※2016年の『未来のだるまちゃんたちへ』文庫化の際の記事です。

・前編はこちら

・中編はこちら

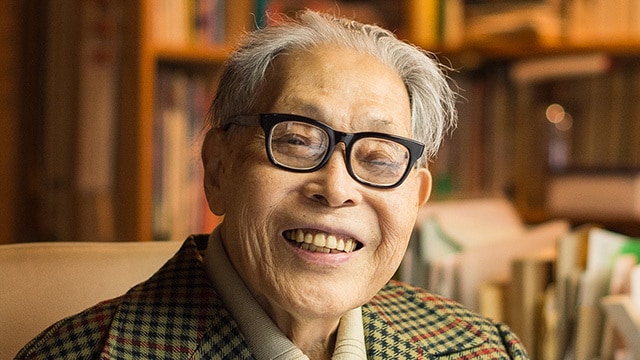

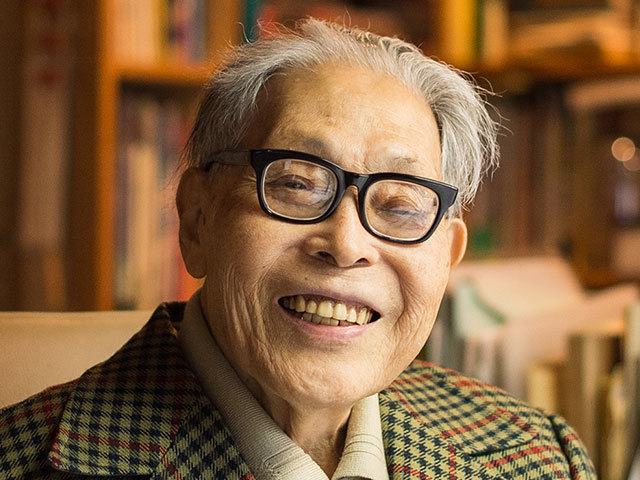

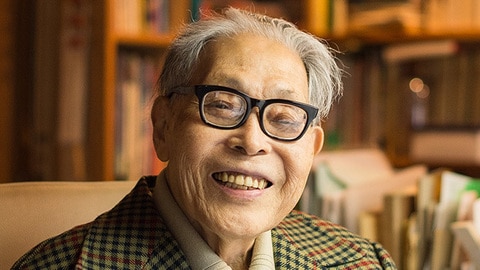

加古さんのインタビューを傍で聞いていらしたのは、長女の鈴木万里さん。万里さんによると、加古さんは「何でもできて、勉強も訊けば教えてくれるお父さん」だったという。最終回は、お父さまとしての加古さんについて、万里さんに伺いました。

――万里さんは、お子さんのエピソードとして本書にも登場されていますね。「紙芝居だけは時々自宅でやったけれども、『育メン』とは程遠く、娘にすればなんと理不尽な父親でしょう」と加古さんは本書で語られていますが、実際はいかがだったのでしょう?

万里 理不尽という感じは全然なかったですね。お母さんは家で家事やって、お父さんは外で働いているもので、土日も一生懸命なにか描いたりしていますから、そういうもんだと思っていたんですよ。ところが、小学校2、3年生くらいになると、よそのおうちのこともちょっと分かってくるじゃないですか。お父さんはテレビの前でごろ寝してる、とか、ちょっとハイカラな家だとドライブに連れていってもらった、とか。中学生のころ、もしかしたら普通のお父さんと違うのかもしれないと気づき出して。遅かったですねぇ(笑)。

――お父さまへの反抗期は特になかったんですか?

万里 全然なかったです。ほんとに小さい頃は一緒に遊んでもらっていましたから。私が小さい頃は『だむのおじさんたち』(1959年、加古さん33歳。デビュー作)が出て、『かわ』(1962年)を描いている頃。私は5歳くらいで、その頃父はそんなに忙しくないわけですよ、まだ売れていませんでしたから。父の足の上に乗っけてもらって一緒に歩いたり、うちで自作の紙芝居も見せてもらっているし。ときどき近所の友達を交えて一緒に幻灯を見せてもらったりもしていました。

――楽しそうですね。

万里 そう、もう最高ですよ。だってテレビは白黒の時代ですもん。私自身は覚えてないんですけれども、自分と同じくらいの大きさの人形を持っている私の写真があるんです。そのお人形は父の手作りでした。4歳下の妹は運動が得意なんですけれども、私は苦手だからということで、父は器用だから自宅の庭に鉄棒を作ってくれました。だから、色々してもらっているので、全然構ってもらってないというわけじゃないんですよ。

――加古さんは本書で随分とご謙遜されていますね。

万里 そうなんですよね。ですから、熱心な育メンでなく、着替えさせたり、園に送っていってくれたりとかはしなかったかもしれないけれども、あの当時のお父さんの平均的な像から考えれば、全然普通(笑)。だって、ほとんどのお母さんが専業主婦で、お父さんは厨房に入らずの時代ですから。寂しいと思ったことも全然なかったですね。川崎に住んでいた時代は、会社もセツルも自宅から歩いて行ける距離で、定時にはもう帰ってきちゃうんですよ、自分の仕事がしたいから。そうすると6時前には帰宅するから、ごはんを一緒に食べられる。お父さんと夕食一緒に食べられる子どもってそんなにいないでしょ。

万里 まぁ、良くないかもしれないけどテレビをつけて、家族で一緒にニュースを見ながら夕食を食べていました。幼稚園のときは一緒にお風呂も入れてもらっていました。

――いいお父さまでいらっしゃいますね。

万里 そうですね。歯を磨くとき、子どもは背が低いから、大人用の鏡には背が届かなくて自分の顔が映らない。昔は今みたいに大きくて立派な鏡がないんですね。そうすると、父が私用にもう一枚別の鏡を貼りつけてくれて、自分の鏡で歯磨きができるようにしてくれた。それから冬は寒いでしょ、だから湯たんぽを入れてもらって、朝になるとぬるくなったお湯で顔を洗わせてもらったりとか、そういった日常生活の中で、目の前の細かなことを普通にしてくれた。ただ、父は仕事で忙しくしていましたから、遠くへ遊びに行くことはあまりなかったけど、それでも旅行や遊園地にたまには遊びに連れて行ってくれました。

――あの……怒ったりされることはあったんですか?

万里 (声をひそめて)ほとんど怒らない……。ちょっと騒いだら、「静かにしなさい」とかは言われましたけど、でも怒らなかったですねぇ。「ちゃんと片づけなさい」といった細かいことは母が叱り役。進路についても、「自分の好きなようにしなさい」という感じで。

――自分のことは自分で考えなさい、ということでしょうか?

万里 そういうことでしょうね。ただね、一度ダメ出しをくらったことがありました。小学校2年生くらいのとき、夏休み帳の宿題があったんです。でも、私は早く終わらせてしまいたいから、1~2日でダーッとすごい汚い字で終わらせてしまった。とにかく書けばいいんでしょって感じでね。ところがそれを夏休みの最後に父が見て、「ダメ」って。「きちんと書きなさい」と全部、消しゴムで消されてしまいました。

万里 父は小さい頃から、自然の景色でも人間でも、周囲をよく観察する人でした。よく観察しているからよく覚えているんですよ、昔のことを。そうやって観察していると、見えてくるものってあるじゃないですか。例えば、普段から自分の子どもの様子をよく見ている。だから、ちらっとしか通らなくても、子どもの様子をパパッと見てすぐ気が付くわけです。それで「これやってごらんなさい」とアドバイスを言ってくれたりしてね。本は「読みなさい」とは言わないけれども、よく買ってきてくれて、「この本は面白いよ」と勧められたこともありました。

万里 そうですね。子どもはやっぱり充分な表現ができないから、感じることはできてもそれを言葉にできないので、父はそこのところをよく知っていました。私は「どうしてわかってもらえないのだろう?」と時々ぎゃあぎゃあ泣いちゃう時があった。母は、「どうして分からないの!」とか「言うこと聞けないの?」と言うんですけれども、私は言うことが聞けなくて怒られているのが悲しいんじゃなくて、自分の言いたいことが伝えられなかったのが悲しくて泣いているんですよ。そういう子どもだったんです。それでそれを伝えようとするんですけれども、泣いていてヒクヒクするし、言葉が見つからず出てこないし、結局伝えられない。でも、詳しい内容が分からなくても、そういう状況なんだということが、父には分かる。父親だから分かるとか母親だから分からない、ということじゃなくて、親だって1人1人違うんだと思うんです。随分わたしは幸せな子ども時代だったんだなぁと思います。一方、妹は4歳違いますから、父も世の中に名前が出てきていますので、ちょっと忙しいんですね。それに姉の私もいる。そうすると、子どもは子ども同士で遊ぶもんだっていうのも父の1つの主義で、姉妹で遊ばせた。親が遊ばせてあげるのではなくて、子どもは子どもの世界で遊ばせるという主義なんです。だから、どんなに昔の素晴らしい遊びでも、無理やり大人が教えてあげるんじゃなくて、子どもがやりたいと思って習うんならいいけれども、「さぁこうやるのよ」とか「素敵でしょう?」と言って、大人が教えてあげるもんじゃない、と。遊びは子どもが自らやりたいと思って、そこから始まるもので、セツルのときも、子どもたちにもうちょっと創造的に遊ばせたい、自分たちで遊びが出てくるような遊ばせ方をさせたいって父は強く思っていたと思うんですよ。でまた、そういう自己表現が上手くできない子がいるから、絵を描いて発表させるとか、紙芝居を通して声を出させてみるとか、大勢の前で発表したり展覧会に出したりして自信をつけさせることをやっていたわけですね。そうやってセツルで大勢の子たちを見ていたので、もしかしたら子どもの発達について一喜一憂せずに、ある程度冷静に、「そのうちにできるさ」っておおらかに見ていられたのかもしれません。普通の親は自分の子どもしか見ることがないから、よその子と比べちゃったり、自分の小さい頃のことを忘れちゃったりして、自分のお子さんが出来る出来ないと一喜一憂してしまうのではないでしょうか。

1人1人の子どもをしっかり見てあげれば、それぞれにすごいところがあるんだと思うんです。その子がちょっとでも活躍できる場があったら、そこから自分の世界を広げていくことができると思う。やっぱり、そういうものを自分で発見できるように、ある程度までは準備してあげるのが大人で、でも最後は自分で見つけられるように、あるいは見つけたと錯覚できるようにでもいいと思うんですけれども、ちっちゃい子の場合は周囲がちょっとしたきっかけを作ってあげるといいのかなって思うんです。この本を読んでくださった方が、少しでも何かそういうようなところに気が付いてくださって、日常を少し違った角度から見てくださったら嬉しいですね。