あれは『池袋ウエストゲートパーク』の連続ドラマの打ち上げのときだから、もう十三年も昔の話になる。会場になったホテルメトロポリタンの宴会場で、ぼくは宮藤官九郎さんと初めて会った。宮藤さんは美大の留年生か、売れないバンドマンみたいな雰囲気で、頭をかきながらぼくにいった。

「こんなのが書いてて、すみません」

いやいや、とてもおもしろい脚本だった。テンポがよくて、すごく笑わせてもらった。そんな返事をしたと思う。宮藤さんにとっては初の連続ドラマ脚本だったし、ぼくも『池袋』がデビュー作だったのだ。ふたりとも若かった。懐かしいなあ。

しばらく話をしていて、宮藤さんにいった。

「あのさ、宮藤さんも小説書いてみたら。絶対いけると思うよ」

そのころぼくは自分が簡単にデビューできて、書き続けられるものだから、案外誰でも作家になれると思っていた。だって、ぼくはほんとに普通なのだ。とくにがんばった記憶もない(今ではぜんぜん違うけど)。だから仕事で出会う人で、この人いけるなと感じると、小説書きなよと気軽に勧めていた。あんなの、書けば、書けるじゃん。

宮藤さんは元気のない感じで、あやふやに笑っていたと記憶している。

それを見ていたぼくは、いつかきっと小説書くんだろうな、と勝手に思っていた。

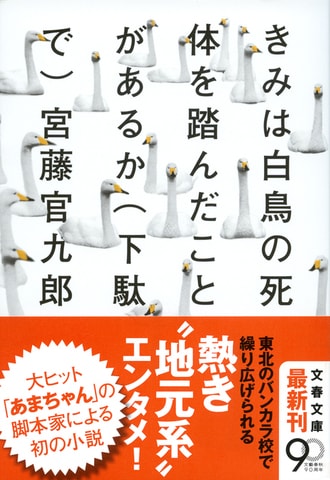

そうして今、ぼくの手元には宮藤官九郎の初小説『きみは白鳥の死体を踏んだことがあるか(下駄で)』がある(以下、書名が長すぎるので、『きみ白(下駄)』と略すことにする、なんとなく下駄は重要な気がするので、そこは略しません)。

今回、この作品が文春文庫にはいることが決まって、ぼくが解説を書くのは、いってみれば十三年まえから決まっていたことなのだ。