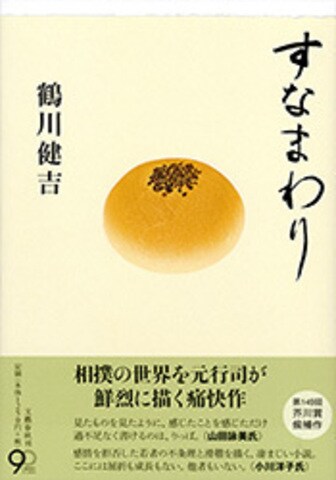

私事で恐縮だが、殆ど小説を読まない。ところが、どうしたことか八ヶ岳の仕事場で以前数頁読んで文章が苦手ということで投げだした飯嶋和一の〈神無き月十番目の夜〉を最後まで読んでしまった。内容は白土三平だった。けれど小説の読み方を会得した。小説を読むということは、小説家の文体に合わせて己をねじ曲げることであるという簡単な処方に気付き至った。で、読む気満々、次になにを読もうかと思案していたところに抜群のタイミングで〈すなまわり〉の書評依頼がきた。本が届いたら即座に二日間かけて読んだ。己のねじまげ甲斐があった。鶴川健吉、懐かしい。文學界新人賞にかぎらず、新人賞最終選考作品には作者の履歴その他一切が伏せられている。題名筆名即本文である。だから受賞作が決定したあと、作者の履歴が記された印刷物がまわってくるわけだが、それが愉しみなときと、どうでもよいときがある。鶴川健吉の場合はとても愉しみで興味が湧いた。あげく行司として相撲部屋に入門という経歴を知って、〈乾燥腕〉のどこか調子外れのリアリズムの皮をかぶった泥臭い和式マニエリスムに合点がいった。これは行司の目だ、審判の眼差しだ――。ちょうど自作執筆のため〈信長公記〉を吟味していたころだったが、行事者という言葉がでてくる。どうやらこの時代に行司ならぬ行事という審判が成立し、いまに至るらしい。さて行司と審判を一緒くたにしたら歌謡ショーのごとく興行と称される相撲の世界にいた鶴川健吉から叱られてしまうかもしれないが、やはり試合ではなく興行なのだ、相撲は。そう思いつつも、やっていることは端から見れば審判で、行司も審判もひたすらな目であり、ひたすらな目に過ぎず、足が出た出ない体が落ちた落ちないと――つまり見ることに特化した畸形だ。この畸形の大いなる特徴は、当事者ではない、ということに尽きる。真剣か八百長かはともかく闘いあっているふたりを裁くくせに、やっていることといえば、見てるだけ――。