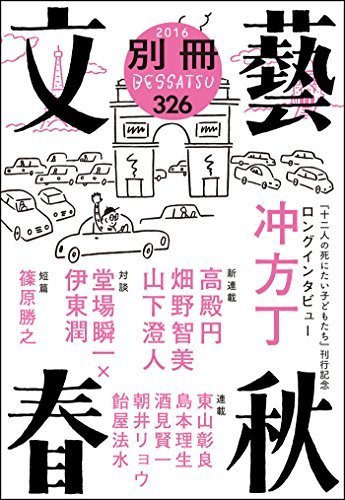

『天地明察』や「マルドゥック」シリーズで知られる冲方丁が、待望のミステリーを上梓。構想十二年の力作には海外で暮らした少年時代の体験も色濃く滲み、本人とっても特別な一冊になったという。切なくも希望に満ちた本作に込めた想いを聞いた。

冲方 まさかこんなにかかるとは思わなかったですけど(笑)、逆にいうと、十二年という長い間一度もあきらめようとは思わなかった。いつか書けるはずと思い続けて、やっとその時が来たという感じです。

タイトル通り「死にたい」と思ってる子どもが十二人いて、彼らが一堂に会してみたら? というのがストーリーラインですが、僕にとっては初めての“密室劇”であり、“推理もの”であり、同時に“現代もの”でもあるという、初めて尽くしの一作です。

正確に言うと現代を舞台にした短篇は書いたことがあるのですが、ここまで意識的に、しかも長篇でやりきったのは初めて。そもそも密室劇というのは現代ものならではの手法で、いつかやってみたいと思っていたものでした。なぜなら密室という何もかも削ぎ落とした空間では、逆説的にすべてがさらけ出されてしまうからです。

――確かに、何もない空間に子どもたちが“身ひとつ”でやってきたのでなければ、こんなにもひとりひとりの心や輪郭がはっきり伝わってこなかったかもしれません。

冲方 ミニマムな情報しか与えられていないからこそ、かえって、死を覚悟するというあまりにも重い一線を越えざるをえなかった子どもたちの生い立ちや家族の顔、彼らが生きる社会そのものが見えてくるようになったのかな、と。

――物語は自殺志願の少年少女が集結するところから始まります。呼び掛け人は自殺サイトの管理者“サトシ”で、彼もまた十代の少年です。かつて病院だった場所にやってきた子どもたちは、あらかじめ教えられていた暗証番号を使って建物内に入り、金庫に収められた十二個の「数字」のいずれかを手に取る。そうした儀式ののち、全員の意思を確認したうえで眠りにつこうというのがこの「集い」のねらいでした。

冲方 〈自由意思〉によってなされる〈大きな選択〉、それが目的なので、ただ合理的にコトを進めるというのは違う。とはいえ遅かれ早かれコトは成されるはずだったのですが、なぜか全員揃ってみたらそこには予期せぬ闖入者“十三人目”がいた(笑)。しかも、ベッドに横たわった少年はピクリとも動かない。ここで子どもたちははたと気づく。「いま自殺したら、俺達こいつを殺したって思われるよな」と。

――それは困ると言う子、早く実行しようと言う子、それぞれの意見が入り乱れます。そのうち場が白熱し、激しい議論が繰り広げられ……この「舌戦」が実に痛快でした。

冲方 書いているほうも本当に楽しくて。というのは、ひとりひとりの主張というのはそれぞれに切実で、ここに来るまでにどれだけ葛藤があったんだろうと思わせるものばかりなわけです。過酷な状況から一刻も早く逃れたいと思っている子もいるし、自分の尊厳のために死を選ぶという子もいる。同情せずにはいられない一方で、それがどんなに切迫した動機であろうとも、あくまでそれは本人にとっての切迫であるという面もまた見えてくる。

たとえば“追っかけ”をしていたタレントの死にショックを受けて後追いを考える子の隣に、当のタレント稼業に疲れ果てて死のうとしてる子がいる。対極に位置するふたりがここでは等しく自殺志願者として並んで座っているんです。

――切迫感の方向が真逆なんですね。

冲方 そうなんです。彼らはまるで時計のうえの数字のように、「対(つい)」を成している。でも、その対立は、時計の長針と短針のように刻々と変化していくものでもある。12時と6時が睨み合っていたはずが、気付いたら2時と6時の争いになっていたり。どちらかが正しいという「正解」があるわけではない。

――いわば他者を鏡に、自分を相対化して見ざるを得ないということでしょうか。

冲方 まさにそうです。「え、そんな理由で死にたいの?」と相手に感じたなら、じゃあ自分は? と我が身を顧みることになる。そのうち、いつのまにか客観的に自分のことを見つめることができるようになっていく……。