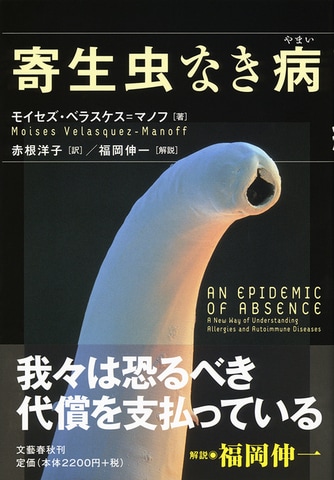

寄生者を駆逐したことで我々が支払っている代償の決定版的解説書

本書(原題は、an epidemic of absence― まさに「不在」による病い)は、科学ジャーナリストによる一般向けのサイエンス本だが、専門家でも驚くほど、広汎・詳細に「不在の病い」、つまり寄生者や常在菌がいなくなることによって、逆に引き起こされる異常事態、について現在解明されつつあることを調べ尽くし、緻密なまでに分析・議論している。つまりこれを読めば必要なことがすべて把握できる、現時点での決定版的解説書であるといえる。

内容は複雑多岐に渡りながらも、文章自体はたいへん読みやすい(訳者の力によるところが非常に大きいと思える)。寄生虫にはじまり、自己免疫疾患、アレルギー、アトピーなど現代病としてクローズアップされている疾患や、ピロリ菌などについても広く射程を伸ばしている。ひょっとして私自身をはじめ、今日多くの人々を悩ますスギ花粉症も、スギ花粉の「存在」だけが原因ではない可能性がある。何らかの「不在」によって、私たちの免疫系が過敏になりすぎているのかもしれないというのだ。

その意味で本書は、生物学の大きなテーマが「存在」から「不在」へと舵を切らざるを得なくなっているというパラダイムシフトを、有無を言わさぬ膨大な例証によって突き付けているともいえる。

思えば近代の科学、とくに生物学と基礎医学の発見の核心は、常に真犯人の「存在」を突き止めることにあった。

19世紀ロンドンでのコレラ大流行の原因が、飲み水にあるということを看破した町医者がいた。それまでは、コレラの原因は瘴気、すなわち悪い空気だと噂されていたのを、史上初めての疫学的な調査で覆したのだ。彼の名はジョン・スノー。

19世紀末から20世紀にかけて微生物学と顕微鏡技術が発展し、病気の真犯人として病原体の「存在」が確定されるようになった。それは華々しい科学の幕開けであり、スノーの調査はそのさきがけともいえるものだった。

私は若い頃『微生物の狩人』(邦訳:岩波文庫)という本を興奮しながら読んだ。それはまさに、数々の病気の真犯人として「病原体」を追い求め、突き止めた偉人たちの輝かしい列伝だった。パスツール、コッホ、ロスとグラッシ……。コレラ菌、結核菌、赤痢菌、梅毒スピロヘータ、マラリア原虫など、目には見えないが、恐ろしい原因菌が次々と検挙されていった。ちなみに『微生物の狩人』を書いたポール・ド・クライフは、ロックフェラー研究所(現在、私が研究留学しているロックフェラー大学の前身)に所属していた研究者で、後に科学作家となった人物である。

ターゲットがよりミクロなウイルスに移行しても、真犯人としての病原体の存在を突き止める、という科学的アプローチはそのままだった。むしろ先鋭化し、発見競争も激化した。ひとつひとつの研究の背景には研究者たちのドラマがあり、光と影がある。エイズウイルス(HIV)をめぐる先陣争い、なかなか正体がつかめなかったC型肝炎ウイルスの発見、いまだ多くの謎に包まれたタンパク性病原体プリオン……。

病原体の大きさや特性では、つぎつぎと新しい役者が登場し続ける。だが、それが病気を引き起こす真犯人であり、その存在を突き止めることこそが、病気の解明、ひいては病気の治療法や特効薬の開発につながることは疑問の余地がない。このパラダイムはずっと近代の科学研究を支配し続けてきた。