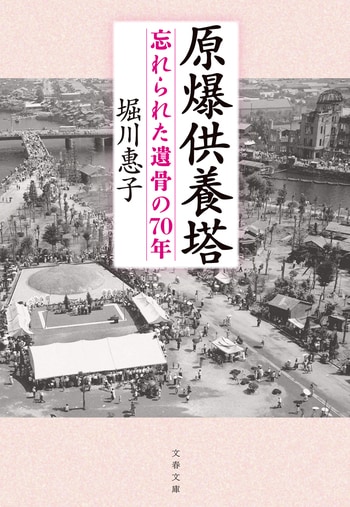

講談社ノンフィクション賞を受賞した『死刑の基準 「永山裁判」が遺したもの』や新潮ドキュメント賞を受賞した『裁かれた命 死刑囚から届いた手紙』など、司法制度をテーマにした一連の作品で知られるジャーナリストの堀川惠子さん。最新作『原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年』は広島の原爆によって犠牲となり、引き取り手が見つからないまま平和記念公園内の片隅にある供養塔の地下にひっそりと祭られている、7万人もの遺骨をめぐる物語だ。

――広島の平和記念公園といえば丹下健三設計の原爆慰霊碑と資料館が有名ですが、その一角に遺骨が納められた供養塔があることを知っている人は少ないと思います。原爆供養塔を取材することになった経緯について教えてください。

堀川 原爆供養塔に祭られている遺骨の多くは身元が不明ですが、名前や住所などがわかっている遺骨については広島市が毎年納骨名簿を作成、発表し、遺族探しを続けています。納骨名簿については、広島のテレビ局に記者として勤めていた時からずっと気になっていました。名前や番地までわかっていながら、なぜ引き取り手が現れないのだろう、と。ただ当時は日々の取材で忙しく、名簿までは手がまわりませんでした。

きっかけは2004年、広島湾の似島で被爆者の遺骨の発掘作業を取材したことです。原爆が投下された後、市内で被爆した人々を似島まで運び、穴を掘って遺体を埋葬したのです。そのとき初めて本物の遺骨を目にし、衝撃を受けました。それまでは、生きている被爆者の証言を集めることにのみ精力を傾け、死者については「14万人が亡くなりました」と1行で済ませていた。いちばん見なくてはならないところを、まったく見ていなかったことに気づかされました。あの時に似島に行かなかったら、この本を書いていなかったと思います。

――しかし、すぐに取材に着手されたわけではなく、その直後、堀川さんはテレビ局を辞めて上京。フリーのジャーナリストとして、主に死刑制度を主題にしたテレビ番組やノンフィクション作品を次々と手掛けられてきました。

堀川 死刑制度でどんどん新しいテーマが見つかって、原爆まで手がまわりませんでした。2014年に死刑囚に悟りを説く僧侶を扱った『教誨師』を書きましたが、その主人公である教誨師の渡邉普相さんは広島の被爆者でした。取材しながら、「これは呼ばれている。そろそろ広島に帰らないといけない」と思ったわけです。

ただ私の中では、死刑も戦争も根っこではつながっています。死刑は国家が正義の名のもとに人を殺す制度であり、それは戦争も同様ですから。

――堀川さんの作品の特徴に、粘り強い取材力が挙げられると思います。『裁かれた命 死刑囚から届いた手紙』では、40年前に刑が執行された元死刑囚とその家族が辿った軌跡が克明に再現されています。『永山則夫 封印された鑑定記録』では、精神鑑定の時に録音された膨大なテープから、永山則夫の知られざる苛酷な生い立ちを浮き彫りにしました。今回も、納骨名簿のわずかな情報だけを手がかりに、70年前の遺骨の身元探しに挑んでいます。

堀川 正直、こんなに大変とは思いませんでした。まさに暗中模索、シャドーボクシングを繰り返すような日々でした。本の中に出てくるエピソードの7、8倍は取材しましたが、ほとんどが空振り。やはり70年という時の壁は厚かった。せめてあと10年早く取材を始めていればもっと身元が判明したのに、と忸怩たる思いが残ります。

実際に身元がわかっても、色々な事情で遺骨を引き取ることができなかったり、名乗り出ることができないケースがありました。遺族を探し出せば、皆さん感謝していただけると思い込んでいたので、これは予想外でした。親や子供、きょうだいが亡くなってしまうと、親族が引き取りを躊躇されることもあり、これも70年という歳月を実感しました。

――長年、原爆供養塔の墓守として遺骨を守り、遺族探しを続けてきた「ヒロシマの大母さん」こと佐伯敏子さんの、95年におよぶ波瀾に富んだ半生もこの本の大きな読み所です。

堀川 広島時代、供養塔に行けば佐伯さんに会えたので、一緒によくお好み焼きを食べたり、近くの川で亡くなった学生の制服のボタンを拾ったりしていたんです。語り部としては有名だったのですが、遺族探しをされていたことは知りませんでした。あえて取材しようとは思わなかった。それがある時から見かけなくなって、「倒れたらしい」と聞いたんです。ただ、その時はお見舞いには行けなかった。

今回、原爆供養塔の取材を始めた時、佐伯さんがまだご存命だと知って、すぐに会いに行きました。寝たきりで目も見えなかったのですが、私のことは覚えてくれていました。そこから、あらためて佐伯さんの生い立ちをお聞きしました。8月6日に母を探しに広島市内に入った佐伯さんは二次被爆をし、原爆症に苦しみながらも、長年にわたって遺骨の身元探しを続けました。その姿勢がやがて行政を動かし、多くの遺骨が遺族のもとに返るきっかけになったわけです。長年、笑ったり喋ったりする間柄よりも、一度でも真剣な姿勢でインタビューするほうが、深い関係が築けることがある。そのことを今回、あらためて思い知りましたね。

また、遺族探しで壁にぶつかり、気持ちが折れそうになった時など、よく佐伯さんに怒られました(笑)。95歳の叱咤激励は、困難な取材を続けるうえでの大きな助けになりました。

――佐伯さんの意志を継ぐかのように、堀川さんは遺骨の身元探しを続けます。その過程で、死んだはずの人物が生き返ったり、死者たちの名前を後世に書き残した少年特攻兵たちの存在が明らかになるなど、予想もつかないような展開を見せます。原爆の犠牲者についての新事実や新証言が満載された本作品を、戦後70年の節目の年に出された意義とは何でしょう?

堀川 あの戦争で亡くなられた方々のおかげで今の我々がある、ということを忘れてはいけないと思います。戦没者310万人と簡単に言いますが、そこには数字だけではなく、一人一人の人生がある。生きていれば子や孫がいた。そんな屍の犠牲の上に我々がいるという事実を、今回の取材を通じて痛感しました。その意味でも私自身、初めて本当のヒロシマと向き合った気がします。