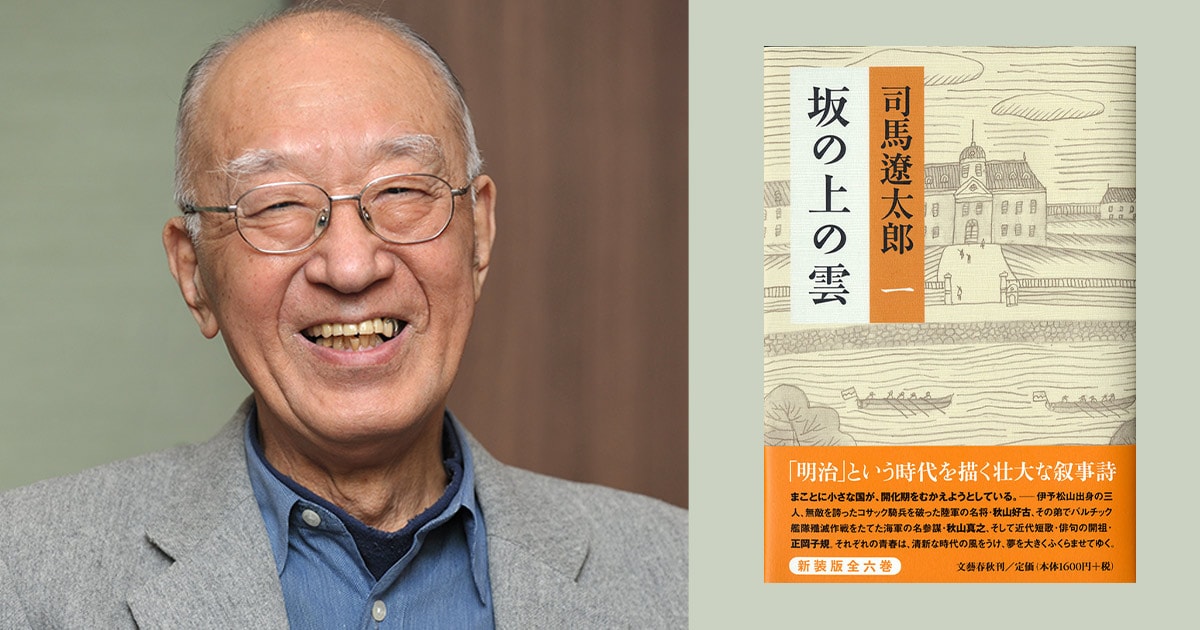

〈特集〉「坂の上の雲」

・〈インタビュー〉10分でわかる日露戦争 半藤一利

・日清・日露戦争寸感 中村彰彦

・ワイパーの向こうの司馬さん 吉田直哉

――日露戦争は、明治三十七年(一九〇四)二月十日に宣戦布告という百年前の戦争ですが、そこにいたるまでの事情から教えてください。

近代日本の国防を考えたときに、朝鮮半島を防波堤にするという国防論がつねに出てきます。地勢的な問題です。

一方の帝政ロシアでは、冬になると港が凍るんです。不凍港が欲しいという強い希望がずっとありました。

そこで、近代日本が出来上がって間もなく、このロシアの南下政策と衝突する。それが具体的に現れたのが、日清戦争に日本が勝って、とりあえず清国から権益を得たときにおきた三国干渉です。

あれはロシアが主導権をとってフランス、ドイツに働きかけて、日本が清国から奪った権益を返せ、日本が権益を奪うことは世界平和のためによくない、と。日本はそれに対して歯噛みをした。伊藤博文が言うように、この問題は軍艦の数と大砲の数で話し合うしかない、と。要するに軍事力に劣る日本が、列強を相手に戦争など出来ないのだから、ここは涙をのんで……と遼東半島を返上したら、三国はそれを分け合ったわけです。ロシアは大連、旅順をとった。それから、朝鮮半島をめぐって日本は帝政ロシアと対決するようになったわけです。

有名な「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」という言葉が象徴する苦節の十年が明治二十八年から始まるわけです。ほんとうに日本人はよく頑張ったと思います。夏目漱石は国立の学校の先生でしたから、建艦費を月給から毎月差し引かれ、大いに嘆いています。

日本は国防を本気で考えた。日清戦争後、国家予算の約四割以上を軍事に使っています。軍艦と兵力増強のためです。

ところがその間に、帝政ロシアは南下政策をあらわにしてきて、北清事変では、いっきにアジアにおける兵力を約十七万人にしています。当時の日本の兵力は十万人足らずですから、日本よりはるかに多い兵力をアジアにもってきている。

日本に対抗策はあるのか。そこにイギリスが浮かびました。

イギリスは、ロシアが満州の広野に大兵力を置いているのを危険視して、日本を防波堤にしようと考えたのでしょう。そこで日英同盟の動きが出てきました。これは、ロシアがもっとも好まないことですから、戦争になる可能性がある。だから、むしろロシアと直接話し合って、満州をロシアに任せ、朝鮮半島まで出てこないでくれという、日露協定を結んだほうがいい、というのが元老・伊藤博文の考え方です。ロシアは強すぎるから、話し合いを進めたほうがいい、と。

それに対して元老・山県有朋、小村寿太郎外相という対ロシア強硬論者は、イギリスに近づいてゆきます。そこで日本の政策はイギリスか、ロシアかということでもめるわけです。

そんなときに伊藤博文が、「俺がロシアと話をつける」と言って、ロシアに行きます。伊藤は当時、首相ではありませんが(ときの首相は桂太郎)、政界には隠然たる大勢力を持っていました。伊藤がロシアに行っている間に小村寿太郎はうまく駐英大使を使って、いささか強引に日英同盟を結びます。

ロシアはこれを知って、以前にも増して強硬に軍隊を送り出していきます。さらに、朝鮮半島に砲台まで作る。そして日本に「満州には絶対に手を出さない、朝鮮問題にも関心がないことを世界に表明しろ」と、ひどく強硬な条件を突きつけてきます。それに対して日本が「もう駄目だ」と考えだしたのが明治三十六年の夏です。山県有朋の小田原の別宅に幹部が密かに集まって、いわゆる日露交渉を始めることを決めます。太平洋戦争の前の日米交渉と同じです。両国の条件を突き合わせるわけです。

――その頃の非戦論者の本音は、ことを構えるにはまだ軍備が十分ではないということだったのですか。

もちろんです。首相の桂、元老で陸軍元帥の山県有朋、それから元老の伊藤博文、全員非戦論者です。強硬論は外相の小村寿太郎。軍部は海軍大臣の山本権兵衛あたりはかなり強い意見を出していますが、軍艦が高価なんですね、だから非戦論者です。政界と軍部のトップは、ほとんど非戦論者です。

――この国力では勝てないということを国民は知らされていたんですか。

いや、兵力までは知らされていなかった。ただ、日本は「臥薪嘗胆」で頑張って軍艦も造ってきたし、兵隊さんも訓練してきたから、相当の軍隊が出来ていると国民は思っているんです。実際は、日清戦争のときよりやっと六個師団多く作って、全部で十三個師団になりました。

――その頃の一個師団というのは、どのぐらいの兵力ですか。

戦時編成で一万五千人と見ていいでしょう。日清戦争のときは七個師団で十万人余りの陸軍です。それを十年間かけて一生懸命に増やしていって、六個師団多い十三個師団にしたんです。ほぼ倍にした。これが日露戦争開戦直前の兵力です。兵隊さんの数は、他に衛生兵とかも加えますから、二十四、五万人になります。一方のロシアは七十三個師団で、陸軍は二百万人です。

海軍は日清戦争のときは総トン数が約六万トンで、それを建艦、建艦で増やしていってやっと二十五万トンにしたんです。十年間で四倍強です。そのぐらい頑張って造ってきたんです。「臥薪嘗胆」の思いをしているから、ジャーナリズムはかなり好戦的です。

ロシア艦隊に勝つための兵力として頑張って造ってきたんです。ロシア艦隊は、戦艦の数は日本の二倍。日本は戦艦を六隻造ったんですが、ロシアは十二隻。巡洋艦は日本が六隻、ロシアは十隻。ところがロシアはヨーロッパ方面とアジア方面の二つに分かれていたから、二つに割るとだいたいアジア方面で戦艦六対六、巡洋艦も六対六。それで日本は「六六艦隊」を目標にして造ったわけです。

そういうことで日露交渉を始めますがなかなかうまくいかない。日本はどんどん追い詰められていく。どうすべきか、と御前会議をやります。四回やる。太平洋戦争のときも四回やります。

結局、御前会議をやるたびに駄目だ、駄目だとなるが、といって国力はない。本当に戦って勝てるのか、その検証にたいへんな時間がかかります。開戦したらバルチック艦隊が来るのは分かっていますから、旅順艦隊だけだって互角なのに、バルチック艦隊が来るまでに旅順艦隊を叩けるのか。最後の決意をすることになったとき、のちに「日進(にっしん)」「春日(かすが)」となる船がイタリアで造られていたのですが、アルゼンチンが発注後売却したがっていることを、イギリスが同盟国の日本に教えてきます。それで軍艦の数は多いほどいいと、「日進」「春日」を大枚はたいて買うわけです。その「日進」「春日」が日本にいつ着くのか。間違いなく日本に着くと分かった瞬間に開戦するんです。それを最後の御前会議で決定した。正式には二月十日に宣戦布告です。ところがその前に日本は旅順港外や仁川沖でロシアの船とぶつかったので攻撃していますから、火蓋を切ったのは二月八日です。

旅順攻略戦の不可解

――開戦当初の日本の戦略としては、どのようなシナリオがあったのですか。

ごく簡単に言えば、陸軍の戦略は満州にいるロシア兵を全部追い出すことですから、とにかく敵が防備線を張るところを叩く。陸軍は第一軍、第二軍、鴨緑江軍をどういうふうに持っていくかが重要で、どこにロシア兵の大軍がいるかは事前に調べてありますから、会戦がどことどこで起きるか、見当はついています。開戦時に陸軍の戦術は決まっていたから、上陸部隊の進路も決めてあったのですが、途中で、旅順港が突然浮かび上がってきたわけです。それまで旅順要塞は通り過ぎてしまうはずだった。最初は旅順攻略作戦はなかったのです。

ところが、バルチック艦隊がリバウ港を出たことをイギリスがすぐ教えてくれて、計算をすると日本海近海にくるのが三十八年一月。それまでに旅順艦隊とウラジオストックにいるロシア艦隊を叩きつぶしておかねばならない、と海軍は懸命に作戦を練ります。マカロフという提督は、そんな日本の挑発に応じて出てこない。それで困った。

そこで旅順港閉塞作戦、あの広瀬武夫少佐で有名な作戦をやります。あれは全部失敗でした。出てこないのならば陸上から撃って旅順艦隊を全滅させるよりほかないということで、そこに浮かび上がってきたのが旅順攻略戦です。

そこで、乃木希典を司令官とする第三軍が編成された。明治三十七年の夏からです。いよいよ旅順攻略戦が始まるのが八月十九日です。二月に開戦していますから、半年もたってからです。乃木に命じられたのが、旅順港を眼下にできる二〇三高地の占領だったのです。

――分かりやすく戦局を大きく分けると、まず旅順攻略戦が最初のクライマックスで、そのあと奉天の会戦、それから日本海海戦となりますか。

大きく分けるとそうでしょう。でも陸軍の側から言いますと、その前に八月末の遼陽の会戦と十月の沙河の会戦とあるんです。これは翌年三月の奉天の会戦に先立ち、日本の軍隊が初めてぶつかる近代戦です。遼陽の会戦は、日本軍が十三万五千人参加、ロシア軍は二十二万五千人で、大会戦です。それで日本軍の死傷者が二万四千ちかく、ロシア軍が一万六千五百人です。沙河の会戦には日本軍が十二万、ロシア軍が二十二万参加して戦って、日本軍が死傷者二万あまり、ロシア軍が三万五千五百人です。これは日本軍がいくらか有利だったようです。

このように、日本軍の死傷者は二つの会戦で四万四千人以上出ています。最後に奉天の会戦をやるのですが、奉天の会戦は全力をもって二十五万全員が戦ったわけです。向こうは三十二万集めてやりました。そして日本軍が七万人の死傷者、ロシア軍が六万四千人でほぼ互角なんです。決して大勝利ではない。両軍は本当の殺し合いをやったんですね。その結果としてどうなったかと言うと、陸軍の場合は兵隊さんの数が激減した。何よりも小隊長、中隊長、大隊長クラスの下級指揮官がほとんど死傷した。これは日本軍にとっては最大の痛手です。前線で駆け回れる指揮官がいなくなった。奉天の会戦が終わったときには死傷者は十万人を超えたんです。二十五万人の軍隊を送って、半分近い死傷者を出しているんです。

ということで、陸軍の戦(いくさ)は言われているほどいい戦ではない。ところがこれを戦後、全部隠したのです。ちなみに旅順攻略戦は明治三十七年八月十九日から始めて翌年一月一日まで、五カ月間戦った。十三万人参加して、死傷者は約六万人です。「乃木希典無能論」が出てくる所以(ゆえん)です。ところが戦争というのは皮肉なもので、二〇三高地があまりに強固なので、二十八センチというでかい大砲を据えて、山越しで目標は見えないけれども、こちらから弾道を計算して撃ち込んだんです。結果として旅順艦隊は全滅していた。ほんとうに二〇三高地を落とす必要があったのか。これが事実です。ところがそれも隠した。

――明治三十八年五月の日本海海戦に勝利を収め、ポーツマス講和条約(同年九月五日調印)となります。日本海海戦の決定的な勝因を一つ挙げると何ですか。

それはスピードです。日本海軍の船が最新鋭で、ロシア艦隊より三ノットぐらい速いんです。このスピードの差は決定的だったようです。とにかく日本の軍艦はロシアの艦隊よりはるかに最新鋭で最強でした。そして日本は実戦経験が豊富でした。ウラジオ艦隊とも戦っていますし、黄海の海戦もやった。バルチック艦隊は長航海で消耗していたんです。

――この戦争を理解するために、何人か重要な人物を挙げるとすると……。

陸軍から言うと、やはり大山巌でしょう。日本の名将の典型になったわけです。あと児玉源太郎でしょう。この二人はとにかく挙げないといけないでしょう。それと乃木希典はどうしても。

海軍はやはり東郷平八郎でしょう。それから誰もあまり言わないけれども、第二艦隊の司令長官の上村彦之丞です。ふたりとも鹿児島の出身です。それと秋山真之(さねゆき)。さらに政治家の二人を入れないといけない。山県有朋と伊藤博文です。

日露戦争と夏目漱石

――結局、この戦争で日本が得たものは何だったんでしょうか。

ひと言で言えば満州の権益です。さらに韓国の保護権も得た。日本の国防の最前線の権利を得たということです。その後の日本は、満州植民地化をいかに拡大するかのために諸外国とぶつかり合って、太平洋戦争への道を歩むんです。

ところで、夏目漱石は『吾輩は猫である』の第一章を明治三十八年一月に発表しました。あの人が作家になり出したのは日露戦争の真っ最中です。第一章を一月に出したということは、前の年に書いているわけです。第五章は三十八年五月下旬です。執筆時期は、日本海海戦があったかないかのあたりになります。こういうことが書いてあります。「先達中(せんだってじゅう)から日本は露西亜(ロシア)と大戦争をしているそうだ。吾輩は日本の猫だから無論日本贔屓(びいき)である。出来得べくんば混成猫旅団を組織して露西亜兵を引っ掻(か)いてやりたいと思う位である。かくまでに元気旺盛(おうせい)な吾輩の事であるから鼠の一疋や二疋はとろうとする意志さえあれば、寝ていても訳なく捕れる」と言うんですね。さて「東郷大将はバルチック艦隊が対馬(つしま)海峡を通るか、津軽海峡へ出るか、或は遠く宗谷海峡を廻るかに就(つい)て大に心配されたそうだが、今吾輩が吾輩自身の境遇から想像してみて、御困却の段実に御察し申す」ともある。というのは、吾輩は鼠を捕ろうと思っている。ところが戸棚から来るのか台所の隅から来るのか、どちらから来るのか分からないのです。

戦争の最中に漱石が意識して書いているぐらい、国民は楽しんでいたんです。これを読んだ人は、みな喜んだと思います。僕らが喜ぶ以上に、当時の人は喜んだと思いますね。

だけどさすがに漱石だと言いたいのは、三十八年九月ぐらいに書き上げたという第六章です。九月というのは、東郷平八郎が凱旋してくるんです。「東郷大将が大和魂を有(も)っている。肴屋(さかなや)の銀さんも大和魂を有っている。詐欺師(さぎし)、山師、人殺しも大和魂を有っている」「大和魂はどんなものかと聞いたら、大和魂さと答えて行き過ぎた」「三角なものが大和魂か、四角なものが大和魂か」「誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇(あ)った者がない。大和魂はそれ天狗(てんぐ)の類か」とあります。漱石あたりになると、日本人の浮かれ加減を相当冷静に見ていたようです。