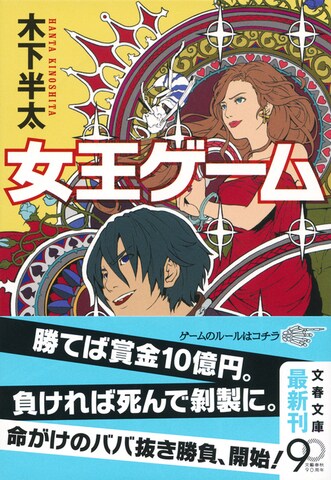

東京大学進学を控えた、淡路島の高校生・村山英五は頭脳はもちろん、ルックス、運動神経にも恵まれていたが、何か満ち足りない思いを抱いていた。そんな時、英語教師のサラから勝てば十億円、負ければサラがはく製にされるというババ抜きギャンブル「女王ゲーム」に参加するよう誘われる。そして英五は入学式当日を迎えた――。

「主人公像を考えた時に、東大を1日で辞めてしまう男というのは破天荒で面白いだろうと(笑)。また、最近の大学生を見ていると、能力はあっても夢がなかったり、自分が何者になれるかということに対して極度に不安になっている傾向がある。でも経験上、じっくり考えるよりも、人との縁やその場の勢いでの選択が人生を変えたことが多かった。一歩踏み出す勇気の大切さを伝えたかった側面もあります」

誰でも知っているババ抜きだが、作中ではジョーカーの代わりに、クイーンを1枚抜くことで、最後にクイーンを持っていた人間が負けになる。

「書き始めるまで、編集者と色んなゲームを試したのですが、誰でも知っているババ抜きが一番いいだろうと。調べていくうちにババ抜きの起源はクイーンを抜くことだと知り、『女王ゲーム』というタイトルと、女王ならば奴隷も必要だろうということで、ペアで戦う設定が一気に浮かびました。サラ&英五のライバルとして、元アイドルとファンなどが登場しますが、2人で戦うことで色んな種類の信頼、服従の形が描けますし、イカサマの場面に関しても、敵だけではなく味方すらも騙すような展開を作る方が読者を驚かせられると考えました」

さらに、ペアの相手を交換できるという特殊ルールがあることにより、よりゲーム性を強くすると同時に、ババ抜きの特性を最大限に活かした人間の苦悩を描くことに成功している。

「家で1人でババ抜きをやり続けて研究したところ(笑)、わざと負けることがほぼ不可能なゲームなんだということに行きつきました。ペア交換後に、元々組んでいた相手を勝たせるためには自分が負けないといけない。そこには新しいドラマが生まれます」

舞台や映像にも関わる木下さんがあえて小説でギャンブルを書こうとした理由とは――。

「賭け事をテーマにした演劇や映像作品は数多くありますが、このジャンルはプレイヤー同士の駆け引きや葛藤を丁寧に描けるかどうかがキモ。ルール説明の部分さえクリアーできれば小説が一番向いていると思います。心理描写の他に、大きなどんでん返しもありますので楽しんでいただけるのでは」