- 2016.07.10

- 書評

笑いを誘う一方、怖さも感じさせる“死神”を登場させた伊坂幸太郎の技

文:円堂 都司昭 (文芸・音楽評論家)

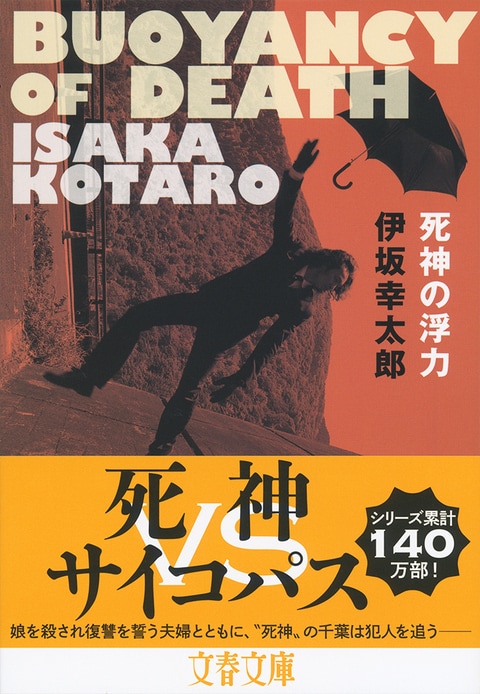

『死神の浮力』 (伊坂幸太郎 著)

出典 : #文春文庫

ジャンル :

#エンタメ・ミステリ

「死ぬとは限らない」と希望を探したり、「死ぬに死ねない」ともがいたりする調査対象者に、「もちろん人間は死ぬ」とただの事実を思い浮かべる。拷問されて目をえぐられるなら「死んだほうがマシ」という人には、「目が見えなくなったところで、それは死ぬこととはまったく関係がない」と断定する。どんな暴力をくらっても自らは死ぬことがなく、いくらでも時代を超えて活動できる死神と、我々人間には、とてつもない認識のギャップがある。それが笑いを誘う一方、怖さも感じさせるのが、この死神シリーズだ。

『死神の浮力』では、娘を殺した犯人に復讐しようとする山野辺夫妻と千葉が、行動を共にする。今回の千葉の調査対象者が、その夫だからだ。対象者をろくに調査しないまま可否を判断する死神が多いのに、千葉は仕事をさぼらないたちであり、相手をきちんと見届けようとする。だが、人間である読者の感覚からして調査対象者に同情してしまう時でも、千葉が死を見送るべきと考えることは少ない。ほとんど可、つまり死んでよしと判断する。

人間と価値基準が圧倒的に違う彼に、情状酌量なんて発想はない。彼と人間との会話では、「良心がない」と聞いて両親のいない「クローンというやつか」と返すような、とんちんかんなやりとりが頻発する。大昔から人間たちと関わってきたのに、人間たちの価値基準を未だに理解していないし、重視してもいない。だから、山野辺夫妻に同行する千葉は、彼らの復讐を手助けしているのか邪魔しているのか、よくわからない言動を繰り返す。そうして悲喜劇が展開される。

デビュー作『オーデュボンの祈り』(二〇〇〇年)に、言葉を話し未来を予言するカカシが登場したように、伊坂は運命をしばしば題材にしてきた。『終末のフール』(二〇〇六年)では、八年後に小惑星が衝突して地球が消滅すると発表されてから五年が過ぎ、ある種の凪の状態にある街が舞台になっていた。『あるキング』(二〇〇九年)では超人的な野球の強打者を主人公にすえ、シェイクスピア『マクベス』を意識した展開で、彼の人生を見守る三人組の魔女を登場させていた。死神シリーズもこれらと同様に、運命と人の関係を描いている。

一方、伊坂は、善悪や倫理の外にいる存在も、たびたび書いてきた。『オーデュボンの祈り』では、桜という人物が悪事を働いたものを射殺し裁いていた。だが、彼がなにを悪としているのかは他の人間には理解できず、ただ絶対的なルールのごとき存在としてそこにいるのだった。また、『グラスホッパー』(二〇〇四年)、『マリアビートル』(二〇一〇年)には、いずれも多数の殺し屋が出てきた。彼らは仕事として人を殺すことに疑問もためらいもない。選ばれた人間が人を殺すのは是か非かという、罪の問題を扱ったドストエフスキーの古典『罪と罰』を愛読する殺し屋が登場するブラックユーモアもあった。本書の死神も、こうしたキャラクターの系譜に位置づけられる。