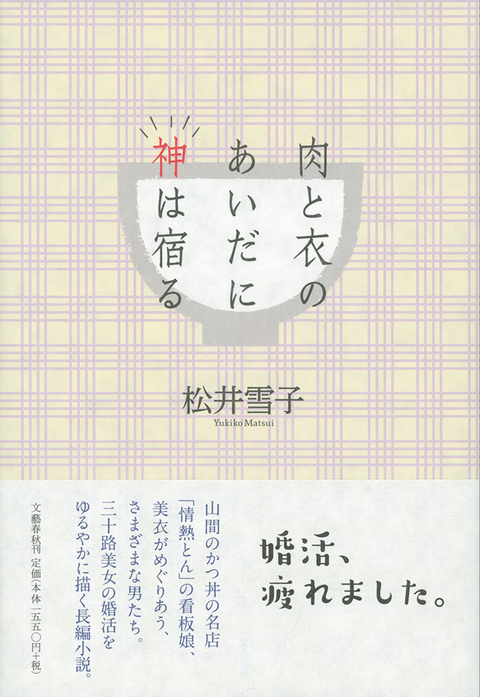

ある日、とんかつの肉と衣のあいだには神様がいる、と感じた。

家から車で五分ほど離れたところにある道の駅で、とんかつを食べたときのことだった。

山のふもとに住んでいる地元の女性たちが厨房に立つ、別称「かあさん食堂」のかつ丼で、ラーメンやカレーうどんなどの品書きのなかに、みそ汁とおしんこ付きで威張る様子もなく税込み八百八十円で提供されている。

いわゆる専門店のそれとは違い、銘柄豚でもなく、うんちくも語られず、女性たちが注文を受けると和やかな表情で、ときには笑い声をあげながら、おおらかに作る。しかし、これがじつにほっとする味なのだ。

軽やかにさくさくと鳴る衣の音を聞きながら、あたたかい湯気と、肉の香りを吸いこんで食べるうちに、「そうか、とんかつがおいしいのは、肉と衣のあいだに神様がいるからだ」とひらめいた。そのとき以来、揚げたてのとんかつを食べるたびに、そう思うようになった。

神様といえども、それはもちろん宗教上のものではない。口にした人を歓ばせるなにかであり、あるいは、摩訶不思議な精霊のようなものかもしれない。

子どものころから食べ慣れているはずのとんかつが、なぜその日に限って、そう思えたのかはわからない。

ひとり席につきながら、そのささやかな発見を噛みしめた。

家に戻ると、私が知るなかでもっとも食いしん坊である編集者の顔が頭に浮かんだ。奈良に泊まりがけで、おいしいものを食べ尽くす仕事を終えた帰りの新幹線のなかで、豚まんとたこ焼きを満面の笑みで差し出してくださった強者だ。夜になったらこのときめきをメールで伝えよう。そう決めてにんまりとしていたら、携帯電話が鳴った。別冊文藝春秋「つんどく!」編集部のYさんからだった。

愛と官能の特集号を出すので小説を書きませんか。