豊饒な言葉の世界。通常このような広大な言語空間を支える文学的な「場」は停滞するのだが、この小説は動きながら、つまり物語の構成の中にあり、登場人物の羽田融に中点を置けば青春小説の側面まで持ち合わせている。構図だけではない。青春小説がもつ爽快さが、三人称を巧みに使うことで深淵な言語空間と同在している。この見事なまでの「同在」への僕の個人的な見解はあるのだが、それはまた後述する。

「融という若者の眼……。最後に見た眼差しは、すでに前もって相手の死をごく当たり前に予想している獣のものだ。そのまま自分の死んだ体を素通りして、いってしまう者の顔」

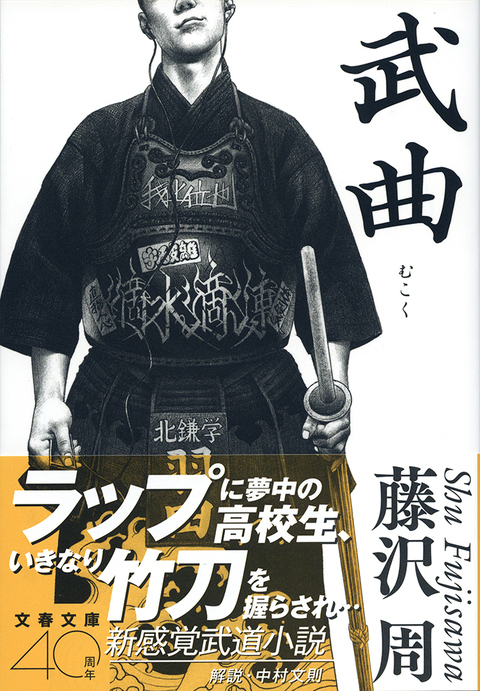

恐ろしい表現である。剣道において打たれるとは、本来なら「死」を意味するのだろう。打たれた者は、自分を打った――殺した――者が自分を素通りしていくのを感じる。しかも竹刀であり防具も着けているから実際には生きている。「生」を経験させられる。生と死の狭間ではなく、生と死の向こう側へ連れられていく。剣を交えた者達の高揚と緊迫が伝わる描写は凄まじく息を呑む。剣道に関する作品だが、剣道を通し言葉によりさらに世界の深淵に接続していく小説であると僕は思う。そして根底には禅の世界が広がっている。

光邑によれば、禅では憎しみや悲しみ、様々に抱えている己自体を斬るのが「殺人刀」。自由になり己を活かすのが「活人剣」となる。だが剣の世界では「言い換え」をやっていて、作中にある柳生宗矩によれば「殺人刀」は相手を威圧し、その動きを制し勝つことにある。剣であるから、あくまでそこに勝敗があるのである。この小説ではそれらの思想が緊迫しぶつかり合う。作者は豊富な言葉を使い剣道の神髄を掴み出し、この世界の深みへ読者を誘う。言葉は時に言語の論理から飛翔し、緊張し、探り合い、結晶化されていく。

一読してわかる通り、父と子の物語でもある。矢田部父子だけでなく、光邑と矢田部、矢田部と融の疑似父子。融の父は実際に出てくることはなく、融の父が来る、と言われ矢田部が向かった先で待っていたのは矢田部の父が遺していた手紙と疑似父である光邑からの壮絶な制裁である。当然のことながら、この構図で最も過酷な体験をするのは時に息子で時に疑似父である矢田部となる。矢田部は危うく融を殺してしまいそうにもなる。