第3回より続く

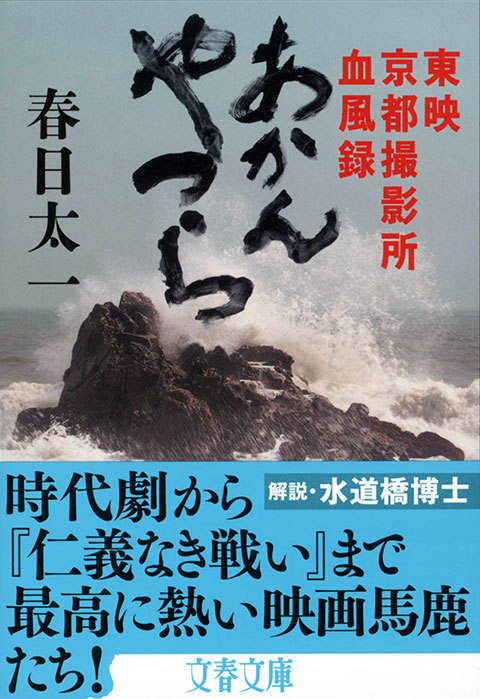

時代劇から「仁義なき戦い」まで数多くの傑作映画を生み出してきた東映京都撮影所の歴史をダイナミックに描いた『あかんやつら』(春日太一・著)。このたび文庫化され、渾身の解説文を書いた水道橋博士。

今回、読書の秋にぜひオススメの一冊として、本書をより多くの人に読んでもらいたいと思った博士がWEB限定で公開する、文庫本の解説よりも長い“一万字”解説をお楽しみください。

「岡田茂史観」を避け、周囲の証言から人物の輪郭を描く

実際、映画制作の過程も、きめ細かく描かれる。

「ヤマ場からヤマ場へ」を鉄則にした東映京都の脚本を支えた、編集マンの存在を語るところで「東映時代劇の独特のテンポは宮本信太郎の鋏によって生み出される」と、当時の映画評論家にそう評されたことを紹介した後、「自らの感覚を頼りに鋏も機材も使わずに、手でフィルムを千切りながら、フレーム単位のリズムを作っていく」と書き加える春日節に胸が躍る。こういう見せ場の作り方は、まるでペンの殺陣師のようだ。

そして東映黎明期のスタッフとは、やくざあがりや、満州からの引き揚げ者、レッド・パージで働き口を失ったインテリくずれなど、皆、不良品の溜まり場に吹き寄せられた、「あかんやつら」であった。

彼らは戦後「日本映画の父」牧野省三の息子であるマキノ光雄の下へ集う。

1947年、東映の前身、東横映画は、わずか3棟の木造スタジオのオンボロ撮影所からスタートする。後に映画会社の統廃合を経て、時代劇映画ブームで鉱脈を得て、東映は弱小後発ながら、量産体制に入り、短期間で「東洋一の撮影所」へ成り上がる。

隆盛期の撮影現場は過剰にエネルギッシュで躍動感に満ちている。

「走らなアカンで! 走って、目立とうや!」の怒号に煽られ、馬車馬の如く働き詰め、「いつも客のことを忘れたらアカンで。暇があったら小屋に行って客の顔を見てみい」というマキノイズムの浸透と共に、大衆娯楽に徹した東映の社風が確立されていく。

一冊を通じてカルチャーショックに病むのは、かつての京撮の現場が、お上との共犯関係や薬物汚染ありありの“グレー”で“ブラック”なことだ。

「ピストルは警察から本物のブローニングを借りた。そのため、美術スタッフの多くはいつの間にか銃の扱いができるようになっていた」

「『疲れた人! ビタミン注射を打ったろ』その掛け声を合図に看護婦の前に一列に並ぶと、看護婦は次々と注射を打っていく。(中略)これで頭をスッキリさせ、朝までの仕事をやり遂げるのだった」

「火の中での立ち回りでは、防護服も着ていない役者の体に灯油をかけて燃やして、大ヤケドを負わすこともあった。」

こんな記述が頻出するのだ。

また、京都の土地柄もあり、任侠路線、実録路線の時代も、そのリアリティを巡って、ヤクザ組織との密接ぶりも今では想像も及ばないほどだ。

その緩衝役として活躍した俊藤浩滋プロデューサー、そしてその娘、藤純子親娘の東映史に於ける業績は特筆ものだが、その出自などに関しては、従来の本では曖昧にボカされてきた。しかし、この本では「戦後に沖仲仕をしながら任侠の徒たちと親交を深め、その後は木屋町のバー『おそめ』のママの愛人になり、そこに出入りする芸能関係者たちの知己を得ながら、その人脈を生かしてフィクサー的な役割をするようになっていた」と、あっけらかんと触れてから、その仕事ぶりに踏み込んでいく。(実際、ボクは、この本の存在を新幹線のなかで井筒和幸監督に伝えたところ「その本は、俊藤のことをちゃんと書いているんか?」とキレ気味に聞かれたほどだ)