共有したい魅力

私が本を読み始めたのは小学校五年生の夏休み前。池波正太郎の「真田太平記」だった。そこから歴史小説に魅了され、中学、高校と読み漁った。司馬遼太郎、藤沢周平、山本周五郎、吉川英治、遠藤周作、陳舜臣、北方謙三、浅田次郎……数え出せばきりがない。常に鞄の中には二冊以上の本が入っていた。読み終えて、次に読む本が無いと不安になるからだ。こういうと文庫本を想像する人が大半だろうが、単行本でも一緒である。単行本二冊となり、鞄の重量の半分を占めていたことも間々ある。

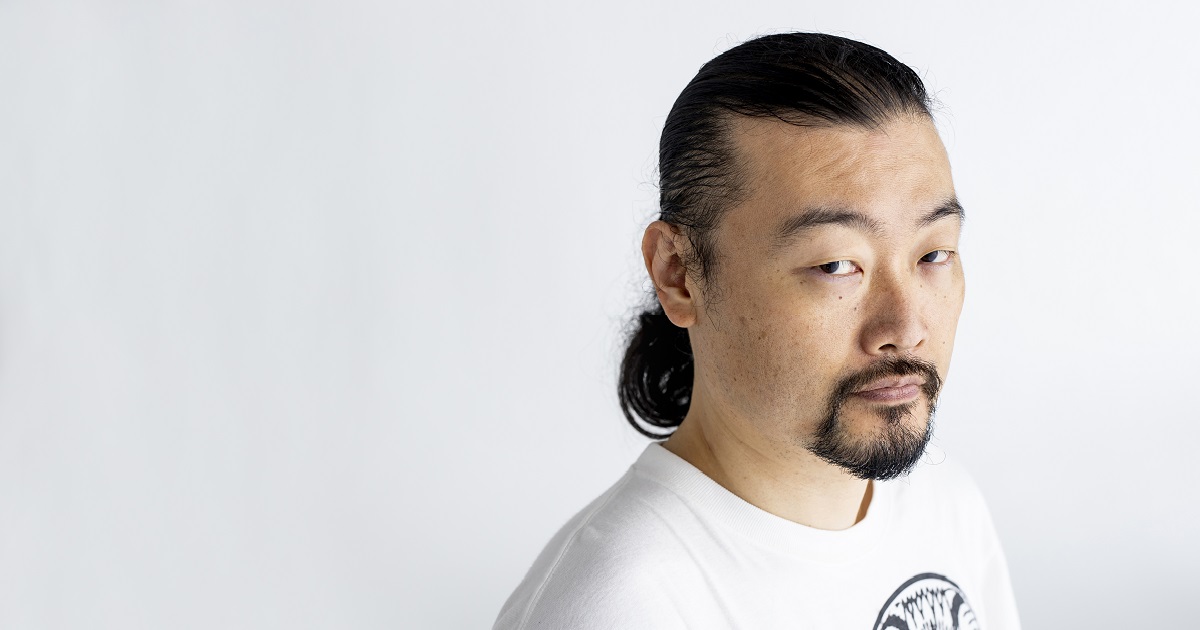

さて、私はどのような高校生だったかというと、この頃から顎髭は生やしていた。さらに左耳にピアスが二つ空いており、金髪や、アッシュの銀髪に染めていたこともある。どちらかというと声を掛け難く、むしろ近付きたくない風貌だったに違いない。そのような私が電車で分厚い歴史小説に読み耽る。異様な光景だったのではないかと思う。

そんな私に時折、声を掛けてくる人がいる。大抵は五、六十歳のおじさんだ。「兄ちゃん、その本おもしろいやろう?」と、いったような風に唐突に話しかけてくる。私が「めっちゃおもろいわ」などと答えようものならば、おじさんは嬉々として「これからもっとおもろなんで」などと言い残して去って行く。このようなことが高校生活の中で二、三度あった。関西人特有のフランクさはあったと思うが、読書の楽しさを出来れば共有したいという欲求が、近づき難さに勝った瞬間だったのではないか。本にそのような魅力があるのは間違いない。

昨今、電車の中で本を読む人は少ない。それは若者に限らず、大人でもほとんど読んでいる人を見かけなくなった。昨年、電車に乗っていると、近くに立っている学ラン姿の青年が本を読んでいるのが目に入った。しかもあの「真田太平記」の六巻だ。どうしようかと迷いつつも、思わず目が合ってしまったので、「その本、面白いやろう」と、声を掛けてしまった。青年は一瞬戸惑いを見せたが、「はい。面白いです」と頬を緩めた。ようやくあの時のおじさんたちの気持ちが本当に解ったような気がし、少し照れ臭くなって景色の流れる車窓に目を移した。