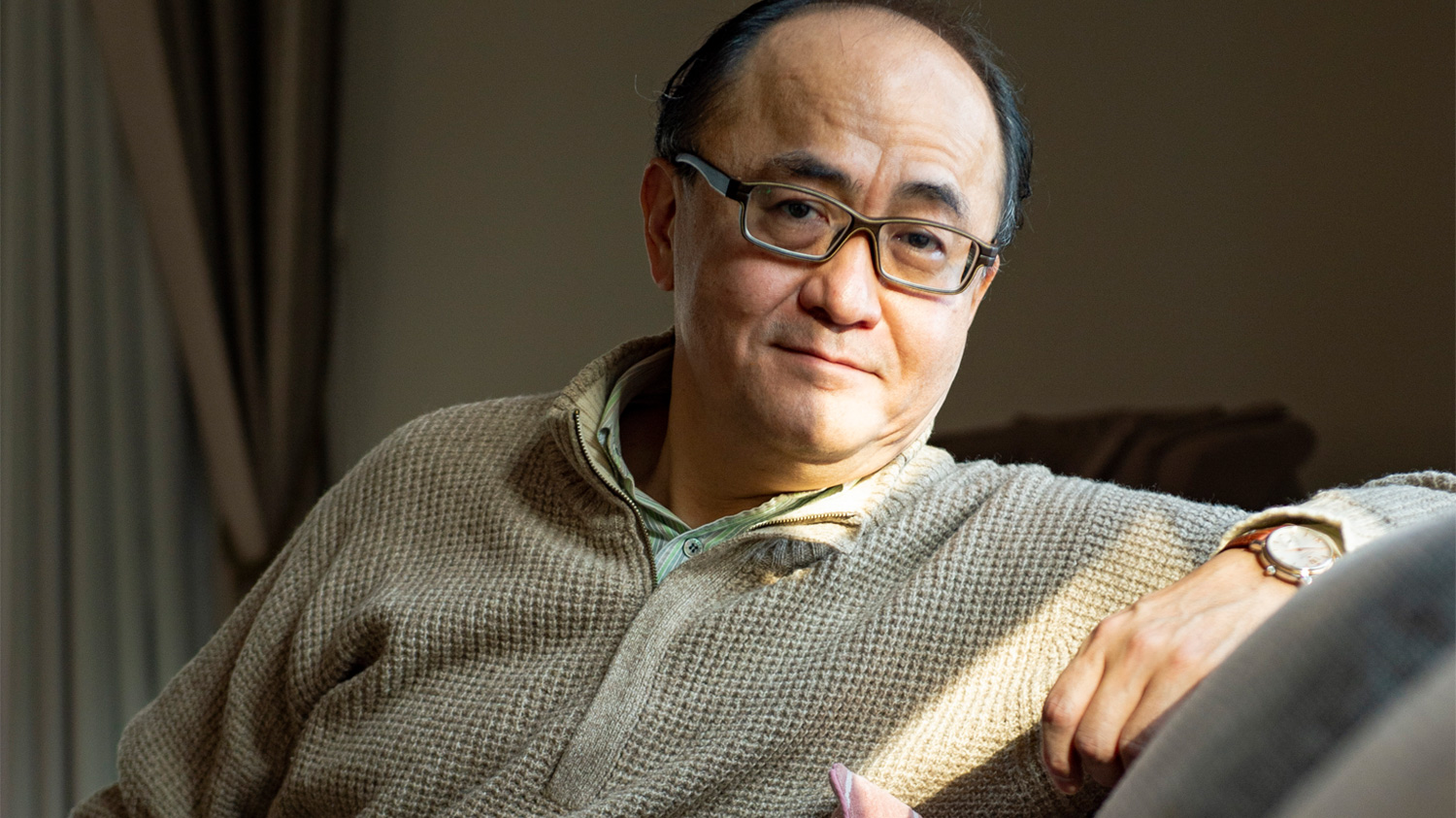

手が汚れるのが嫌だから、つららで殺す

――さて、貴志さんはそもそも学生時代から作家になろうと思われていたんですよね。

貴志 そうですね。ただ、なろうという明確な意志があったというよりも、なりたいという単なる願望でした。小学生くらいから将来何になりたいかと訊かれると「作家か本屋さん」と言っていました。本屋さんがいかに重労働か全然分かっていなくて、店を閉めた後は好きなだけ本が読めると思っていたので(笑)。ある程度世間が分かってくると、作家なんてどこかの大学に入って資格をとってなるものでもないし、狙ってなるものではないと分かってきました。ずっと、諦めつつも諦めきれないような状態でした。

――実際に小説を書き始めたのはいつなんですか。

貴志 小学生くらいの時に密室殺人を書きましたね(笑)。ちゃんとコンテストに出そうとしたのは大学生の時です。その時は早川書房のSFコンテストが目標になっていました。全然成果も出ないまま卒業して就職して、でもやっぱり諦められなかったんです。

――小学生の頃に書いたのはSFではなくミステリーだったんですか。しかも密室もの。

貴志 ミステリーも好きだったんです。書いたのは笑っちゃうようなトリックでした。冬、寒いところで、小学生の男の子が訪ねてきた友達を殺す話なんです。自分は部屋にいながらにして、離れて殺す。手を汚したくないという理由だったかな。樋をちょっと傾けておいて、つららを置いて樋の上を滑らせ、それが玄関で待っている友達の胸にグサリと刺さるという。ひどい話です(笑)。

――つららは融けるから凶器も消失するという。

貴志 そうなんです、そうなんです(笑)。その後、SFを書いてコンテストに応募するようになるわけですが、結局職業作家として生活を成り立たせるのは難しいと感じまして。そこで考えた一番現実的な方法が、長篇のミステリーの新人賞に応募することでした。当時はバブルに向かう時期で、賞金がどんどん高額化していたんですね。500万とか、最高で1000万か、それ以上あったかな。最初に書いたのは『硝子のハンマー』の原型みたいな、密室殺人の話です。ただ、その時、書いていてすごく既視感があったんですよね。今はそうは思っていないんですが、だいたいトリックのバリエーションは書きつくされているし、人が他人を殺したくなる切実な動機もそんなにいろいろはないし、自分が書いても他のどれかと似たり寄ったりの話になってしまうんじゃないかと思って。