こんな時代だからこそ、「未来」に向かう話にしたかった

――コロナ禍のなか、執筆に影響はありましたか。

呉 僕、マルチタスクができないので、この1年間これしか書いていなかったんですけど、「この話、面白いかどうか分からねえ」と落ち込む時期も当然あって、それがちょうどコロナの第一波がきていた時でした。本当に精神的にきつかった。

あの時は全部投げ出して「もう世界は終わりだ」って気分になってました。担当編集というのが恐ろしい人で、見せると「よかったですよ」と言ってくれるんですけれど、それが「こんにちは」くらいの枕詞でしかないんです。「いやー、よかったですよ。ところで」って、明らかに「ところで」以下の駄目出しがメインなんです(笑)。

担当編集者 いや、最初にあがってきたものがあまりによかったから、私も本気を出しちゃいまして……。

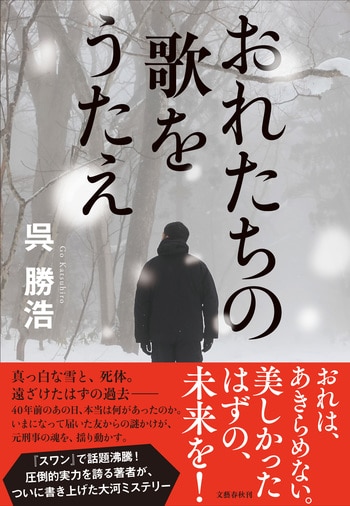

呉 でも、それはありがたかったですよ。自分でこれだけ長い話を書いていると「ここは弱くてもいいだろう」という甘えがどうしても出てくる。しんどくてハードルを低くしちゃうんですよね。その時に「いやいや、ここまで行けるでしょう」と目指すべきところを示してくれる人がいるといないとでは、僕みたいな自堕落な人間はだいぶ違うと思います。そうしているうちに、「ここをこうしたら何とかなるかも」というのが見つかったんです。あとは身も蓋もない話ですけれど、5月末にコロナが少し落ち着いて、安堵感があったことも大きかった。この話の最後は、令和2年1月のみぞれが降る場面なんですけれど、その日は偶然、日本で初めてコロナに感染した方が報告された日と近いんです。結果として、自分なりのビフォアコロナの記念碑的な作品にもなりました。

――内容としても、この困難な時代の人たちに届けられる作品になりましたよね。

呉 コロナで自分の精神がダウンした時に、「未来なんてどうでもいい」と思っちゃったあの瞬間。それを、日常的にしらふで思い始めたらかなりしんどいなと思ったんです。やっぱり自分の中に、強がりだというエクスキューズをつけた上であっても、「未来に向かって進んでいこうよ」と言いたい気持ちがあるんですよね。いろんな方法を使って、「それでもやっぱり未来があるということはいいんじゃないの?」という思いを込めたつもりです。物書きだから「これを書くことになんの意味があるんだろう」と迷いが生まれることもあるけれど、今回は、今の時代にこれを出すのは決して無意味ではなかろうと思えました。

――呉さんはもともと映画の道を志望されて、大学でも映像を学んでいましたよね。その頃はどんなシナリオを書かれていたのですか。