呉 自分で撮り始める前、高校生の頃に書いていたシナリオはミステリー寄りの内容だったんです。でも、大学に入って自分で撮るようになると撮影できる範囲のものを書くようになって、どんどん創作の幅が狭まってしまった。こんな言い方していいのか分からないけれど、18歳から22歳くらいの間の4年間、一番土台ができる時期に制約のあるシナリオばかり書いていたので、発想がそこに縛られてしまう面があった。最初のうちは絶対、自由にやるところからスタートしたほうがいいと今になって思いますね。

読者の感情の波立たせ方を、ずっと模索している

――小説を書き始めたのは卒業後ですよね。その時はどんなものを書いていたのですか。

呉 バイトをクビになり、お金も、することもなくなって、ただ時間だけがあった。そういう時に人からVAIOをいただいて、それで小説を書きはじめました。その前にシナリオは書いていたし、昔から架空の登場人物にしゃべらせるみたいなことは普通にやっていたので、ちょっとチャレンジしてみるかと。

自分に描写力がないのは分かっていて、アクションも、風景も書ける気がしなかった。いわゆる純文学的なものは絶対に無理というのが自明で、じゃあどうすると考えて、自分がずっと好きだったのはミステリー寄りの話だな、と思い至った。ミステリーって、基本的に探偵と助手の会話だったり、探偵と犯人の会話だったり、要するにディスカッションですよね。僕はディスカッションはもともと好きなので、これはいけるな、と。抽象的な議論に関しては、当時、講談社が出している文芸誌『メフィスト』を夢中で読んでいたので、ものすごく興味があって。ただ、今振り返ると、最初に書いた作品はわりとアクションシーンも出てくる話ではあったんですけどね。

――「メフィスト」系の小説はトリッキーなものもありますよね。でも以前、横山秀夫さんの『64(ロクヨン)』を読んで書き方が変わったとおっしゃっていましたね。

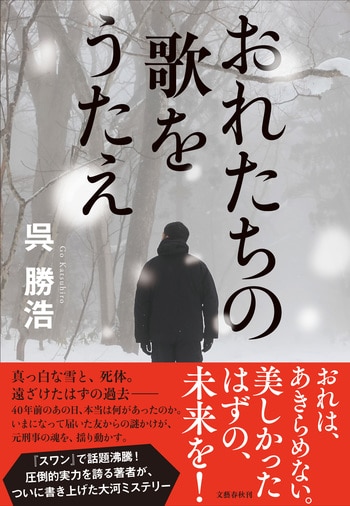

呉 はい。今回の作品のある場面で主人公が読んでいる警察小説、あれは実は『64』なんです。まあ、自分なりのリスペクトですね。

「メフィスト」的なものは、センスと教養と、あと美学みたいなものを兼ね備えている人じゃないと、書いちゃいかんのですよ。はっきり言って自分は、圧倒的な美学でもって物語の枠をドーンと壊す、みたいなタイプの書き手ではなかった。それで行き詰まっていた時に『64』を読んで、トリッキーな設定がなくてもこんな面白い小説が書けるんだということに衝撃を受けました。もちろん『テロパラ』が先にあるんですけれども、迂回しながら『64』に繋がったというか。これも時代を通り抜けた作品だし、ある種の継承の話であり、過去に落とし前をつける話でもあるじゃないですか。まさに自分が好きなタイプの物語なんですよね。今回、自分の小説の中にあの作品を登場させたというのは、そうしてもいいと思うくらい、自分なりに手応えのある作品が書けた結果だと思います。そうじゃないとさすがに失礼だから。