「改革」を叫んだだけで、仕事をした気になっている政治家、官僚、財界人が多い。しかしその内実はほとんどが、「改革」とは名ばかりのものであることは、昨今の小泉郵政改革の顛末を見れば、明らかである。

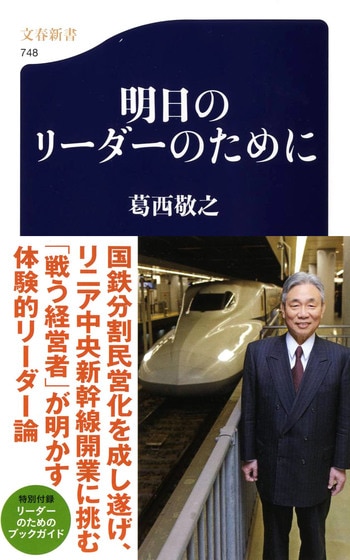

そうした意味で、ドラスティックな「改革」を成功させた希有な例が、国鉄分割民営化だろう。そしてその立役者が、本書の著者であるJR東海会長・葛西敬之氏である。

実は葛西氏には私の主宰するオーラル・ヒストリー・プロジェクトに参加していただいたことがあり、その記録は三十年後に開封することを当時約束した。ただし、本書を読むと、その際に語られた国鉄改革の「秘録」のかなりの部分が明かされているのに驚いた。「改革派」と「エセ改革派」との暗闘、政治家という人種の危うさ、などを葛西氏は生々しく詳(つまび)らかにしている。

その部分こそが、本書の最大の読み所であり、まさに血沸き肉躍る活劇を読むような臨場感がある。国鉄改革の成功は決して、偶然の産物ではない。葛西氏ら「改革派」はいかにして、「エセ改革派」との戦いに勝利し、政治家を巧みに動かしてきたのか――。それはあらゆる「改革」が避けて通れない普遍的な大命題でもある。

例えば、日本航空の再建問題。同じく文春新書の『JAL崩壊 ある客室乗務員の告白』によれば、八つもある労組に対し、経営陣は正面から向き合うことを避け続け、名ばかりの「再建計画」を年中行事のように掲げるのみ。社員もひたすら内向きで、既得権益を守ることに汲々としている。葛西氏らが過激な労組と文字通りの「死闘」を繰り広げたのとは、対照的だ。

政治家の問題もある。国鉄改革の時の総理は中曽根康弘氏。「戦後政治の総決算」を標榜する中曽根氏にとって、「戦後」そのものである国鉄の改革は、まさに政治生命を賭けて取り組むに足るテーマだった。くわえて、葛西氏ら「改革派」と共同歩調で改革を推し進めた第二臨調の会長は、あのメザシの土光敏夫氏であり、第二臨調を参謀として仕切ったのが、当時伊藤忠会長だった瀬島龍三氏である。現在の鳩山由紀夫首相、前原誠司国交相とは、スケールの大きさ、実力とも比べるべくもない。 『明日のリーダーのために』という書名には、〈今こそ現実の厳しさを直視し、世界の大局を見て方向性を示し、確固たる信念を持って前人未踏の二十一世紀を切り拓くリーダーが現れてほしい〉との願いが込められている。葛西氏自らがリーダーとして成長していく過程を詳細に辿っているのも、その参考になれば、との思いからだ。

葛西氏が類稀(たぐいまれ)なリーダーとなれたのには、いくつかの要因がある。まず、教育者だった父の影響が大きい。父と毎週正座で向き合い、『論語』を音読するという経験は当時でも珍しかっただろう。幼少時からの読書体験は葛西氏にとってかけがえのない財産となっている。

また、東京大学法学部時代の恩師・岡義武先生の影響も大きい。私も岡門下に連なる身だが、岡先生のリアリズムは葛西氏の中に色濃く息づいている。「歴史は思想でも科学でもなく、物語なのだ」という岡先生のエピソード主義は、葛西氏が国鉄改革という「歴史」をとらえる際にも、いかんなく発揮されている。その視線はあくまで冷徹。国鉄を一生を賭ける仕事とは考えず、一度大学に戻り、学者の道を目指そうとしたことからも、それはうかがえる。だから、左遷されても特段意気消沈することもない。複眼的に物事を見ることができるのだ。

そして何より、旺盛(おうせい)な戦闘意欲。調整型のリーダーが評価されるこの国においては、誠に珍しい。だが、今の日本に必要なのは、本書にあるように、〈地図を見ながら着実に目的地に導くことができる人々〉ではなく、葛西氏のような〈新たな地図を描くことのできる人物〉に他ならない。 「私の役割は指揮者」などと見当違いもはなはだしい総理大臣や、「みんなでやろうぜ」とまるで意気の上がらない野党総裁はもちろん、リーダーを目指す人、リーダーを育てたい人に強くお薦めしたい。