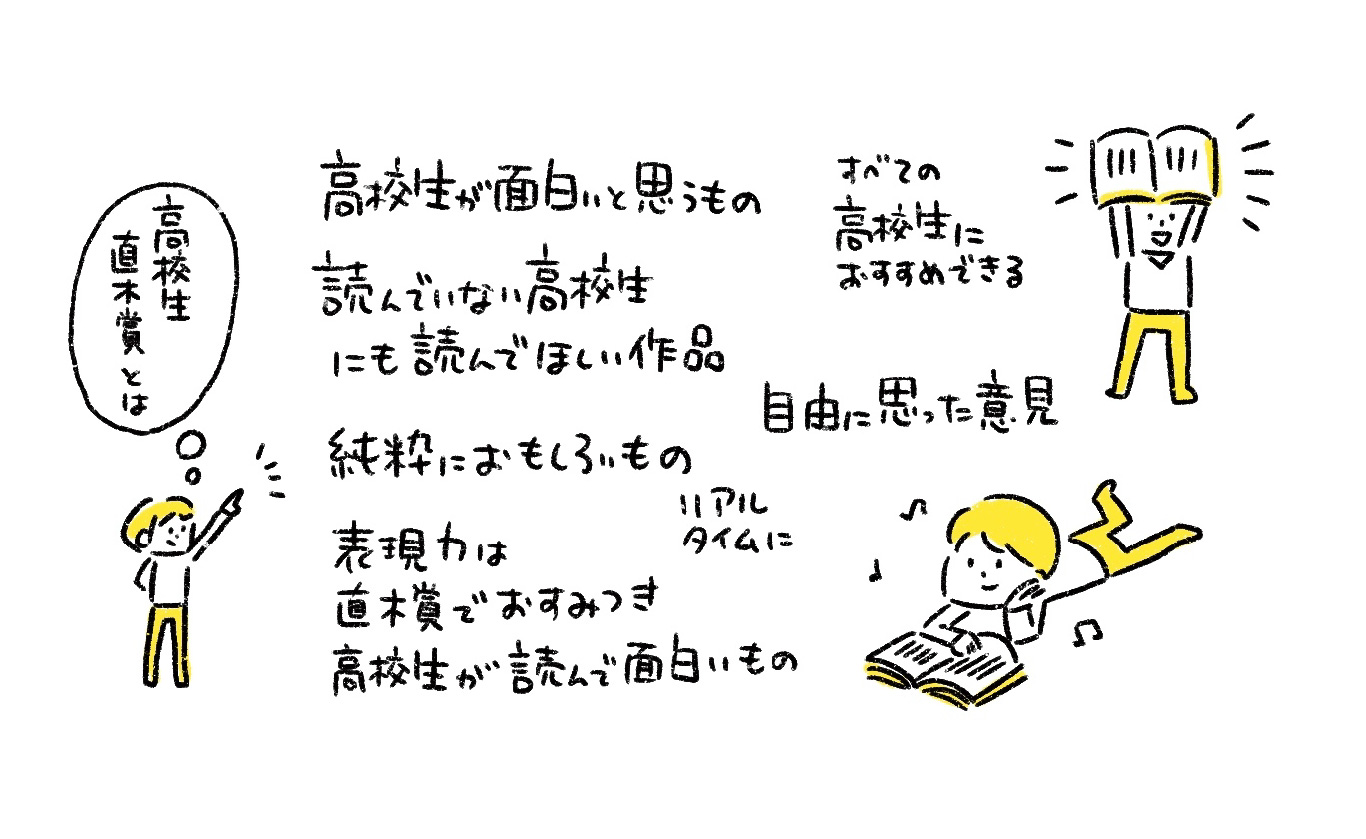

一年分の直木賞の候補作の中から、高校生たちが自分たちだけで議論をして一冊を選び出す高校生直木賞に、今年は北海道から鹿児島まで全国から三十二校の応募があった。昨年と並ぶ過去最多の参加数である。

昨年の時点では一年限りの応急処置と思われたが、今年もオンラインでの本選会を余儀なくされた。

しかし、一年以上を経て誰しもが画面越しのやりとりに慣れ、今年の議論は昨年にも増して熱を帯び、途中で大きく流れの変わる場面があった。

各高校での予選を経て、代表一名が所定の時間に画面に顔を出す。自宅の一室で普段着の者もいれば、学校の教室で制服をまとい、おそらく周りに同じ学校の仲間たちが控えているだろう者もいた。

それぞれがリラックスできる環境で参加でき、またもし今対面でならばマスクで覆わねばならない表情を互いに見ることができるという、リモートならではのメリットもあった。口角泡を飛ばしても誰からも顰蹙を買いはしない。さらには口頭で発言できなくても、チャット機能を用いて意見を述べることもできる。

かくして誰憚ることなく、なににも忖度することのない、高校生たちの熱い議論の火蓋が切られた。

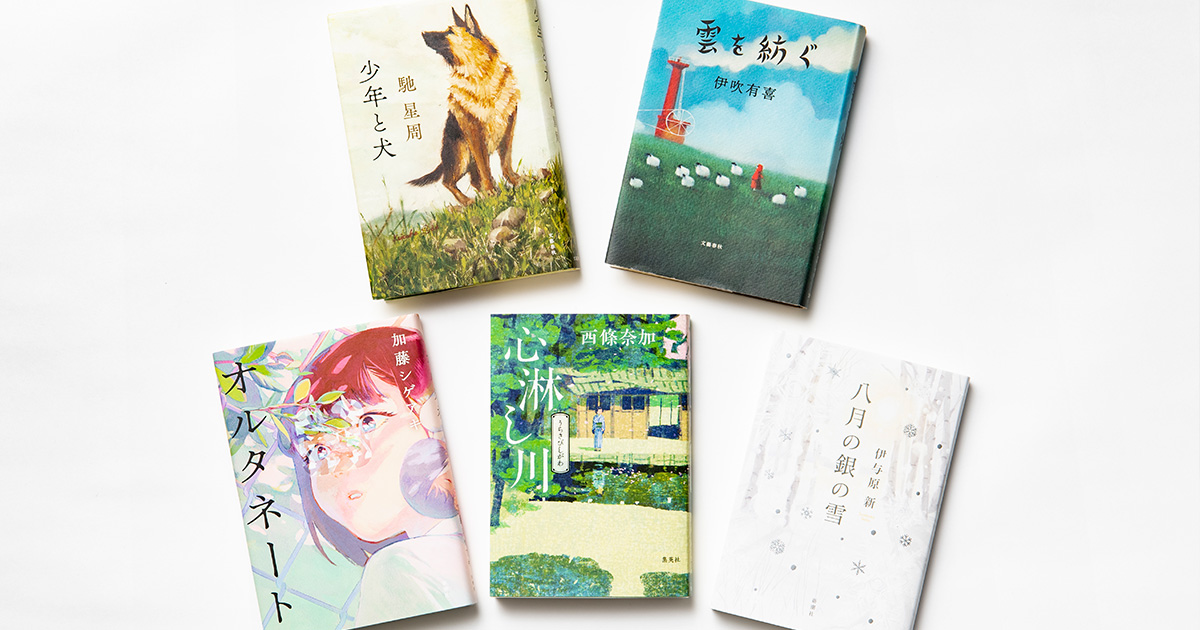

予選の候補となったのは第163、164回直木賞候補作の中から次の五作。伊吹有喜『雲を紡ぐ』、伊与原新『八月の銀の雪』、加藤シゲアキ『オルタネート』、西條奈加『心淋(うらさび)し川』、馳星周『少年と犬』。

それぞれを高校生たちはどう読み、どう論じたのか。以下、ごく一部ではあるが議論の様子を抜粋する。まずは各作品ごとの議論から。

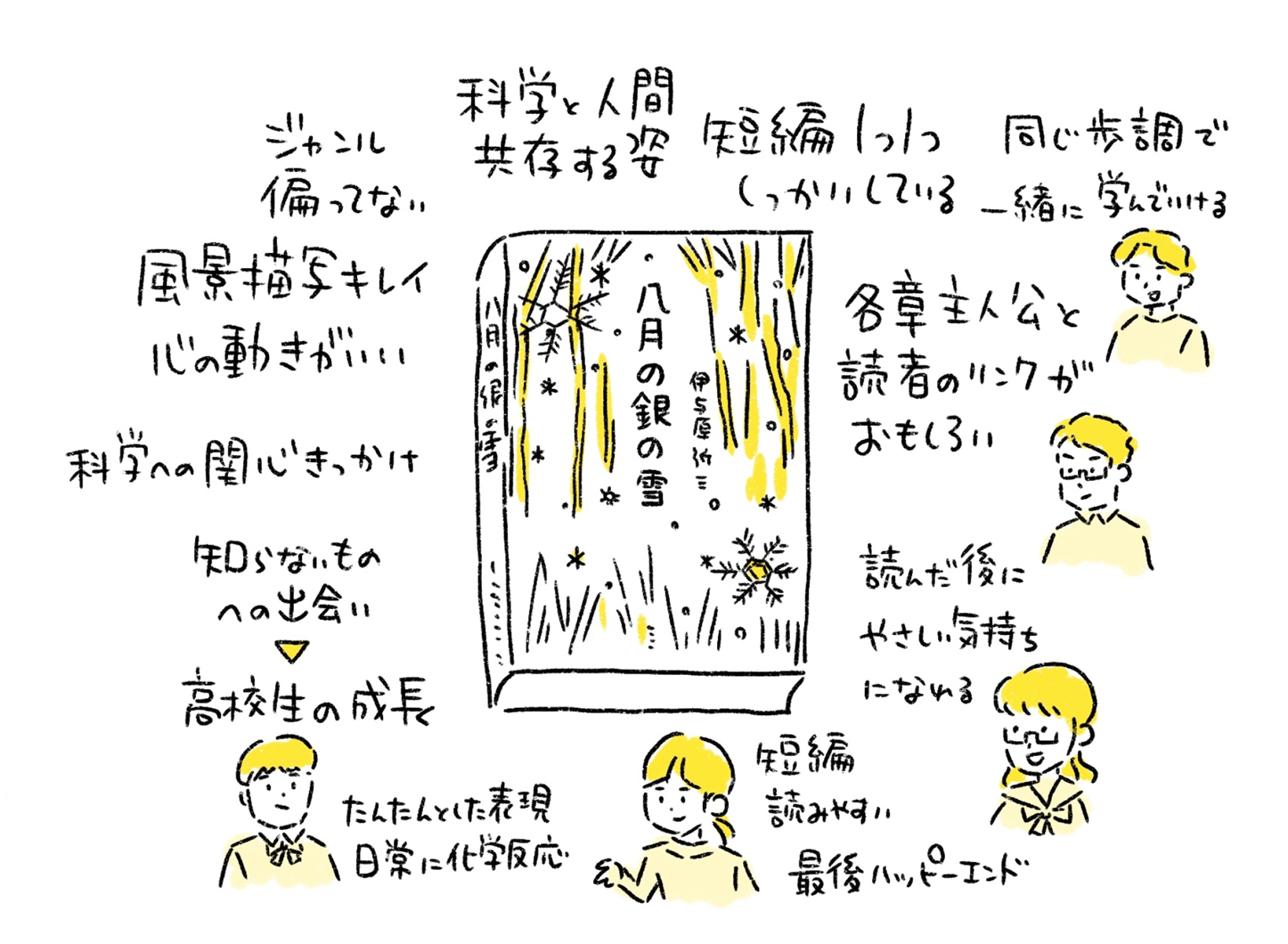

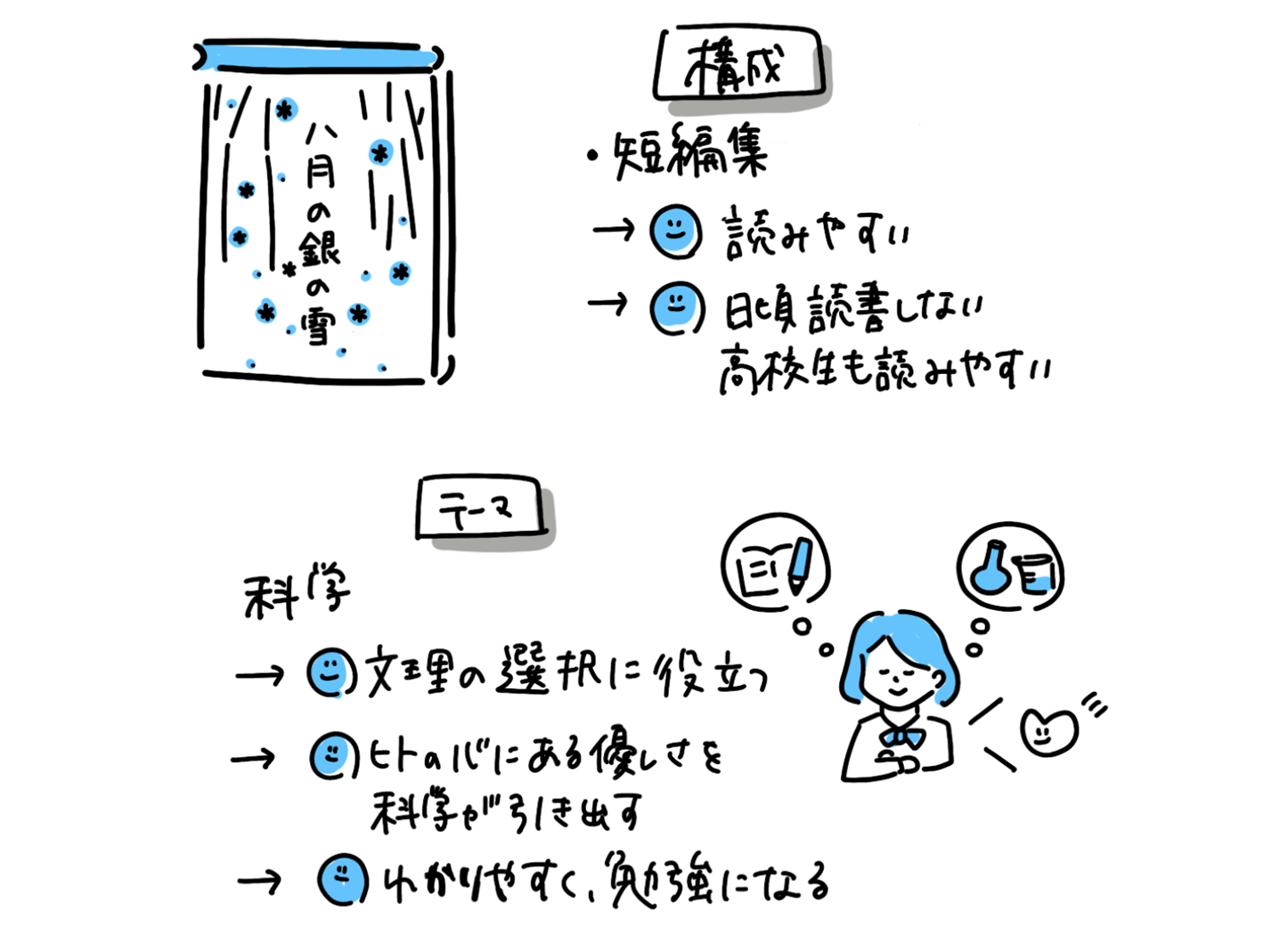

伊与原新『八月の銀の雪』

・文系/理系を決めなければならない自分たちにとって、これからの人生に関わる話。科学の難しい内容を噛み砕いて小説という形にしているし、短編集ということで本を普段読まない高校生にも読みやすいのでは。

・理系の自分にはおもしろかった。知らなくても楽しめるし、興味がある人はさらに深く学べる。新しいことが学べ、読む前と読んだ後で自分が変わる。

・文系の自分にはわかりづらいところもあったが、科学を通じて人と人とが近づくところに共感できた。

・専門的なところで躓く人がいるのは作者の想定内。主人公もまた無知なところからはじまり、読者と一緒に成長する。それこそ作者のねらったところなのではないか。

・科学を扱った小説は説明が多くなりがちだが、この作品はそうではない。人間がしっかり描かれていて、科学の話と文学が融合できている。特に風船爆弾が登場する「十万年の西風」が好き。

・登場人物たちが社会の底辺で暮らしながら、重苦しすぎず、文章がきれいで、すっきり読みやすい。表紙も綺麗で、タイトルの「八月の雪」ってどういうことだろうと目を奪われる。

・どの話もコンプレックスを持った人が主人公で、それぞれの葛藤に科学が寄り添っているのが印象的。

・どの短編も読みながらやさしい気持ちになれる。

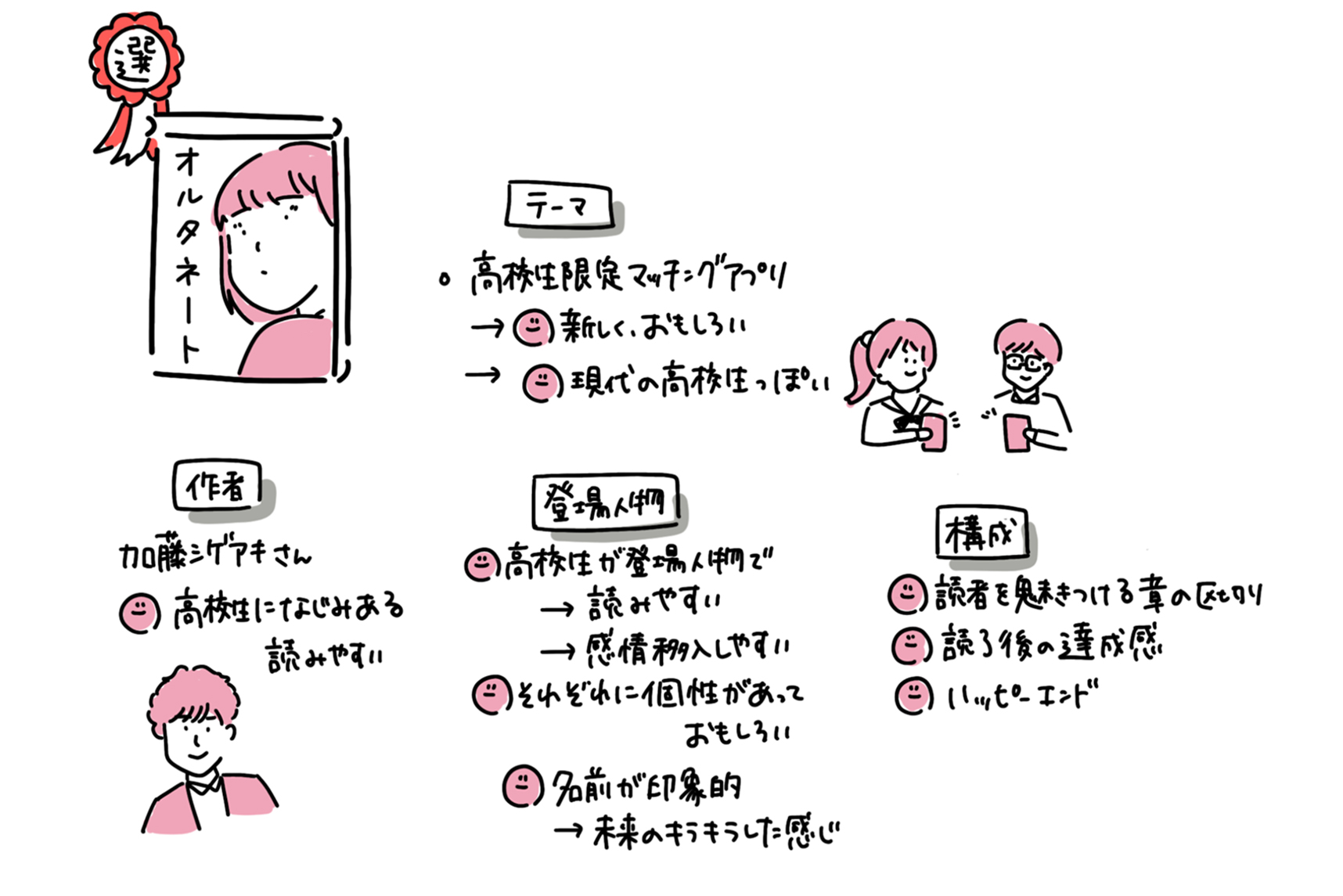

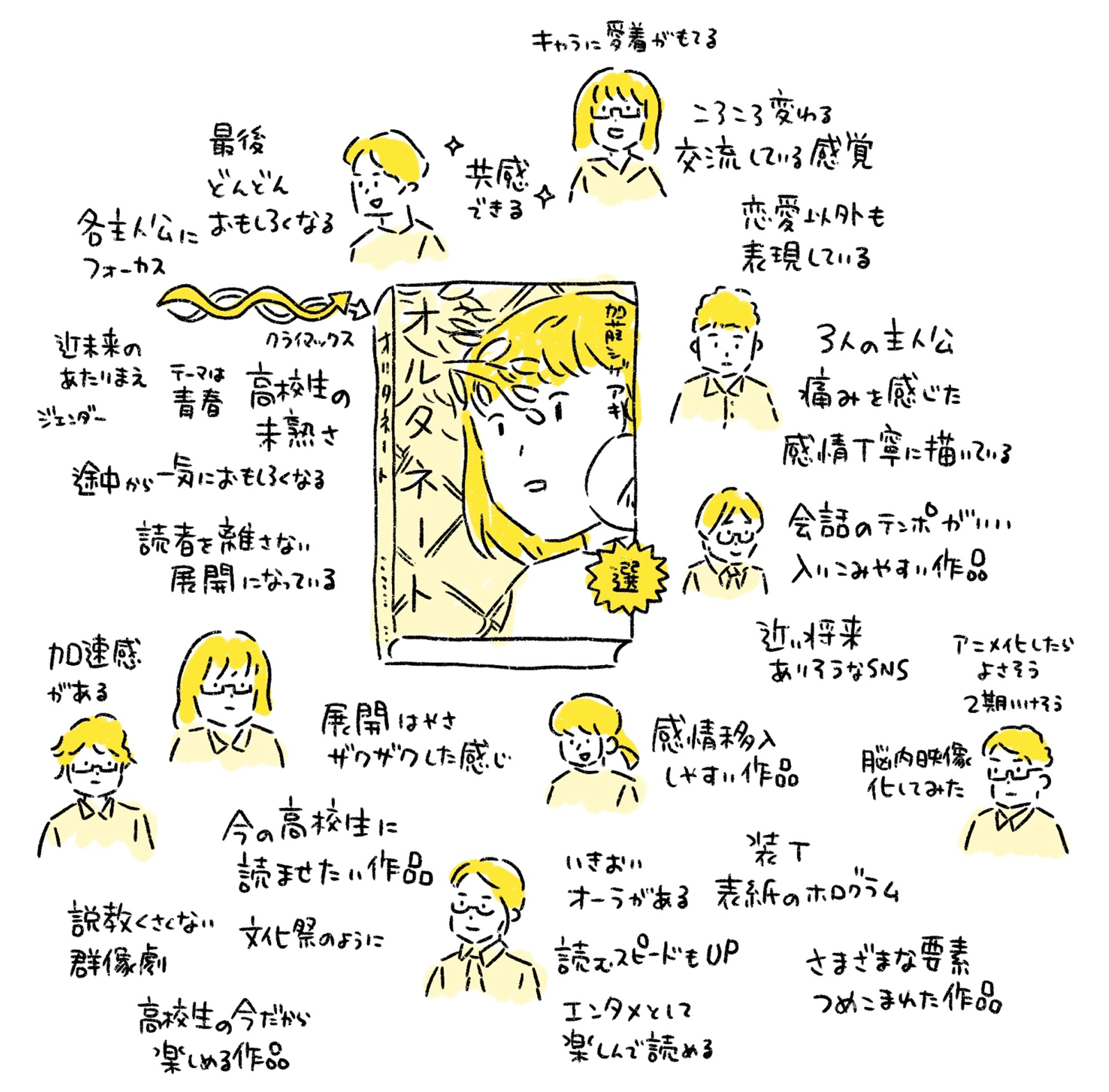

加藤シゲアキ『オルタネート』

・他の四候補作は悲しい結末だったが、これはハッピーエンドで良かった。

・高校生限定のアプリという発想が画期的。ただ、視点がクルクル変わって、はじめは混乱した。

・綺麗でカジュアルな青春小説。装丁にアプリのアイコンがあしらわれていて良かった。視点人物三人中二人はそこまでオルタネートというアプリに関わっていない気がした。

・いや、三人の間で視点が変わることが「オルタネート」を示しているのでは。マッチングアプリというと恋愛しかないのかと思って読んだが、他の人間関係も含まれていてよかった。

・群像劇としての完成度が高く、いらない人物がいない。また話の展開の速さ、ざわざわした感じこそがこの作品のよいところ。高校生に読んでほしい。

・加速感がある。作品の構造がよく練られていて、別々の線が最後に一気に一本になる。ただ、普段本を読まない人には冒頭に難解な語も多く、読みにくいかも。

・視点が変わるのは読みづらいとはいえ、各人物を掘り下げるためにはこの書き方しかない。そのおかげで共感できた。難しく思えても、ある地点まで辿り着けば、そのあとは一気に読ませる。普段小説を読まない人でもそこまでいけば読める。

・自分は普段あまり本を読まないが、この作品を脳内で映像化してみたら非常におもしろかった。

・最後の文化祭のシーンの勢いがすごく、読むスピードも上がる。純粋に楽しめる。作品全体が一つの文化祭のようだ。マッチングアプリや同性愛などさまざまな要素が詰め込まれているが、SNSやそれを通じた新しい人間関係に対する説教臭さがない。