前回の対談終了後、高瀬氏たっての希望で、急遽異例の、二回目の対談が実施されることになった。最注目の創作者二人が改めて語る、お互いの印象や、子ども時代の記憶について。

▼プロフィール

たかせ・じゅんこ●1988年愛媛県生まれ。2019年「犬のかたちをしているもの」で第43回すばる文学賞を受賞しデビュー。22年「おいしいごはんが食べられますように」で第167回芥川龍之介賞を受賞した。他の著書に『水たまりで息をする』『いい子のあくび』『うるさいこの音の全部』『め生える』がある。

おおもり・ときお●1995年生まれ。2019年、テレビ東京へ入社。企画・演出の番組に『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』『このテープもってないですか?』『SIX HACK』『祓除』、お笑いライブにAマッソの『滑稽』など。

高瀬 こんにちは。一か月半ぶりにお会いすることができました。うれしいです。第二回の対談ということで、お忙しいところお時間を作っていただきありがとうございます。どうしてももう一度お話ししたくて。

大森 いえ、こちらこそよろしくお願いします。

高瀬 早速本題に。前回の対談の時に、大森さんはわたしが窓から差し込む太陽の光をまぶしがっていたのに気づいてくださったじゃないですか。あの日は、一月にしてはあたたかくて、天気がよかったですよね。文藝春秋の応接室の、窓からの日差しが強すぎるくらいでした。わたしは太陽の光や、その光が当たっている場所を長時間見続けると不安になってしまって。それを大森さんにはお伝えしてはいなかったですが、対談開始前になにかを察して席を替わってくださって、ブラインドを閉じることも提案してくださりましたよね。本当にありがとうございました。

大森 そんな全然、たいしたことじゃないですよ。窓と席の位置から、もしかすると高瀬さんの席の方がまぶしいかなと思っただけで。対談後記で触れられているのを見るまで、そんなことがあったことすら忘れていましたし。

高瀬 大森さんとしては特別ではない当たり前の行動だったのですね。わたし、自分ではまぶしそうな顔をしていなかったと思いますし、初対面でしたから、外向きの愛想のいい表情をしていたつもりなんですが、それでも気付いてくださったのは、大森さんが小さな変化や違和感に敏感な方だからですよね。作品制作にも通じる視点が日常にも垣間見え、わたしは対談を開始するよりも前から、大森さんに見抜かれていたことになります。開かされていたというか。

大森さんからしたら特別ではない当たり前の行動だったということですが、それでいいんだと思います。対談の中でもお話がありましたけど、陰謀論というか、運命論とも言えるかもしれませんが、ひとつとひとつを無理やりにこじつける気はないんです。一人にとっては当たり前のことが、もう一人にとっては特別だったというだけ。その場合、特別ではなかったもう一人に、特別の世界に来てほしいというのは傲慢だし、実際の行動に移すというのはそれこそ恐ろしい。だからわたしは一人で、自分のルールが適用される世界を生きていこうと思っているんです。

大森 どういうことでしょうか。

大森さんは「間に合った」人

高瀬 太陽の光のまぶしさが苦手だということを、言わないうちに気づいてくれた人には、ずっと関わっていくことにしているんです。以前近所のカフェで本を読んでいたら、店員さんがさっとブラインドを下げてくださって。わたしは窓際の席は避けて店の奥の方に座っていたんですが、それでも「ちょっとまぶしくなってきましたよね」と声をかけてくださったのがうれしかった。そのカフェはチェーン店で、その店員さんはアルバイトだったみたいでほどなく退職されてしまいましたけど、有楽町のレストランに勤務されていることが分かって。今はそちらに通っています。その方は、わたしが昔のバイト先の客だなんて気付いていないと思いますけどね。レストランの常連客として親しくしていただいています。

友人や恋人など、ある程度親しくなった人には、自分からまぶしさが苦手だと伝えていますから、それで気遣ってもらう場合は関係ないんです。いつか離れてしまう。それでいい。タイムリミットがあるというわけです。わたしが伝える前に気付いてくれるかどうか。大森さんは、久しぶりに「間に合った」人でした。

大森 なるほど。

高瀬 そういうわけで、わたしは大森さんに会う必要があったんです。大森さんもレストランで働いてくださっていたら良かったんですけどね。会いに行けるから。

この間、テレビ東京がある六本木に行ってみました。駅からすぐでしたね。当たり前だけどすごくたくさんの人がいて、なのに大森さんのことはすぐに見つけられました。随分まっすぐ歩かれるので驚きました。迷いがないんですね。テレビ局のビルから出てくる人も、中へ入って行く人も、みんなに夜の面影がありました。都会の真ん中のあんな立派なビルで働くのって、どういう気持ちがするものなんでしょうか。なんだかああいうところでは、わたしはうまく話せないんです。明るすぎるんでしょうね。倉庫の奥から取り出してきた本のようなにおいがどうしたって取り切れない出版社の、できれば地下とか薄暗い場所にある部屋で、話した方がいい。わたしはこの二か月間、書きたくて書きたくて、しょうがなかったです。

わたしが六本木に行って、テレビ東京があるビルに出たり入ったりする人々を眺める、そういう方法でだって会わないよりはもちろんいいですが、少し物足りない。とはいえ定期的にお会いする必要があり、仕方ないのでこうして、もう一度対談をお願いしたんです。また次回もお願いするつもりなんですけど。

大森 次回というと。

高瀬 編集部に連載企画として持ち込もうと思っています。本当は毎月お会いした方がいいんですけれど、大森さんもお仕事があると思いますので、ひとまず隔月連載の形で考えています。文芸誌での対談という仕事のフォーマットです。わたしはわたしのルールを通すために、こちらの世界のフォーマットに適用させます。間に合った人に会わなくてはならない。けれど特別はわたしにとってのもので、運命もわたしだけのもので、大森さんにとっては普通の通常の隔月のお仕事なので。大丈夫だと思います。

大森 隔月ってなかなかですね(笑)。

高瀬 確かに少ないですが、大人なので我慢もしなくてはいけません……。子どもの頃、近所の川でよく遊んでいました。水遊びより石遊びが好きで。石と石をコツコツコツコツ、ぶつけて砕いて、粉にするんです。毎日何時間も河原にしゃがみ込んでましたね。あの頃はまぶしさも平気でしたから。粉が溜まったら水に溶かしたり、手のひらに握りしめたのを頭の上に掲げて、立ち上がってなるべく高いところから、風に散らしたりしました。きらきら光って舞うかなって期待してそうするんですけど、実際にはビュウッて一瞬で散ってしまって、そこらへんの砂を散らすのと変わらない。何度もやっているから分かっているのに、毎回期待して今度こそどうだろうって試してしまうんです。舐めることもありましたけど、あんまりおいしくはなかったですね。半透明の白い石も、ところどころに翡翠みたいな緑色が混ざっている石も、砕いて粉にすると、なぜだか全部灰色になってしまって。全部泥の味がするんです。でも子どもだったから、何時間もかけて作り出した石の粉には、魔力というと大げさですけど、なにかこう、不思議な力が宿っている気がして。「そういうことにする」設定付きのルール遊びでしたけど、遊びと分かりつつ、不思議な力がほんとうにあるような……というより、少しもないわけがない、万能ではなくても、せめてゼロであるはずがないというように、信じていました。

だから日々石を砕いて粉にしたし、輝くことはないと知っていても風に舞うよう散らしたし、泥味なのに舐めたし、家族にも食べさせました。母と父は大人なので無駄でしたから、主に姉に対してですね。姉とは一つ違いで、わたしと同じ子どもであるはずなのに、「石遊びなんて汚いからしない」と意地を張って、近所に住んでいる同級生たちと、もっぱら家の中で遊んでいました。大人ぶることほどの浅ましさって、ほかにないと思いませんか。姉は時々、洗濯物のかごの中から、洗う前のズボンやトレーナーを取り出して、その中にかすかに残った石の粉を指先でかき集めていました。わたしの服です。トレーナーは、お腹の前に大きなポケットが付いたデザインで、当時のお気に入りでした。

姉も石を砕けばいいのに、かわいそうでした。わたしは姉とは違って、近所に同い年の人が住んでいませんでしたからラッキーだったんです。必要なのは集中力で、その力は大人になった今でこそ内側から発揮可能ですが、当時は集中せざるを得ない自分である必要がありました。姉にはその環境が用意されなかった。だからわたしは、自分の石の粉を分けてあげていました。表向きは「石遊びなんて汚いからしない」と、妹を見下すふりをする人でしたから、わたしもそれに合わせてあげる必要がありましたので。

姉はきな粉が好きでした。砂糖をたっぷり入れた甘いきな粉です。お餅につけたり、白いごはんやトーストにかけたりしていました。わたしはきな粉の喉に詰まる感じが苦手でしたし、両親は嫌いではなかったでしょうけど、日を置かずしょっちゅうきな粉を食べるほどではありませんでしたから、緑色の蓋つきのタッパーに入れたきな粉は、姉専用でした。そこにね、さらさら、入れました。きな粉のタッパーは、台所の棚ではなくて、仏壇のお供え台に置かれていました。祖父が生きていた頃、姉のきな粉を作るのは祖父の役割だったんです。作るって言っても市販のきな粉をタッパーに出して、砂糖を混ぜるだけですけど、「どうだ甘くなったか。もうちょっと甘い方がいいか。もっともっとか」って、砂糖を混ぜては姉に味見させて、「まだか、もっとか」と、それを何度もぴったり好みの味になるまで繰り返すんです。母は「砂糖を入れすぎるから嫌」と、しぶい顔をしていました。祖父が亡くなったあとで、姉が仏壇の前にタッパーを置いているのを見て一番感動していたのも母でしたが。

姉が大学進学のために実家を出て一人暮らしを始め、きな粉のタッパーは仏壇の前から消えてしまいました。同じ頃にわたしも、石の粉を作るのを止めました。確かに籠っていた不思議な力が、すうっと抜けて行ってしまって、もうただの灰色の粉にしか見えなかった。けれど力はなくなったわけではなくて、別の場所へ移っただけだと分かりました。順繰りでしょう、だって。近寄ったり離れたりするでしょう。だから回数が必要だと思うんです。断絶するわけにはいかないから、定期的に会うしかないなって。

次回もよろしくお願いします。

(三月十五日、文藝春秋にて収録)

撮影●杉山秀樹

※二度目の対談はフィクションです。実在の人物や出来事などとは、一切関係はありません。

文●高瀬隼子

企画●大森時生

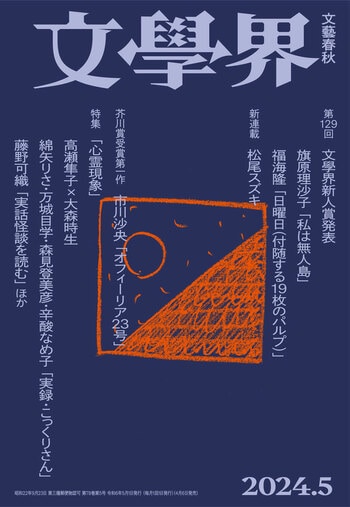

(初出 「文學界」2024年5月号)

お知らせ

大森時生さんの新作の放送がはじまりました!

TXQ FICTION 「イシナガキクエを探しています」

第3回は5/17(金)25:53より放送、

第1・2回はTverにて無料配信中です。