日常の恐怖を描く小説家・高瀬隼子氏と、フェイクドキュメンタリーでホラーファン大注目のプロデューサー・大森時生氏。二人が見つめる、リアルにホラーが流れ込む瞬間。

▼プロフィール

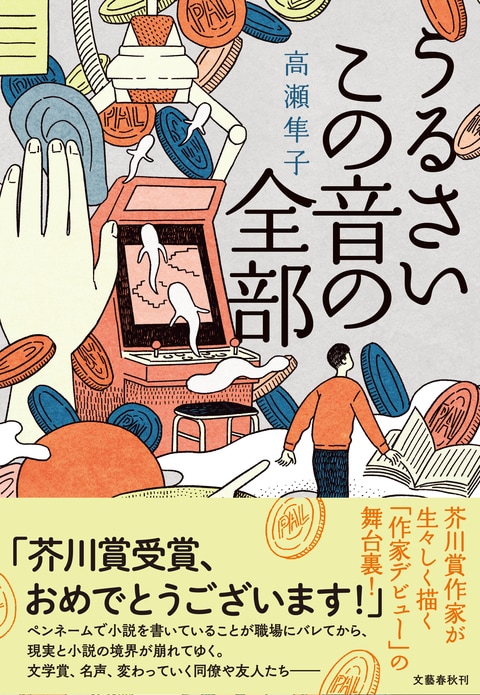

たかせ・じゅんこ●1988年愛媛県生まれ。2019年「犬のかたちをしているもの」で第43回すばる文学賞を受賞しデビュー。22年「おいしいごはんが食べられますように」で第167回芥川龍之介賞を受賞した。他の著書に『水たまりで息をする』『いい子のあくび』『うるさいこの音の全部』『め生える』がある。

おおもり・ときお●1995年生まれ。2019年、テレビ東京へ入社。企画・演出の番組に『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』『このテープもってないですか?』『SIX HACK』『祓除』、お笑いライブにAマッソの『滑稽』など。

大森 高瀬さんの作品は全部拝読していて、今日も対談を楽しみにしていました。『うるさいこの音の全部』は、今まで読んで来た高瀬さんの作品の中で一番好きでした。

この作品は小説家が主人公の物語で、彼女が執筆している小説が「作中作」として出てきますよね。この作中作的な概念って、僕たちの日常にも結構あると思うんです。生きている目の前の現実とは異なる「作中作」のようなもう一つの現実や物語を持っていて、そこが逃避する場所、生きるための糧になっているという人は多いんじゃないかなと。だから『うるさいこの音の全部』は多くの人の共感を呼ぶ物語だと思います。小説家の方がそういうふうに、日常においても作中作的な概念を持っているのかはわからないのですが。

高瀬 確かに友達と飲みに行って職場の愚痴などを話すときなどは、相手に伝わるように出来事を物語仕立てで話しています。登場人物やストーリーを整理して、伝わりやすいように演出もしている。違う日にあったことを同じ日にあった話として伝えることなんかよくありますよね。

大森 人にエピソードを話す時って、経験を抽象化して、それをもう一度具体に戻す作業をしているところがあります。嫌なこと、許せないことがあったりした時や、何か失敗をした時なんて特に、かなり改変しているんじゃないかと。それって、本当にあった「嫌さ」を完全に再現することが目的ではなくて、物語にして抽出することが目的のような気がするんです。物語にすることがセラピーになっている。

高瀬 私は誰かと話しているときであっても、小説を書いているときであっても、事実を正確に伝えようという感覚を持ったことがあまりないんです。感情のベクトルだけを伝えたい、というのが正しい感覚かもしれません。出来事を自分で加工せずありのまま話して、共感してもらったり、一緒に怒ってもらったりする方が癒しになりそうなのに不思議ですね。

大森 自分の味方になって欲しい気持ちはあるけれど、共感だけで癒されるわけでもない。他人が自分の心の中を完全に理解することなんてありえない、完全な共感なんて欺瞞だ、と思っているからこそ、自分が作り出した「物語」を受け取ってもらうことが癒しになっているのかもしれません。

大森 この「物語」って、嫌な話や辛かったことをポジティブな物語に語り直す、ということではないんですよね。かといって、その時の感情や出来事を単純に強調しているわけでもない。このベクトルを伸ばすと物語化しやすい、というところを強調している気がします。

というか、嫌な話をいい話にするって、本当は無理なことじゃないですか。そういうアクロバティックな繋げ方って、陰謀論的なものに近い気がするんです。嫌なことは所詮嫌なことに過ぎないから、プラスに転じさせようとすると無理な理論づけが必要になる。その理論に僕は気持ち悪さを感じるので、時として「悪い方向に盛る」のは必然的な気がします。

高瀬 『うるさいこの音の全部』では、長井朝陽と対比になるように、作中作の主人公はとにかく嫌な人物にしたかった。でもありえない話にはしたくなかったから、私自身がなりえた自分の一つのような、現実味のある嫌さを意識して作中作を書いたことを思い出しました。作中でも朝陽が、「自分の中にないものは書けないはずだよね」と誰かに聞かれたら否定はできない、と言っています。

大森 まさに『うるさいこの音の全部』でもう一つ、面白いなと思ったのが作中作と現実の境目でした。

読み始めた時は、作中作と現実が完全に混乱して、現実が崩れるやつだ! と勝手に思っていたんです。『ブラック・スワン』がいい例だと思うんですが、作中作ものって、最終的に作品に飲み込まれて行くことが多いと思うんですよ。でも長井朝陽は、自分が執筆している作品とは距離をおき、現実もどこか空虚な視点で見つめている。現実と小説のラインが融解しないのがすごく面白かったです。

高瀬 それは小説を書いている間の自分の実感でもあるかもしれません。家事をしたり、スーパーに買い物に行ったり、散歩をしていたりしても、頭の容量の3割ぐらいは小説のために稼働し続けているんですよね。安売りのトマトに手を伸ばしたときに、この後小説で出そうかな、と思ったりします。家に帰る頃には忘れてるんですけれど。小説を書いているときには100%「ただの自分」にはなれません。

高瀬 そうやって過ごしているうちに、自分の日常が小説に出てくることもあれば、小説に書いたことが実際に現実で起こったりもします。夫がお風呂に入らなくなる『水たまりで息をする』を書いているときは、お風呂に入る回数が極端に増えたり減ったりしました。今考えたら取材の一環のつもりだったのかもしれませんが。

書いている間の自分と現実を生きている自分は、混ざらないけれどつながり合うような時間があります。うっすらと相互に影響を与え合っていて、その引力がどちらから発信されているかわからないのが面白いなと思って書いていました。

不快な物語が癒しになる

高瀬 「経験を物語化する癒し」という話を大森さんがされましたが、私にとってはまさに、ホラー小説が自分をストレスから救ってくれる物語なんです。嫌なもの、怖いもの、不快になるものって、それを見ている/読んでいるときは辛くても、妙に癒されることがありませんか? ホラーや怪談などの愛好家の方が、わざわざ不快な物語を求めるのは、それが一つの理由ではないかと思っています。

例えば人にたくさん会って心が疲れたとき、繁忙期で仕事が忙しいときなどは帰りに本屋さんに寄ります。それで角川ホラー文庫の棚からタイトルだけをぱっと見て本を買いこんで、お風呂に持ち込んで読むんです。ホラー小説なんて読むこと自体が新たなストレスになるようなものなのに、読むと確かに心が軽くなっていて。

大森 それを聞いて、映画の『ミッドサマー』が公開された時のことを思い出しました。当時SNS上で、「癒されるから何度も見に行った」という人がたくさんいたんですよ。

主人公のダニーと、その恋人のクリスチャンは破局寸前で、その二人とクリスチャンの大学の友人たちが、スウェーデンのとある村を訪れることになる。村では数十年ぶりに夏至祭が開かれるのですが、彼らは次々と村の奇妙な風習に巻き込まれていく。

あの映画って、一般公開されたものより30分くらい長い、約3時間のディレクターズ・カット版があるんです。一般公開版のためにカットされたのが、不思議な村に辿り着くまでの人間関係です。

大森 劇場公開された方のバージョンでは主人公たちはすぐに村に辿り着くんですが、ディレクターズ・カット版を見ると、クリスチャンがすごく嫌なやつだとわかるんですよね。ダニーとの間にあったすれ違いが丁寧に描かれているし、彼が大学の友達とうまく行っていないこともわかる。この丁寧さがあるから、村についてからダニー以外の登場人物たちがどんどん退場していくことがギャグ的に面白くもなっていると思うんです。

そして人間関係を丁寧に掘り下げているからこそ、ラストシーンがダニーにとって今まであった嫌なことの断捨離、お祓いのような効果をもたらすことがよく伝わる。ホラーにおける「何かに呪われる」「何かに攻撃される」行為は、元の自分が刷新されることに近しいと思います。それは登場人物たちだけでなく受け取り手にも、「それを見る前の自分にはもう戻れない」という感覚をもたらしてくれる。ホラーには、物語によって「大袈裟に生まれ変わる」ことによるセラピーの効果があると思います。

高瀬 あの恐ろしい映画を何度も見に行く人がいるという現象そのものが興味深いですね。確かに、ホラーが恐怖を味わうためだけのものだとしたら、何回も見るって非常に不思議なことですよね。繰り返し見たら次に起こることが分かって、怖くなくなってしまうわけですから。その効果を本人が自覚しているかどうかは別として、やはりホラーに触れることで癒されたり解放されたりする感覚があるのでしょうね。

メタ構造のメタ構造

高瀬 大森さんは、フェイクドキュメンタリーというジャンルの番組を制作されているんですよね。昨年11月に開催された『祓除』も本当に面白かったです。これはテレビ東京の60周年感謝祭の公演の一つで、送られてきた呪いのビデオ的な映像を、その場で祓い清めるという「式典」なんですよね。実際にお客さんを入れて行われたイベントで、私は配信で拝見しました。イベントの前後には「事前番組」「事後番組」なるものがあって、こちらはYouTubeでも見ることができます。

高瀬 「事前番組」では祓除がなぜ必要なのか、どんな儀式なのかという説明があります。祓除の式典本編はどこか疑問を残すような形で終わり、「事後番組」ではそのバックヤードが見られるという作りになっている。この事後番組がすごいんです。当日起こった想定外の出来事に対して、大森さんをはじめとした制作陣のみなさんがバタバタと対応している様子がドキュメンタリーのような形で残されているんですよね。

大森 『祓除』も、『うるさいこの音の全部』の作中作ではないですが、フェイクドキュメンタリーの入れ子構造にチャレンジしてみたかったんです。

高瀬 呪われているものがあります、呪いをこれから解きます、そしてこれが呪いを解いてくれる人です——と聞いても、今時それを素直に信じる視聴者の方が少ないと思うんです。そういう「お話」なんだと受け止めて、嘘だとわかっていても面白そうだから乗っかってわくわくしよう、というのが現代の感覚かなと。でもそうやって安全なところから観客として楽しんでいたら、何かおかしなことが起こってしまって、それが自分にも影響してくる。「フィクションです」と言われているのにその前提が疑わしくなってくるところが恐ろしく、面白かったです。

大森 急にレイヤーが一つ増える瞬間が、一番フィクションと現実の境目が見えなくなる時じゃないかと思うんです。『祓除』では、事前番組と本編を通じて、いとうよしぴよさんという「祓除師」が呪いを解く、というメインの物語があります。それで物語が幕を閉じた、と視聴者が思っているところに、実はこれを制作する過程に色々とトラブルがあったということが「事後番組」で明かされる。

「一番外側」だとされているものが提示されると人間って、急にそちらが本当だと思ってしまうところがあるんじゃないか。メタ構造は一つまでだと勝手に思っているといいますか。この構造ってちょっと利用できるなと思ったんです。

大森 これはテレビの文化かもしれないんですが、例えばドッキリの番組などがわかりやすいと思います。実際にドッキリを記録しているVTRがあって、その画面の端にはスタジオ映像なんかを映すワイプがある。その画面においては、スタジオが一番「外側」の安全なところで、「本当」だと思われている。その前提を壊してみたかったんです。

高瀬 事前番組から事後番組まで全て、構成ははじめからみえていたんでしょうか。

大森 事前番組と本編はかなり序盤から全体像が見えていて、大きな変更はありませんでした。でも事後番組は「祓除師」をしてくれた、俳優のいとうよしぴよさんに出会ってから一気に見えてきました。例えば、あの少しとぼけた可愛らしい雰囲気は、よしぴよさんご本人のパーソナリティーを大きく誇張した上であくまで「演技」をしてくださっています。

『祓除』の制作をする中で、フェイクドキュメンタリーというのがそもそも暴力的なコンテンツなのだと感じて、事後番組のストーリーが浮かんできました。暴力性は制作者にもあるし、それを楽しんでいる視聴者にも存在している。その居心地の悪さについて掘り下げてみたいと思いました。

「事後番組」の中では、演出の寺内康太郎さんと僕が、連絡がつかなくなったいとうよしぴよさんの自宅を訪ねて、インタビューするシーンがあります。そこで、よしぴよさんが「自分が責められているような気がする」「自分ばかりが表に出て、槍玉に上がっている。自分は何もしていないのに」とお話をされる。それは制作陣である僕たちへの言葉ですが、視聴者に対しての言葉でもあると思うんです。

高瀬 まさにその部分で、今まで「ホラー」というコンテンツを楽しむぞ、怖がるぞ、と思って見ていたところに、急に現実の痛みが差し挟まれた感覚がありました。

フェイクの中のリアル

大森 みんな結構、「フェイクドキュメンタリー」だから何を言ってもいいだろうと気軽に発言するんですよね。「よしぴよさんが『祓除師』なのは不安だ」とか。その「不安だ」っていう部分は、こちらの枠組みに乗っかっている、フィクショナルな言葉なのかもしれない。でもよしぴよさんがかもしだす雰囲気は御本人の性質を膨らませた「演技」だから、よしぴよさんも傷ついてしまう。

フェイクドキュメンタリーって、物語の大筋はフェイクですけど、役者の演技やスタジオ撮影の全部が全部、作り物じゃないんですよね。現実が剥き出しの部分がある。本当にニッチな世界のことですが、フェイクドキュメンタリーの中ではそういう暴力に関する問題が結構起こっているような気がするんです。

『祓除』を通じて、「リアル」を求めすぎることの暴力性や、そもそもエンターテインメントとは何なのだろうかと考え直しました。最近のお笑いの世界では、お笑いを作るところの裏側や、そこで芸人さんが語る「本音」みたいなものに大きな価値が見出されているように思うのですが、それって結構怖いことだと感じます。「裏」「本音」を見せることは芸人さんの本業ではなかったはずなのに、今や売れるための重要なファクターになっている。M—1も、バックステージにカメラが密着する「アナザーストーリー」に大きな注目が集まる。それはフェイクドキュメンタリーの暴力性と相互関係にあることだと思います。

「本音を見せてしまう」という企みは確かにめちゃくちゃウケているんですが、その結果、我々はメタ構造の「一番外側」でしか楽しめなくなっているような気がしています。自分も含めてですが、どうして人はこんなにも「本音」として表出された言葉に惹かれてしまうんでしょうね。

高瀬 誰かに伝わることが前提の場で、そもそも完全な本音が出てくるわけはないですよね。対談やインタビューでお話をしているとき、思っていることを言ってはいるんですが、他者にわかりやすい形に整えたりはしていて、本音100%というわけでは絶対にない。もちろん嘘ではなくて、それは友達によって見せる顔が違う、ということと同じだと思います。

大森 色々なペルソナがある中で、その一番「外側」のレイヤーだけが強くなってしまっている気がします。ゴールデンの番組の裏側を話すラジオ番組がある一方で、今や「ラジオで『本音』ばかり話すのってなんか気持ち悪いよね」とトークをする流れも見受けられるんですよ。それがやっぱり面白いし、実際にウケているんですが、ますます「外側」のレイヤーに我々が向かっているということでもある。

高瀬 そもそも、大森さんの考える「フェイクドキュメンタリー」の面白さはどういうところにあるんでしょうか。

大森 フェイクドキュメンタリーって、日常と地続きなところが面白いんです。だからこそ、自分の価値観が変えられてしまったり、自分の内面に入ってきたりする。映像に限らず、僕は受け手とコンテンツの境目が曖昧になる瞬間が一番面白いと思っています。

僕としては、「フィクション」としてのフェイクドキュメンタリーに強く魅力を感じているんです。あくまで偽物だ、フェイクだ、と宣言して作られたものに、「なぜか」人間は本物性を感じてしまう、というのが面白い。

でも一方で、とにかく本物らしいほど面白い、素晴らしい、と思っている方もいるんですね。これが、フェイクドキュメンタリーや「本音」を重要視する文化の暴力性と繋がるところだと思うんです。やはり制作する側として、その暴力性には常に意識的でありたいと思っています。

高瀬 私も「本物っぽい」ところを面白がって楽しんできたような気がして耳が痛いです。大森さんのおっしゃる、「フェイク性」を前提として楽しめるフェイクドキュメンタリーってどんなものがあるのでしょうか。

大森 先ほどから話に出ている、『祓除』に演出として携わっていただいた寺内康太郎さんの「フェイクドキュメンタリー『Q』」がとても面白いのでぜひ。YouTubeで見られます。

大森 この動画の革新的なところって、そのタイトルなんです。タイトルで「フェイク」と銘打つなんて、番組を「本物」らしく見せたい勢力からしたら絶対にありえないことじゃないですか。でも、フェイクとわかっているのに現実との境目が揺らぐ瞬間が確かにあって、やっぱりそこが不気味で。

高瀬 私の小説は、もちろん「フィクション」ですし、読者の方は当然それを理解して読み始めてくださっていると思うんです。でも、読者の方の感想をエゴサーチすると、「嫌な気持ちになった」「ざわざわした」「自分の中の悪い感情を見た」みたいなご感想を見ることが多くて。読者の方が、フィクションをフィクションとして受け止めながらも、現実と繋げて考えたり、感じたりしてくださるのは本当にありがたい。でもその結果が、「負の感情」であることが私の作品の場合は多いんですね。私も大森さんも、フィクションを通じて人間の負の感情にアプローチしているわけで、それらが持つ危険性は認識していないといけないと思いました。

ワクチンとしての物語

大森 危険性や暴力性の話ばかりしてしまいましたが、でもフィクションには、やっぱりワクチン的な作用もあると思います。

僕自身も常に、陰謀論のような物語に飲み込まれないようにしたい、何かを強く恨むとか、ネガティブな感情に引きずられないようにしたいと思っているんですが、物語によって嫌な感情が揺さぶられている方が、そうならない気がするんです。

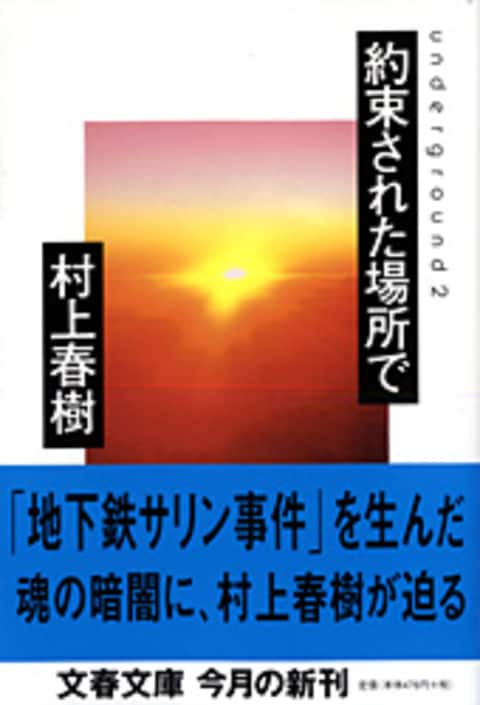

村上春樹さんが地下鉄サリン事件の被害者や関係者の方にインタビューをした『アンダーグラウンド』の続編に、『約束された場所で underground 2』という本があります。これは、オウム真理教の信者や、元信者の方に対して取材をしたものなんですね。

その本について後に書かれたエッセイで村上さんもおっしゃっていたのが、インタビュイーたちがとにかく物語に触れていないということでした。それって何か示唆的なところがありますよね。ホラーしかり、高瀬さんの作品しかり、物語を読むことで自分の嫌な気持ちや不安な気持ちと接触する機会がある人の方が、悪しき物語に飲み込まれづらいのではないかと感じます。そういう上質な物語に触れていると、陰謀論って、物語としてそもそも陳腐なことが多いですし。

高瀬 即効性はないけれど、昔読んだ作品、去年読んだあの作品が、今の自分を助けてくれているという感覚はずっとあります。それが何年も積み重なっているからこそ、自分が小説を好きで、小説を書いているんだと思うんです。助けてもらうという目的のために読んでいるわけでは決してないけれど、小説に結果として助けられているということは確かにありますね。

大森 物語って、多くの場合、人が「一線を越えた」先を描いているんですよね。例えば人を憎んだとして、現実には相手を殺すまでに大きなハードルがあるけれど、物語の中ではそこまでたどり着いてしまったところが描かれる。それを読む時にはやはり、自分が一線を越える姿を想像してしまう。それってかなり最悪な気持ちになるじゃないですか。でも、だからこそ自分に耐性ができると思うんです。

先ほど話に出た、『ミッドサマー』のアリ・アスター監督の卒業制作も凄まじいんです。「ジョンソン家の奇妙な出来事(The Strange Thing About the Johnsons)」という作品なんですが、息子が自分の写真で自慰行為をしているのを父親が見つけてしまうんです。そういうものを見るとフィクションではあるけど、一度自分の中に嫌な気持ちが落とし込まれる。性的な暴力は想像もしないかたちで生まれうるということに向き合うことになる。

高瀬 私は自分が傷つくだろうという小説や映画を、自ら進んで追い求めているところがあるなとお話を伺って感じました。でもそれは、傷つくような物語が自分に必要だって、どこか直感でわかっているからだと思うんです。比喩ではなく、本当に心がぐちゃぐちゃになりながらそういう小説を読みます。読んでいる間も、読み終わった後も深く傷ついて、もう読む前の自分には戻れなくなる。でもその傷があることで、自分は現実では傷つけたり、傷つけられたりしない、あるいは受け身が取れているような感覚があります。

大森 高瀬さんの作品にはそこまで過激な暴力が出てくるわけではないけれど、些細な暴力がすごく細やかに描かれているがゆえに心に刺さるんですよね。些細だからこそ、本当にやりかねないような、あるいはやったことがあるような意地悪が描かれている。『おいしいごはんが食べられますように』なんてまさにそうですよね。

あるいは、今村夏子さんの作品における、どこか認知が歪んでいる主人公にも同じような感覚を覚えます。歪んでいるなと思いながら読み進めているうちに、その歪んだ世界の中に自分を見出してしまう瞬間があって、そこで一番傷を負う。僕もだからこそ、そういう小説を好んで読んでいるのだと思います。

(1月15日、文藝春秋にて収録)

対談後記

高瀬隼子さま

先日はありがとうございました。高瀬さんの作品を愛読していた身として色々お話しできたのは大変幸福な時間でした。特に作中作という概念については、対談のあともよく考えます。「書いている間の自分と現実を生きている自分は、混ざらないけれどつながり合うような時間がある」

なんとなく救われた気持ちになりました。創作(なんとなくこの言葉を使うのは気恥ずかしいですが)をしている上で、袋小路に入り、停滞し、生活に質感を持てないことがあります。ただ、今回の対談でそれで良いのだと肯定された気持ちになりました。混ざらず、ただ一方でつながりながら、なんとかバランスをとっていこうと思います。健康に制作することが一番だと思うので。

大森時生

大森時生さま

先日の対談のあと、大森さんの作品を全て見返しました。対談記事の中では『祓除』にフォーカスされて話が纏められていましたが、わたしは『SIX HACK』も『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』も『このテープもってないですか?』も『滑稽』も大好きなので、どうかそれを忘れないでいてほしいです。きちんと伝わっていると良いのですが。

わたしたちには「視聴者や読者を不安にさせたい」と考える時間があります。パソコンや資料に向かって頭を抱え、「どうしたらもっと、たくさん、不安にさせられるだろう?」と真面目に真剣に検討する、その光景自体が怪しくておかしいと笑ってしまいました(誌面上ではカットされていますね)が、そのことをなぜか何度も思い出し、あたたかい気持ちになります。

対談の際は、日差しがまぶしくないように席を替わってくださるなど、細やかなお気遣いをいただきありがとうございました。おかげさまで心を開いてお話しすることができました。

高瀬隼子