出版社を退職し、海を眺め一見穏やかに生きる老境の男。彼には近親相姦、羞恥プレイ、乱交、SM……人にけして言えぬ「性」遍歴があった――。

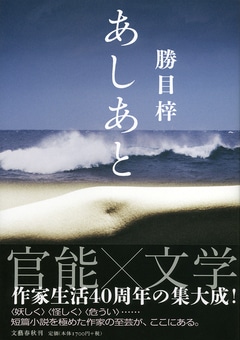

純文学から転向し、セックス&バイオレンス小説で一世を風靡、80を過ぎてからも『あしあと』など評価の高い作品を送り出してきた著者の最新作は、自らの原点「官能」を掘り下げる久しぶりの書き下ろしだ。

「『あしあと』で、小説はやり遂げた感じが自分にはあったのだけど編集者から『次は書き下ろし』と言われて、半年近く考えました。外から題材を見つけられないわたしは、自分の中から探すほかない。だから、それまで向き合ってきた『性』をテーマに、異常性癖をめぐる男性の一代記を書くことになりました」

戦争で夫を亡くした母は、女手一つで誠一郎を育てたが、息子の性の目覚めとともに、母子は一線を越えてしまう。そのことが、深い心の傷となったまま成長した誠一郎は、外では快活にふるまいつつも、母と性交した自らを罰するべく、女性を遠ざけるようになっていた。しかし、大学生の時に経験した男性の後輩とのセックスをきっかけに、彼の倒錯のオデッセイが始まる。

だが、自らを戒め、つつましやかに暮らす主人公が“異端者”として生きる様は“放蕩”よりむしろ“求道”という言葉が似合う。読み進めるうちに、見るも不快なはずの行為が、やがて清々しさすら感じられていく。

「テーマゆえの悩みとして、性癖が過激になればなるほど、読者がひいてしまうのは避けたかった。そのため物語の前半は、物語の背骨を作るため、母の日記を通しての心象描写がありますが、後半の誠一郎の行為そのものは、あえて突き放したような描写にすることで、対象との距離を設けて、嫌悪感を抱かせないよう意識しました」

原点の「性」に戻った背景には、今の小説を取り巻く状況への危機感もあったという。

「性という人生とは不可分の“やっかい”なものが、小説としてあまり描かれなくなる状況に一抹の寂しさを感じ、あえて、後ろ暗いものを書いてみました。健全で健康ないわば“動脈”のような小説が存在する一方で、プライベートなこと、人には言わないこと、それらを書いた“静脈”のような小説もある。どちらか一方だけでは、成立しないと思うんです。でも、最近は、どうもそうではない気がしていて、そんな風潮に一石を投じられたら」

本来の「小説」とは何か。それは、個人を描くことだと、改めて思い知らされる「官能小説」の傑作だ。