山田風太郎は、『甲賀忍法帖』をはじめとする忍法帖シリーズで一世を風靡したが、後年出版された戦時中から戦後にかけての日記も、記録文学として高い評価を受けた。昭和二十年(一九四五年)、医学生だった当時、東京大空襲があった三月十日は、こう書かれている。

〈焦げた手拭いを頬かむりした中年の女が二人、ぼんやりと路傍に腰を下ろしていた。風が吹いて、しょんぼりした二人に、白い砂塵を吐きかけた。そのとき、女の一人がふと蒼空を仰いで「ねえ……また、きっといいこともあるよ。……」

と、呟いたのが聞えた。

自分の心をその一瞬、電流のようなものが流れ過ぎた。数十年の生活を一夜に失った女ではあるまいか。子供でさえ炎に落して来た女ではあるまいか。あの地獄のような阿鼻叫喚を十二時間前に聞いた女ではあるまいか。

それでも彼女は生きている。また、きっと、いいことがあると、もう信じようとしている。人間は生きてゆく。命の絶えるまで、望みの灯を見つめている。……この細ぼそとした女の声は、人間なるものの「人間の讃歌」であった〉(『戦中派不戦日記』より)

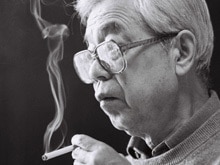

傍観者の冷静な眼が今も人の心をゆさぶり続けている。写真は平成七年(一九九五年)撮影。