最初に「かわいい」という言葉を覚えたころは、動物や赤ちゃんなどの典型的なかわいらしさに対してのみ使われていた気がするが、いつの間にか、若い女性、それほど若くない女性、衣服や鞄、乗り物、建物、ドジな人、おじさん、おじいさん、お化けの類まで、「かわいい」と言われるようになった。そんな、様々な場面で様々な状況の人を様々に救う「かわいい」という言葉は、もともと「かわいそう」という意味で使われていたという。不憫で、気の毒で、哀れで、「顔映(かおは)ゆし」、つまり目映くて顔を見ていられないほどだ、ということだったそうだ。

その「かわいい」に「そう」をつけて推量の形にしたのが「かわいそう」ということになるのだが、意味的には「哀れで、不憫で、気の毒」等々の、「かわいい」の語源の意味の方を引き継いでいる。とはいえ「かわいい」の言葉を秘める「かわいそう」という言葉には、現代の多様な「かわいい」の意味も含まれている気がする。

外見的には「かわいい」わけではないおじさんも、どこか弱い部分を見せて、それが愛嬌につながれば「かわいい」を引きだせるように、どこか自分よりも弱い部分、かばってあげたくなる部分が見つかったとき、「かわいそう」も生まれているように思う。

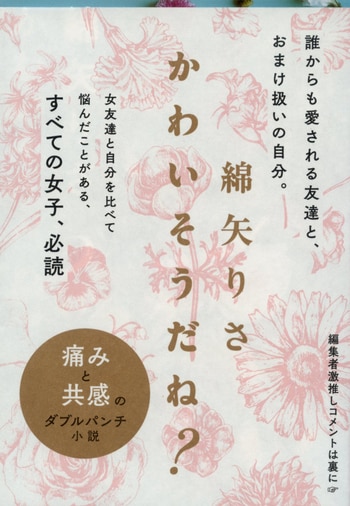

表題作の『かわいそうだね?』は、そんな現代の「かわいそう」に迫る、実に絶妙な小説である。

物語は、彼氏の隆大が主人公の樹理恵に、昔の彼女であるアキヨを自分の家に居候させることを赦してほしいと願い出ることから始まる。恋人がいるのに、元恋人を自分の家にいさせてあげる、という言語道断の行動を取らせる理由はたった一つ、「かわいそうだから」。もちろん正規の彼女である樹理恵は、そんなことは嫌だと抵抗するが、「かわいそう」という温情でなされていることに対する非難は、非難している側の人間性を試されるような気がして、結局強く押しきることができず、寝室を必ず分ける、などの条件の元、受け入れてしまうのである。

とはいえやはり変ではないか、と後輩や英会話の先生に相談したり、隆大とアキヨが住む部屋を、隆大がいない間に急襲したり、する。しかし、事態は解決しない。隆大が一貫して「かわいそう」と守る、一見弱々しいアキヨの、思惑があるのかないのかわからない、はかなげに見えて実は大胆な態度で、流れはだんだんアキヨの手になる方へと進んでいくのである。

デパートの有能な販売員である樹理恵が初めてアキヨに出会うシーンでは、次のように描かれている。

彼女は満面の笑みで、私の手をにぎった。やわらかい感触だった。彼女はうすいピンク色のブラウスに、濃いベージュの裾(すそ)が広がったスカートを穿(は)き、ひもの切れそうなミュールを素足にひっかけていた。三十歳にしてはだいぶチープな身なりだった。長い薄茶の髪は根元が黒く、毛先が傷んでいるのかスカート同様に裾が広がり、化粧は薄く、しゃべり方は舌ったらず。

いい年をして、なんだか頼りない感じの女性像が、ものすごくリアルである。毛先がスカート同様に裾が広がる、という細かさには笑ってしまったが、哀愁もただよう。ここには描かれていない、顔の造作や肌の質感まで伝わってくる気がする。その上で「でもこういう女の人のほうが、勤め先のブランドの洋服を着て営業用のフルメイクをしている私よりも、隙がありそうでモテるんだろうな」と鋭く分析している。

さらに、服装だけでなくその時のアキヨの行動も、樹理恵は細かく見ている。

彼女はイチゴのミルフィーユを頼んだものの、いたずらにフォークでつついてパイ生地をばらばらにして、上に載っていたイチゴも皿の外に転げた。でも特に気にせずに、またイチゴを、親指と人差し指を使って、ミルフィーユのクリームのなかにめりこませた。

私はミルフィーユを多分二回くらいしか人前で食べたことがない。ものすごく食べ辛くて、どうしてもこういう食べ方になってしまうのだ。これもリアルだなあ、と感心しつつ、ポイントは「でも特に気にせずに」の部分である。初対面の樹理恵がいる前で、ミルフィーユがばらばらになって、他の人の食欲減退を招いたかもしれないのに平気そうにしている、というそのメンタリティーが伝わることが重要なのである。

読者は、洋服の着方とケーキの食べ方の二点で、アキヨという人物の特徴をがっちりと掴むことができる。弱々しくてだらしない、一見かわいい年上のモンスターの登場として、容赦なく、かつ過不足のない紹介がなされたのである。

ここには、樹理恵の、アキヨに対する根本的な侮蔑の意識があるわけなのだが、この人を恋人の家から追い出したいと考えるとき、『火垂るの墓』を思い浮かべるシーンで、意識が揺らぐ。親を失って居候として家に入ってきた兄妹に、その家のおばさんが冷淡な態度で接する姿と自分が重なってしまうのである。「あのおばさんを恐がっていた小学生女子が、時を経て成長し、おばさんそのものになるなんて」と。

私は『火垂るの墓』は、大人になってから見たが、やはり恐いなあ、酷いなあ、と思った。と同時に、まあその当時の状況なら、このおばさんが特別冷酷な人間というよりも、こんなふうになってしまうというのが現実なのだろう、とも思った。人の性格は、時代状況によって作られる部分も大きいのだ。

ということに改めて気づかされて、はて、今の時代状況が形作っている性格ってなんだろう、と考えた。

日本という国が経済成長を続ける時代は終わり、多くの人々は、低賃金で過酷な労働を強いられている。一方で、衣食住や映画やゲームなどの娯楽文化は、昭和の時代からは考えられないほど洗練され、多様化している。六本木や表参道、銀座などの新しいビルは、毎日万博でも開催されているかのようにきらきらと耀いている。お金がなくて苦しいと言いつつ、携帯電話などのハイテク電子機器を鮮やかに使いこなす若者がいる。

最近は、その機械を使い慣れたころにはすっかり旧式になってしまう、電子機器類の回転の早さに取り残されそうになる。低賃金で長時間働かされてお金も時間もないのに、いろいろな品物を新しく購買することを常に促進される。矛盾ばかりの世の中で、どういう品物をどう使うか、どんな店を選び、どんな言葉を発するか等の微細な選択に人間のセンスを問われ、それが人間の階級に繋がるという、目に見えないカースト制度が、今、あるらしい。

人生を上の世代や社会によって決めつけられることの多かった一昔前の女性と違って、今は目に見えない法則を自分の勘で選び取っていかなければならない。なかなか大変な時代である。この小説の状況で言えば、男女の間に潔癖さを求められた時代ならば、他の女と一緒に住む男とは一緒になれないのは明白なのだが、男女の関係性が自由になった今、新しい時代の、新しい関係なのだから柔軟に対応しなければならないのではないか? という戸惑いによって生じた悩みなのだ。

自らの能力で選び取った衣服を纏い、有能で強い女を演じ続けた樹理恵が、ある日それまでまとっていた、人に見せるための自分をかなぐり捨てるラストシーンは、とても痛快である。隆大が嫌いだと言ったために封印していた関西弁が放たれる。若い女性が思いのたけをこめて放つ関西弁は、勢いがあってかっこよく、とっても可笑しい。

状況的には男女の三角関係の深刻さがつきまとうはずなのだが、この場面が最後の風穴となり、全体が喜劇として気持ちよく読める。東日本大震災が起る前に書かれたという冒頭の、妄想の地震のシーンも迫力があり、心奪われたことの一つである。

美人で誰からも愛され、一目置かれる亜美ちゃんの親友さかきちゃんの目線で描かれる、奇妙で力強い女同士の友情物語である。

これを読んだとき、私は、そうか、そういうことだったのか、と思わず声を上げそうになった。

とってもきれいで性格もよい、かわいい人が、どうして、なぜ、この人と結婚されるのでしょうか? と思ってしまったことが何度もあったからである。そしてそのことを、どうしてだろう、と折節に考え、私がかわいいなあ、と密かに思っていた女性が、おやおや? と思う人と結びつくたびに、やはりそうきたか……と、謎が解けないままにその事例を遠くで受け入れることしかできないでいた。その謎が、解き明かされたのだ。

亜美ちゃんとさかきちゃんが高校生のころから描かれているので、前述の、形なきカースト制度の実体が、彼女たちの立ち位置から体感できる。

こちらの読みどころは、随所に出てくる亜美ちゃんの美人ぶりの描写だろうか。

横顔の美しい子で、高めの鼻梁(びりょう)も、ゆったり微笑(ほほえ)む唇も、彫刻すればどこかの外国のコインになりそうな精巧な仕上がり。特に顎から首までは、すがすがしく清廉(せいれん)、少年のように引き締まった完璧なラインを描く。そのラインは細い喉から華奢(きゃしゃ)な鎖骨の浮くデコルテまで続き、胸に行き当たると、とたんにどこか懐かしい丸みをおびた、まろやかな線に生まれ変わる。

読みながらうっとりしてしまう。身分制度が完全になくなった現代人が、容姿の優劣で新たな身分制度を作りたがるというのは、どういうことなんだろう、と思うが、ある種本能的なことなのかもしれない。

いずれにしても綿矢りさの小説は、今という時代の新しい発見に充ちている。