『藝人春秋』を読み終えてからひと月余りが経過したが、僕の中の混沌は大きくなるばかりだった。

水道橋博士が十年にわたって手を加えてきた、怪人十六人の伝記。顔ぶれは博士の同級生である甲本ヒロトから、ホリエモンや苫米地英人といったトリックスター、師匠のビートたけしまで幅広い。どれもが博士のアンテナに引っ掛かった、稀代のフリークスだ。『男の星座』シリーズで文章には定評のある博士だが、本作も理屈抜きに楽しめた。

しかし僕には思うところがあった。「面白い」のひとことで片付けていいものか。『藝人春秋』は、底が丸見えの底なし沼に深々と手を差し込んだ著者による、泣き笑いに満ちた慟哭集だが、それだけではないはずだ。

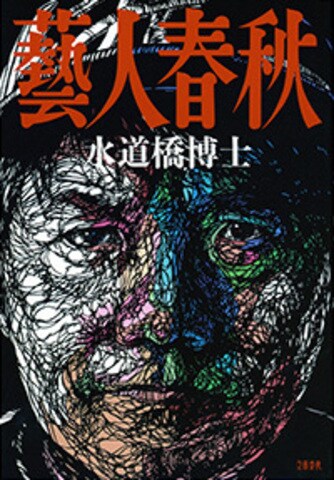

あるとき、表紙にあった男の透徹した眼差しに、ようやく気付いた。水道橋博士は、僕自身だったのだと。

私事で恐縮だが先日、『ルック・バック・イン・アンガー』という本を上梓した。僕が出版業界で出会ってきた人たちの物語だ。

二十三歳のとき、コアマガジンというエロ本伏魔殿に飛び込んだ。そこは天才異才奇才の集まりで、否が応でも自分が凡人だと気付かされた。それでも編集者として十三年間を過ごし、いくつかの幸運な出会いと何かの間違いによって、僕は今、作家を名乗っている(いちばん才能のなかった男が!)。

水道橋博士も二十三歳のとき、ビートたけしに弟子入りした。生まれたときからずっと自信が持てず、タナトフォビア(死恐怖症)に苛まれてきた氏は魑魅魍魎の跋扈する芸能界で、「どうやっても王になれない」と、絶望の地点から歩き始めるしかなかった。そして世界をその手に獲得できる唯一の方法は、自らの藝を磨きつつ、一流の語り部になることだと知り、今の博士がいるのだと思う。

二〇一二年冬、わずか一週間違いで水道橋博士と樋口毅宏の「報告文学」が出たのは偶然ではない。運命なんだと勝手に思っている。