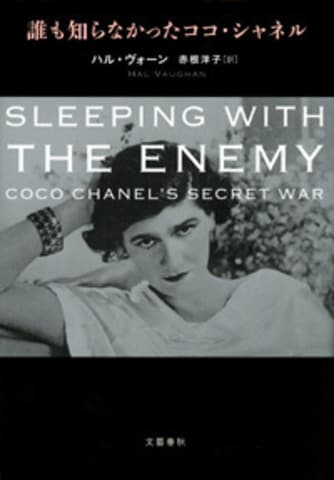

数年前、映画「シャネル&ストラヴィンスキー」を見た。そこに描かれた美しくリッチなココ・シャネルは、ストラヴィンスキーのパトロンであり誘惑者だった。貧しい生い立ちながらビジネスでも成功し、多くの恋をしたシャネルは、様々に脚色されて舞台や映画や本の中でとりあげられてきた。シャネルが、洗練されたセンスを持ち、そのスタイルのにじむ名言を多く残した、知的な女性として描かれてきたとすると、本書はそうしたプラスイメージのシャネル像に修正を迫る。自らアメリカの秘密情報活動に関わり、その後ジャーナリストへ転身した著者は、機密文書を読み解き、シャネルがナチスのスパイ活動に従事したことを明らかにした。戦後長いことフランス史においては、ドイツに対するレジスタンスばかりが語られ神話化されてきた。対独協力期についても歴史研究が進みつつあるが、そのブランドが世界中に知られたフランス人、シャネルの対独協力を明示した本書のインパクトは大きい。

ナチスへのスパイ協力だけで十分にセンセーショナルだが、追い打ちをかけるように、シャネルはユダヤ人の財産を否定するナチスの法律を利用しようとする。ヒット商品である香水シャネルNo.5の製造販売権を売却していたユダヤ人のヴェルテメール兄弟からその権利を奪おうとしたのである。ここに描かれているのはエレガントなイメージとは程遠い、一人の貪欲な反ユダヤ主義者だ。シャネルは修道院時代に反ユダヤ主義を培ったとされるが、これは当然シャネル一人の問題ではない。フランスからも多くのユダヤ人が強制収容所へと送られたが、多くのフランス人はそのことに無関心であったという。占領国ドイツの反ユダヤキャンペーンの効果もあっただろうが、一朝一夕で生まれたものでもないだろう。フランスひいてはヨーロッパに染み付く反ユダヤ主義について考えさせられる。

ラストのルベルディの詩が温かい。シャネルの恋人だったこの詩人は、レジスタンスの闘士となった。対独協力者であったシャネルとは反対の道を歩んだルベルディはそれでも戦後、シャネルを赦した。ビジネスパートナーでありながらシャネルに裏切られかけたヴェルテメール兄弟も、彼女の戦後の経済的な危機の際、救いの手を差し伸べている。こうした彼女を取り巻くダイナミックな人間模様を網羅し描写しているのも本書の読みどころだ。そしてそれこそが、成功と華やかさの一方で、負の足跡をのこして生きた女性シャネルの、抗いがたい魅力を伝えている。