「絵を見て、涙が止まらなくなったんです。彼女の略歴は知っていましたけれど、それとは関係なく、ただただ絵の迫力に圧倒されました」

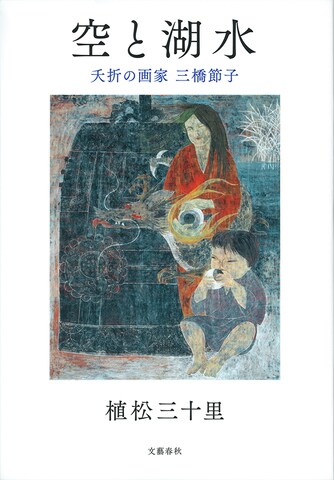

三十五歳で夭折した伝説の日本画家・三橋節子(みつはしせつこ)。利き腕の右腕を切断後、短い活動期間に次々と大作を発表。その独自の画風は、哲学者の梅原猛ら多くの人を驚嘆させてきた。

今回、三橋節子についての初の評伝小説となる本書を上梓(じょうし)した植松三十里さんもそのひとり。大津の三橋節子美術館で実際の絵を見た直後、夫の画家・鈴木靖将さんに彼女の生涯を小説にしたい、と申し入れた。

「これまでドラマ化など、すべてフィクションは断ってこられたそうなのですが、どうしても書きたくて……。出版についての話は、作品を書き上げて、鈴木さんにご納得いただいてからにします、と。ただ、作中の主人公は、あくまで私の三橋節子像で、本人と違う、と言われようと、そこは妥協したくなかった」

そして、植松さんは大津の鈴木氏宅に通い詰め、取材を重ねた。

「彼女は、とにかく寡黙な人でした。ですから、こんなことは言っていない、と言われたことも(笑)」

結婚、出産、画業が評価されはじめた、まさに絶頂の時に下された鎖骨腫瘍の診断。絶望からの再出発は、夫婦の固い絆なくしてありえなかった。そして、もうひとつ──。

「執念です。彼女を担当された療法士の方によれば、利き腕切断後、三ヶ月で作品を完成させるなんてありえない。しかし、現実にその過程をみてしまった以上、自分のリハビリ観を変えざるをえなかった、と」

亡くなるまでの二年、三橋節子は左手の絵筆を手離さなかった。近江の説話に想をえた晩年の作品群からは、鬼気迫る思いが伝わってくる。

「誰もが耐えられない苛酷な状況ですよね。でも、彼女だけが強靱だった、とは思わない。作中では、彼女が感じていたはずの絶望、弱さも書いたつもりです」

伴侶との出逢いのときめき、二人の子への愛情、琵琶湖疏水を前にしての絶望……、植松さんの筆は、その心象風景を浮き彫りにしていく。

「これまで書いてきた歴史小説とは趣が違います。あてもなく、憑(つ)かれたように執筆していたので、いったい誰が書いたの? というのが、今の正直な感想ですね(笑)。

この作品をきっかけにして、今年生誕八十年を迎えた三橋節子の絵に、一人でも多くの方が興味を持ってくれれば、と願っています」

うえまつみどり 静岡市出身。東京女子大卒。二〇〇三年『桑港にて』で歴史文学賞受賞。〇九年『群青』で新田次郎文学賞、『彫残二人』で中山義秀文学賞を受賞。