かつて、一九九三年秋、いわゆるニュージャーナリズムを代表するハンター・トンプソンのコラム集が翻訳された時、ある月刊誌の書評欄で私はやはりニュージャーナリズムのトム・ウルフと比較しながら、こう書いた。

俗語だらけの特異な文章という点ではトム・ウルフとも共通するが、ウルフとトンプソンの最大の違いは、ともに口語的な言い廻しを多用しながら、ウルフはどこかスタイルを、気のきいた一言をきめようとするのに、トンプソンは、そんな言葉の着地スタイルなどおかまいなしに、言葉が次の言葉を引き出していくのをそのまま書き綴る点にある。

続けて私はこう書いている(引用符は原文)。

日本の書き手では比べる相手もいないが、あえて言えば、“冴えていた時の”野坂昭如に似ている。

少々(いやかなり?)失礼な言葉だが、“冴えていた時の”野坂昭如はそれほど凄かったのだ。

高校生の私は『週刊朝日』に連載されていた野坂さんのコラムを愛読していたし、少し遅れて(たしか私が大学に入った頃)『週刊文春』で連載が始まったコラムも愛読した。『週刊文春』が花形雑誌であることは今も変らないが、かつての『週刊朝日』は、今と違って、国民的週刊誌とも言える檜舞台だった。

その二誌で毎週毎週クオリティーの高い連載を続けていたことは本当に凄いことだ(同じくらいクオリティーの高いダブル連載を行なっていた人を私はナンシー関しか知らない)。

そのクオリティーをずっと維持するのは不可能だ。

だから一九九三年秋頃には……。

これは私だけの見解ではない。

『週刊文春』に連載されたコラムをまとめた単行本の最終巻は『ニホンを挑発する』(文藝春秋一九九六年)だ。一九九三年十月七日号から一九九五年九月十四日号までのものが収録されている。

しかし例えば、一九九三年十一月四日号の回の次が一九九四年一月六日号の回なのだ。つまりその間の回は野坂さんあるいは編集者の判断ではぶかれているのだ。

読んだり読まなかったりしている内に、いつの間にか、『週刊文春』から野坂さんの連載は消えていた。

そして野坂さんは仕事の中心を文筆からテレビや講演に移し、しゃべりの人となっていった。

文筆家野坂昭如が復活したのは二〇〇二年春、『文壇』によってだった。

つまり私の理解では野坂さんは二十世紀末にスランプがあったのち、二十一世紀になって復活、さていよいよ新たなピークがやって来ようとする時(その頃の野坂さんの張り切り具合を私は目の当りにしている)、病に倒れられてしまったのだ。

ところで私は『週刊文春』一九九六年八月二十九日号から「文庫本を狙え!」という連載を始めた。

その私の新連載号から『週刊文春』をずっと取っておいた。

しかし二十年分たまるとかなりの量になる。

そこで思い切って、今年(二〇一六年)の初め、それを処分することにした。

つまり、毎号の目次と面白そうな記事を破いてファイルして行ったのだ。仕事の合い間をぬってその作業を続けたのだが、ひと月近くかかってしまった。けれどそういう手作業を行なっていったことで発見があった。

その最大の発見が野坂昭如についてだった。

先に私は野坂さんの連載がいつの間にか消えたと述べたが、その日にち(何年何月何日号)を特定出来たのだ。

『週刊文春』一九九九年四月十五日号の最終頁(グラビア頁の手前)の「編集長から」にこうある。

野坂昭如氏「もういくつねると」は筆者の都合により休載します。

翌四月二十二日号の同じ欄にこうある。

野坂昭如氏「もういくつねると」は当分の間、休載します。

そしてその次の号から完全にフェイドアウトして行くのだ。つまり野坂さんの連載「もういくつねると」の最終回は一九九九年四月八日号に載ったのだ。

この連載は一冊分たまると文藝春秋から単行本化された。しかしそれは、先に名前を挙げた『ニホンを挑発する』までだ。調べるとその最終回が載ったのは一九九五年九月十四日号。

つまりそれからおよそ三年半分が単行本化されていないのだ。一年約五十回として百八十本ほどだ。

それも仕方なかったのだろうと思って、私の手元にある分(一九九六年夏以降の回)を読破して行って驚いた。

実は野坂昭如は、私をはじめとする多くの人たちが思っていたのとは異なって、衰えていなかったのだ。

野坂昭如の時評的コラムの読者なら知っているように、同じことを繰り返し繰り返し述べる。大きな出来事があった時の分析も一つのパターンがある。

それが野坂さんの持ち味で、読者はその味を愛していたのだが、一方でまた読者は残酷なものだから、時にその味に飽きてしまう(少なくとも私はそうだった)。

ところがそれから二十年もの時が経つと、リアルタイムの時に気がつかなかった熟成にうっとりしてしまう。

読破し終えた私が思ったのは、もったいない、ということだ。

これらの時評的コラムが単行本化されることなく、雑誌初出のままで埋れているとは。

もちろん三巻本の単行本で出すことは今の出版状況の中では難しいだろう。

しかし、こういうやり方はないだろうか。

つまり、その中から一冊分の分量をピックアップし、文庫オリジナルという形で出すのだ。編集小僧いや編集中年である私の血が騒ぎ出した。

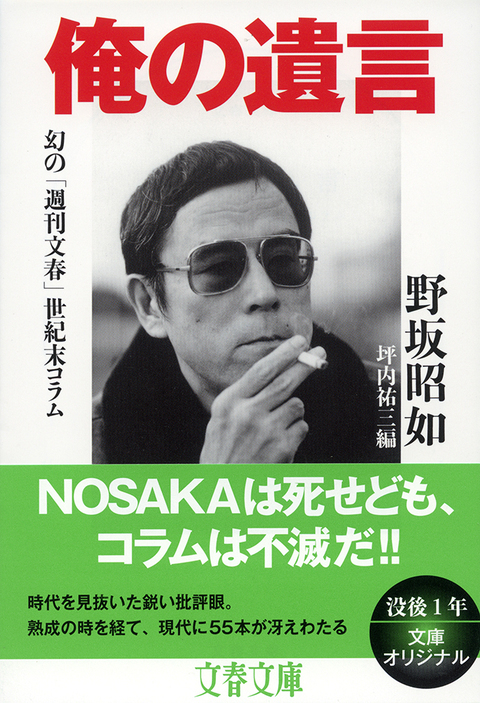

そうして組まれたのがこの一冊だ。

実はこれは記念すべき一冊でもある。

先にも述べたように野坂昭如が『週刊文春』に連載したコラムは次々と単行本化された。

しかしそれらの本は一冊も文庫化されていないのだ。

『マリリン・モンロー・ノー・リターン』や『エロトピア』や『錬姦作法』や『新宿海溝』や『オペレーション・ノア』や『東京十二契』など野坂昭如の作品は十冊以上文春文庫に入っている。

しかしコラム集は一冊も文春文庫化されていなかったのだ。だからこれは記念すべき一冊なのだ。

それでは内容に触れることにしよう。

十年ひと昔と言うが、二十年ならふた昔だ。

しかし野坂昭如の語ることは少しも古びない。相い変らず現代的だ(現代的過ぎて恐ろしいぐらいである)。

一九九六年二月司馬遼太郎が亡くなった。その前年には阪神淡路大震災があり、オウム関連の出来事が世間を騒がせた。そのことをふまえて野坂昭如はこう述べている。

司馬遼太郎氏は、日本が崩壊すると、心配なさっていらしたと伺うが、ぼくは崩壊というような、激しい変動じゃなく、立ち腐れを思う。地震以後、いろんな事件が起って、その根に共通するのは、(中略)無責任の仕組だという。

その「無責任の仕組」は二十年後の今もまったく変らないし、今引いた部分の数行後にこうある。「沖縄については、戦時中と同じで無視」。

原子力発電の危険性も繰り返し語られる。例えば「このまま原発計画を進めれば日本は江戸時代に逆戻り」(一九九七年三月十三日号)の中の文章を幾つか引いてみよう。「使用済みは日々増える、原発はまた、このゴミの保管所でもある」。「今のまま推移すれば、二〇〇五年に、長崎型一万発分を保有する計算」。「わが国の電気は縦横に活断層の走る核の地盤の上に成立している」。「いわゆる先進国が、原発から手を引きつつある中で、日本だけ足下を確かめず暴走」。

そして一九九八年十二月二十四日号の「国民よ怒れ! デモ、ストライキをいまこそやるべきだ」の中のこういう予言的な一節はあまりにも正しかった。

世紀末なんて、くだらない。昔だったら改元でチョン、「後昭和」とでもすりゃいいのだ。いや、これは違うか。利子生活者、老人がひどい目にあっている。「キレル」なんて記号でマスコミは、こと足れりとしているが、子供たちの置かれている環境は、経済的に貧しい国のスモーキーマウンテンを漁るキッズと大差ない。モーグルで優勝、マラソンですぐれた記録を出したランナー、広末涼子さんみんな偉い、アッケラカンとしていて、こういう女は昔いなかったなと思う。戦前、戦中とくらべて、戦後の方が良いと断定するのが、決まり文句だが、いってるのは、もうじき死ぬ奴ばかり、これから生きる子供たちについて、'98年より、二〇一五年が良いといい切れるのか。

そう言えば二〇一六年夏の今、築地市場の移転問題をめぐって小池新知事の、十一月移転NO! という判断が論議をよんでいるが、野坂さんならどう発言しただろう。と言うのは、野坂昭如はこの連載コラムでしばしば東京都知事のことを話題にしているからだ。

最初は期待を持って迎えられ、実際、世界都市博の中止など、その期待通りの政治を行なってくれたのだが一年経った一九九六年頃にはボロが出はじめる。野坂昭如はそのボロを見逃さない。

「一年前、有権者は青島さんに何を求めて投票したのか」(一九九六年三月二十八日号)で野坂さんはこう書いている。

さて青島都知事、就任直後、公約の一つであった「都市博」を断乎中止、この快挙に都民は拍手を送った。(中略)つづいて、放漫きわまる二信組破綻に対する都の救済を知事は拒否、これは良かったが、さらにドロドロしたコスモ信組には、「金融不安」を未然に防ぐためとかで、知事は救ける旨表明、(中略)日の出町ゴミ問題についての対処、「食糧費」公開拒否、都民との対話はぐらかし、そして、「動く歩道」設置工事のための、ホームレス村強制撤去にいたり、青島さんに投票した有権者は、みな裏切られた思いということになった。

こうやって書き写して行くと、そうだったそうだったと、当時の記憶がよみがえってくる。しかし野坂昭如は単に青島都知事を糾弾しているわけではない。

東京都庁は、伏魔殿である。社、共に推され、経済成長のさなかにあって、都民の圧倒的、積極的支持を受けていた美濃部さんだって、もっとも知事自身力を備えた二期目にして、手のつけられなかった部分がいくらもある。

青島知事は、選挙の公約の第一に、「かくしごとのない都政」を掲げた。絶妙のコピーだ。にもかかわらず、「食糧費」の公開を拒否した、当然、これは前任者時代のもの、つまり旧悪をぶちまけるわけだが、いったんこれに手をつけたら、都議会議員と、業者、都庁役人と各方面の癒着に至る。

結局青島幸男は二期目に出馬しなかった。

鳩山邦夫や舛添要一らが出馬し、あと出しジャンケンで石原慎太郎が当選する一九九九年春の東京都知事選について一九九九年三月二十五日号で野坂昭如はこう述べている。

やるべき第一は、伏魔殿東京都議会をひっくり返すことであろう。知事には解散権がある、不信任案を突きつけさせ、解散。都議選挙で、また反都知事派が優勢となり、また不信任案、この場合知事は辞任、選挙。この間、都議会永年の不祥事が明らかとなる。TV各局、連日議会中継、議員のレベルが都民によく判る。

そして石原慎太郎都知事の誕生の前に、長期に渡ったこの連載コラムは終了する。

私は小池都知事は好きでないし、築地市場移転問題に関する彼女の判断は一見無茶苦茶に思えるが、私はその判断を支持する。

何しろこれは、移転をめぐって、当初の予算から厖大にふくれあがった伏魔殿都議会及び都庁に対する、都知事の孤独かつリスクを背負った抵抗なのだから。

そういう物の見方を私は野坂昭如から学んだ。

なるほど野坂昭如の肉体は滅びたかもしれないが、その言葉はまったく滅びない。

むしろ四年後(東京オリンピックが予定されている年だ)、十年後、二十年後には、さらにリアリティを増しているだろう。

野坂昭如と同時代を生きることの出来た私たちは幸福である。

いや、今述べたように、同時代を生きていない人(未来の人)にも野坂昭如の言葉があるのだ。