西加奈子の小説を読む一番の楽しみは、ピチピチと活きのいい文章にふれることだ。この作家の名前を強烈に印象づけてくれた『さくら』の時からそうだった。開巻早々、こういう文章に出会った。「色の褪せたバナナの、陰鬱な黄色。折りたたみ自転車の、なんだか胡散臭いブルー。そして何かの肉の、その嫌らしい赤と、脂肪の濁った白。」ここで色彩豊かに描かれているのはなんとスーパーのチラシだった。こういう描写に圧倒され、リズミカルな文章に導かれて読み進むと、これまでに見たこともない新鮮な比喩が次々と登場してきた。例えば、女性の唇の表現についても、妹の場合、「海に投げ出された真っ赤な浮き輪みたいな、つやつやとはちきれそう」なものだし、主人公の初体験相手の場合、「大急ぎで揚げ物を食べたみたいにつやつやと光っていた」のだった。

ところが、その後の作品を読んでみると、西加奈子はいつも同じ文体で書いているわけではない。まるで脱皮を繰り返す蛇のように、描く世界によって文章を千変万化させていくのだ。たとえば、大阪ミナミの喧噪がありありと目に浮かぶ人情ドラマ『通天閣』では、そこに飛び交う関西弁の陽気な会話が印象的だった。また、はりつめたような心理ドラマ『窓の魚』では、色、匂い、肌触りなど五感に直接触れてくるような繊細な描写が際立っていた。

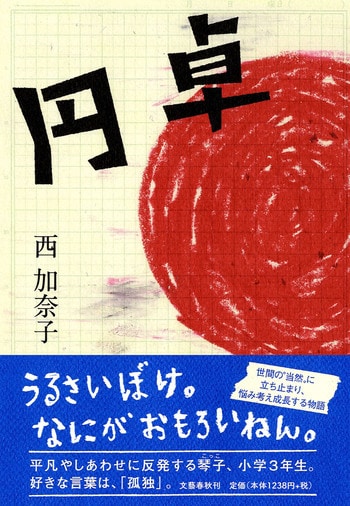

そして、最新作『円卓』では、もはや比喩を多用することはない。それでも、ここぞという時には、こんな切れのいいフレーズが飛び出してくるから嬉しい。「空を見上げると、寛太の切った爪のような下弦の月がでていた。……何かの武器に使えそうだな、とこっこは思う。あれでざくっとやられたら、痛いだろう、さぞかし。」

さて、『円卓』の主人公は小学三年生、八歳の琴子(こっこ)である。家族や友だちの温かい眼差しに包まれて、幸せに暮らしているかのように見える。ところが、こっこ自身は不満なのだ。そういう彼女のまわりには言葉が流れ、漂い、吹き溜まっている。彼女の中にも、いろんな言葉が生まれ、育っている。そういう言葉を拾い上げ、眺め、考えるところから物語が始まる。これは、活き活きとした言葉が魅力的な小説であると同時に、「言葉」そのものがテーマであり主役でもある小説なのだ。

こっこは、ものもらいになって眼帯をしている香田めぐみさんがうらやましい。「わたくしにちかづいたら、うつるのよ。どうか、ひとりにして。」そう言って得られる「孤独」に憧れる。「こっこは孤独になりたい。誰からも理解されず、人と違う自分をもてあまし、そして世界の隅で、ひっそり涙を流していたいのだ。」