また、学級会での議論が白熱して、学級委員の朴くんがパニック状態になり不整脈を起こす。想像力豊かなこっこは、「教室の真ん中でしゃがみこむと、学級の皆が、騒ぎに騒いだ。ああ苦しい、苦しい、かわいそうなわたくし。孤独、孤独。」という気持ちになるが、先生に仮病を見破られる。お見舞いに行って、朴くんが「僕もう死ぬって、思ったで。」というのを聞いて、「死ぬかと思ったなんて、めっちゃ格好ええやん。」と素直に思うのだった。

こっこの幼馴染みのぽっさんには吃音がある。でも、こっこには、こういう風に聞こえている。「ぽっさんの放つ文字は、歌うようなリズムがあり、黒々と光る、たゆたう、はにかむ。」だから、とっても格好いいと思っているのだ。

ぽっさんは、こっこから「ぽっさんの話し方は格好いい」とほめられたのが嬉しかったと前置きして、でも、不整脈や吃音などを真似したらいけないと話す。こっこは、自分のことを「可哀想」と思ってもらいたいのだろうが、本当に困っている人は「可哀想」と思われたくないんだとも。

このこっことぽっさんの対話は素晴らしい。大阪弁と吃音でリズミカルにやりとりされる言葉は一つ一つ読者の胸に響いてくる。そして、言葉と差別と想像力の問題を根源から真っ直ぐに問いかけてくるのだ。だから、その場で聞いていた、頑固でひねくれものの石太(祖父)が感動するのも痛いほどわかる。「ぽっさんも、琴子も、考えている。石太は、その頭を、かじりたい。がりがりと咀嚼し、自分のものにしたい。自分が広げている書物より何より、有益で役に立たなくて立派で阿呆な事柄が、彼らの汗臭い頭に詰まっている。」

ぽっさんに言われたことをきっかけに、こっこはひとりで考えていく。「あまり話さなくなったこっこは、その分、自分の体の中で、文字や思いがじくじくと発酵していくような……気がしていた。思いはたくさん、あふれるほど胸をつくのだが、それを言い表す言葉を見つけられなかった。……だからこっこは黙り、いつも脳内には、たくさんの文字が行き来していた。」

こういう苦しい自問自答を繰り返し、奇妙な体験を経て、こっこは初めて「孤独」を実感する。そして、何かが「分かった」。「『分かった』正体が何か分からぬのだが、『分かった』という感覚だけが熱を持って、はっきり胸にあるのだ。」さらに、「自分は知らないことが多すぎる、と思った。」

こっこは、最後に、ある級友の強ばってしなやかさを失った「言葉」を解き放ってあげる。この爽快なラストシーンからは、一つ一つの「言葉」を慈しむようになったこっこの喜びが伝わってくるのだった。

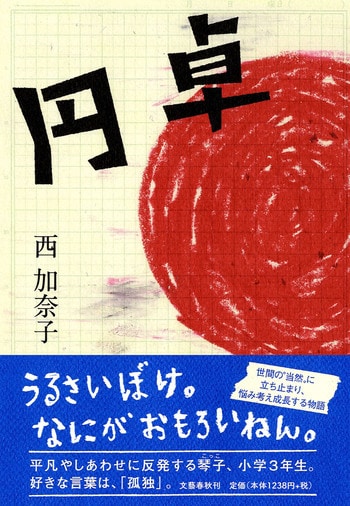

西加奈子は、これからも脱皮を続けていくだろう。次の時には、どういう「言葉」を引き連れて登場してくるのか楽しみだ。