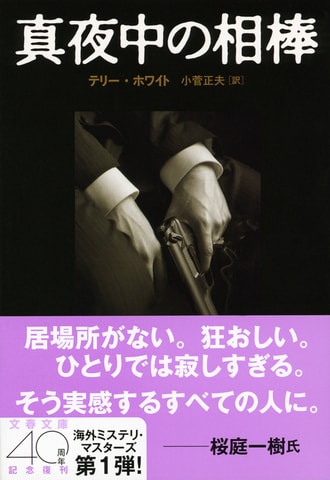

出版洪水と文庫戦争のあおりでどこも品切れ・絶版のスピードが早まり、名作たちが店頭から消えている。文春文庫も例外ではなく、名作の復刊が待たれていたが、嬉しいことに、4月にテリー・ホワイト『真夜中の相棒』、6月にジェイムズ・エルロイ『ホワイト・ジャズ』が復刊される。これは「文春文庫創刊40周年記念 海外ミステリ・マスターズ」の一環である。 実は、復刊となる『真夜中の相棒』の解説を担当することになり、30年ぶりに再読したのだけれど、昔読んだときよりも感動が深くて(いい小説です)、様々なことを考えてしまった。

ホワイト作品に関しては解説を参照してもらうとして、あらためて文春文庫の海外ミステリを振り返るとそれぞれのジャンルの活性化に寄与している。トム・クランシー『レッド・オクトーバーを追え』などのハイテク軍事スリラー、スコット・トゥロー『推定無罪』などのリーガル・スリラー、スティーヴン・キング『IT』などのモダンホラー、最近ではジェフリー・ディーヴァー『ボーン・コレクター』などのツイスト満載のどんでん返しサスペンスが思い出されるだろう。

あるいは、犯罪小説の一時代を築いたエルモア・レナード(『グリッツ』)、華麗な物語の万華鏡のロバート・ゴダード(『リオノーラの肖像』)、記憶をめぐる驚きのサスペンスのトマス・H・クック(『緋色の記憶』)などの作家名をあげる人も多いだろう。

とはいえ、文春の海外ミステリの場合、早川や東京創元社などの専門出版社とは違い、数多く版権を取得できるわけではないのでおのずと厳選となるのだが、実にいい作家を拾い上げている。いまあげた作家のほかにも、『真夜中の相棒』のテリー・ホワイト、裁判小説の名作『誓約』のネルソン・デミル、いまやミステリのみならず現代文学の巨匠ともいっていい『ホワイト・ジャズ』のジェイムズ・エルロイ、最近では変態趣味と本格ミステリとサイコスリラーが融合した『百番目の男』のジャック・カーリイなどもいい。

これらの作家の名前をあげるにつれ、文春の海外ミステリは(カーリイは若干異なるけれど)、ミステリよりも人間ドラマに重きをおく作品に愛着があるようだ。とりわけトゥロー(軽妙な『有罪答弁』も傑作だ)、ゴダード(絢爛たるロマネスク『闇に浮かぶ絵』が秀逸)、クック(家族殺しの闇に迫る『夜の記憶』が圧倒的)がそうだろう。人間ドラマはときには純文学的なテイストが濃くなり、リャード・プライス『フリーダムランド』、セオドア・ローザック『フリッカー、あるいは映画の魔』、ボストン・テラン『神は銃弾』などの作品も紹介された。

とくにローザックとテランは、僕をはじめ評論家と読者の熱い支持をうけ(ちなみに『神は銃弾』の解説は僕)、2冊とも「このミステリーがすごい!」で第1位を獲得した。テランに至っては、アメリカで発売されていないにもかかわらず、『音もなく少女は』が翻訳されて(素晴らしい傑作だ!)、日本でも相変わらず好評だった。

しかし、もちろんベストテンを賑わすには至らなくても、忘れがたい作品はたくさんある。その筆頭が、11作翻訳されたコリン・ウィルコックスのフランク・ヘイスティングス警部シリーズである。『容疑者は雨に消える』『女友達は影に怯える』『子供たちは森に隠れる』(これが僕のベスト3)、またはビル・プロンジーニとの共著『依頼人は三度襲われる』(これがシリーズ一番の傑作)など、独特の邦題が印象的で、それがまた内容とよくあっていた。サンフランシスコを舞台にした警察小説であるけれど、テイストはあくまでもハードボイルド。集団の捜査活動と事件の謎解きがメインであるけれど、ヘイスティングス自身の生活が点綴されて、人生の奥深さをのぞかせ、静かな抒情を醸しだしていた。

ウィルコックスは邦題がいいといったけれど、同じく『優しすぎて、怖い』『秘密なら、言わないで』『私のかけらを、見つけて』などのジョイ・フィールディングも記憶に残っている。なかでも『秘密なら、言わないで』がそうだが、皮膚感覚に富む文章は抜群だし、それでいてヒッチコック映画を彷彿とさせる視覚的な語り口も鮮やか。終盤の息詰まる強烈なサスペンスの連続もたまらなかった。

そのほかにもヘンリー・デンカーの本物の法廷サスペンス『復讐法廷』、リチャード・ジェサップの強奪小説の名作『摩天楼の身代金』、オリヴィア・ゴールドスミスのコンゲーム『第一夫人同盟』、ロバート・R・マキャモンの異色ロードノベル『遙か南へ』など秀作多数である。「海外ミステリ・マスターズ」はいちおう5作の予定のようだが、できれば定期的に復刊を続けてほしいものだ。