歴史は、それ自体が既に物語だ。

日本という国がひとつのシステムの下に統一された戦国時代は、時に権謀術数渦巻く戦記物となり、時にサラリーマンの人生訓となり、時には武将の妻たちのホームドラマとなる。近代日本への革命であった明治維新は、夢見る若者たちの青春群像として描かれることもあれば、忠義を尽くしたがゆえに敗れた者たちの無念をすくい上げることもある。

その多面性は、視点によって決まる。同じ関ヶ原にあっても、徳川家康と石田三成の思いには天と地ほどの隔たりがあったろう。たとえ目的を同じにする同志でも、沖田総司と土方歳三では目に映る景色が違ったろう。吉良邸に討入った忠臣蔵四十七士には、四十七通りの背景と事情があったはずだ。その四十七人それぞれの家族や恋人の存在を思えば、ドラマの数は何十倍にも膨れ上がる。よく知っているはずの歴史事件が、まったく別の顔を見せる。それが歴史小説の面白さだ。

どの事件を、誰の目によって描くか。それによって何を浮かび上がらせるのか。それが歴史の語り部の手腕と言っていい。

そんな歴史物の中で、最も長い間語り継がれ、さまざまな解釈や脚色、潤色がされてきたのが平家物語である。

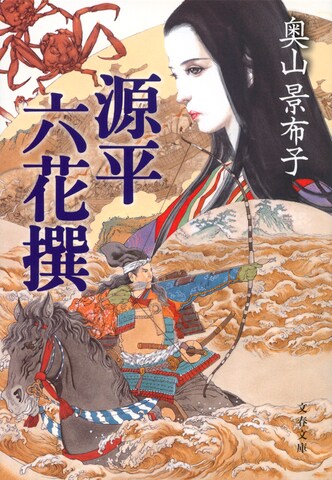

本書『源平六花撰』は、源氏・平家にまつわる六人の女性を主人公にした短編集だ。

源義朝の愛妾だった常盤(本書では常葉と表記されている)御前。鹿ケ谷の陰謀が露見して配流となった俊寛たちが島で出会った千鳥。屋島の合戦で那須与一が射抜いた扇を持っていた松虫と妹の鈴虫。義経の愛妾、静御前。一ノ谷で平敦盛を討ち取った熊谷直実の妻、相模。そして壇ノ浦で入水するも助け上げられ、生き延びてしまった建礼門院徳子。

本書には大きな読みどころが三つある。ひとつは、古典の平家物語ではなく、歌舞伎をベースにしていること。ふたつめは、その人物に視点を据えることで見えて来る、女性たちのまったく新しい顔。そして最後のひとつは、文体である。

ひとつめの、歌舞伎を題材にしているという点について、まず背景を解説しておこう。

そもそも『平家物語』は、その成り立ちが定かではない。作者が誰なのかも確定されてはいないのだ。口頭によって伝承され、琵琶法師たちが語り広めてきたのである。『新・平家物語』の著者・吉川英治は『随筆新平家』の中でこう語っている。

「古典平家には、一貫したストオリはありません。各章の史的挿話が、人間の無常、栄枯の泡沫、愛憎の果てなさなど、組みかさね、組みかさね、十二世紀日本を構造して見せ、叙情し去ってゆくのであります」

つまり、連作短編なのである。主人公も異なる。一話ずつ独立した鑑賞が可能で、それが自然と源平史を多方面から味わう習慣を生んだと言える。

各編ごとに戦記、家族愛、政争、恋愛などなど、モチーフが多岐に渡る平家物語は、室町時代に能として演じられ、浄瑠璃として人気を呼び、江戸時代以降は歌舞伎の演目にも取り入れられた。新たな物語の派生も後を絶たない。小泉八雲の怪談「耳無し芳一」も平家の逸話から生まれたものだし、本書収録作の「啼く声に」の元ネタである俊寛の話は、菊池寛や芥川龍之介の短編にもなっている(俊寛像がまったく違っていて興味深いので、ぜひご一読を)。現代でも平家物語をベースに長短さまざまな小説が上梓されており、本書もその一冊だ。

それらの芝居や小説には架空の人物が加えられ、原典にはないエピソードが登場することも珍しくない。テーマを際立たせるための脚色も多い。特に能や歌舞伎で演じられる場面は有名過ぎて、最早何が創作で何が史実か、歴史に詳しくない者には判然としない部分もある。しかし、その自由度こそが、平家物語を一歴史資料から壮大なロマネスクへ転換させた最大の要因なのである。

本書は古典平家ではなく、物語として完成されドラマ性の強い歌舞伎を換骨奪胎することで、そのロマンを十全に取り入れつつ、歌舞伎ならではの潤色を利用してまったく新しい解釈を読者に提示している。さまざまな様式で語られてきた平家物語だからこそできる技法だ。

歌舞伎のドラマ性を利用したその技法はふたつめの魅力――女性たちの新しい顔――につながる。

一読して驚いたのは、ここに登場する女性たちが、既存のイメージはそのままに、まったく異なる生き方を選択していることだ。

平家物語とはそもそも、無常の物語である。そこに描かれた女性たちは、男たちが作り出した時代の波になす術もなく巻き込まれた存在であり、世は無常であるという大前提に粛々と従うか、あるいは嘆くかであった。

ところが、本書の女性たちは、違う。

源義朝の愛妾だった常盤は、平清盛に囲われた後で、公家の藤原長成に嫁すという波乱の人生を送った。歌舞伎「一条大蔵譚」での常盤は、平家への恨みを持ち続ける。しかし本書「常緑樹」では、長成との暮らしの中で、ようやく穏やかな日々を味わうのである。ここに描かれているのは、武力によって世を圧するのではなく、文治政治こそが望ましいという信念だ。小道具の配置が抜群で、本作で常盤が常葉と表記されている理由がじんわりと心を暖かくする佳作である。

歌舞伎「俊寛」は、千鳥たちを載せた御赦免船を俊寛が孤独の中で見送る場面で終わる。本作「啼く声に」で描かれるのはその後の話だ。島育ちの海女である千鳥は、愛する男について都に上がったものの、京の習慣にまったく馴染めない。考えてみれば当たり前なのに、これまで触れられることはなかった切り口だ。自分にとっての本当の幸せとは何なのかを自分で考えて千鳥が選んだ道に、エールを送りたくなる。

「平家蟹異聞」はオール讀物新人賞を受賞した作品である。岡本綺堂作の歌舞伎「平家蟹」では、平家の官女だった玉虫が源氏の那須与五郎と情を通じた妹を激しく怒るが、本作では松虫と名を変え、自らも生活のために那須与一を接待する女性として描かれている。禍々しいまでの怨みに囚われた歌舞伎と異なり、ここには松虫の運命を受け入れる潔さと妹への愛情、そしてその芯に隠された矜持がある。結末は悲しいが、どこか清々しさが漂う不思議な悲しさだ。

「二人静」は、能に同じ演目があるが、ここは歌舞伎の「義経千本桜」が基になっている。鎌倉に捉えられ、義経の行き先を厳しく詮議され、産んだ子まで失って京に戻ってきた静御前のひとり語りだ。「義経千本桜」ではある人物が狐の化身とされているが、本作はその設定を絶妙にずらした仕掛けに驚かされる。その構成もさることながら、白眉は、静に舞を習う北条政子だろう。愛する男を持つひとりの女性として、子を持つ母として、敵味方を超えた女のつながりは現代の読者にも広く共感と感動を呼ぶに違いない。人と狐、それぞれが親子愛の象徴となっているのも読ませる。

「冥きより」の題材は「熊谷陣屋」。合戦で若き平敦盛の命を奪った熊谷直実は、夜な夜な悪夢にうなされる。それを見ている妻・相模の視点で物語は綴られる。実は歌舞伎では、敦盛を討ったと見せかけて我が子・小次郎の首を差し出すという趣向になっている。家族を犠牲にしてでも通す筋があるという話だが、本作は原典通り敦盛を討ったという設定だ。戦が生む悲劇がまっすぐ伝わってくる。

掉尾を飾るのは「後れ子」。壇ノ浦では生き残ってしまった清盛の娘にして安徳天皇の母、建礼門院の後日譚である。歌舞伎「建礼門院」では、彼女が暮らす庵を訪ねた後白河に壇ノ浦の阿鼻叫喚や恨みをぶつけた上で悟りを開くといった構成になっているが、本作はかなり違う。これまですべて誰かの言いなりで生きてきた建礼門院は、大地震に遭ったことをきっかけに、初めて自分の足で立つことを覚えるのである。すると、これまで見えなかったものが見えてくる。後白河と会ったときの彼女の言葉は、痛快にして爽快だ。

以上、駆け足ではあるが各編の要点と魅力、そして歌舞伎との違いを紹介した。

共通して言えるのは、武力で人を圧することの否定。つまり戦争の否定だ。男が始めた戦に巻き込まれるばかりの女性を通すからこそ、説得力を生む。

そしてもうひとつ、古典平家でも歌舞伎でも悲劇の象徴とされるか脇に追いやられるかだった女性たちに、前向きな結末を与えたという点を書いておきたい。

常葉や千鳥は幸せの意味を知り、松虫は妹の将来に安寧をもたらした上で一念を貫いた。相模は誰よりも夫を理解し、建礼門院はすべての怨讐から解き放たれて新たな第一歩を踏み出した。静は――いや、これは興を削ぐので言わないでおこう。

源氏も平家も関係ない。何が大事かは自分で決める。男が敵と戦うのなら、女は敢然と運命と戦う。あるいは悠然と運命を乗りこなす。ここにいるのは、自分で考えて道を決める、きわめて当たり前の、しかしこれまで描かれることのなかった女性の姿である。

史実もこうだったらいいのに、と思わずにいられない。史実もこうであれば、どんなにか彼女たちは救われただろうに、と。

それが物語の力だ。哀しみばかりが描かれてきた彼女たちの幸せな姿を、著者は読者に見せてくれる。読者は本書に描かれた結末を「ありえたかもしれない」と信じることができる。救われるのは作中の女たちだけではない。変える事のできない史実の前で歯噛みしていた読者もまた、救われるのだ。

それは歌舞伎が、藤原長成や熊谷直実を主役に据えて、古典平家とは違った展開で観る者を感動させたのと同じである。本書が史実ではなく歌舞伎を題材にした意味は、こんなところにも現れているのだ。

そしてそれを更に強めているのが、もうひとつの本書の魅力である、文体だ。

本書の文体は実に流麗である。言葉のひとつひとつに裏付けがあり、リズムがあり、まるで古典をそのまま読んでいるかのようだ。それが決して難しくはないことに驚く。中には見慣れない単語も出てくるが、知らない言葉なのに流れの中で意味を汲み取れてしまうのである。これは文章が持つ力だ。著者はその文体で、語彙で、表現で、読者を八百年前の世界に取り込んでいる。まさに琵琶法師のなせる業である。国文学が専門とは言え、これがデビュー作なのだから恐れ入る。

本書は歌舞伎をまったく知らなくても、あるいは源平の歴史に詳しくなくても、六つの女性の物語として虚心に楽しめる。それは物語の面白さもさることながら、この文体がひとつの世界を作り上げ、読者を古典の世界へと巧みに誘っているからに他ならない。

もしあなたが歌舞伎を知らなかったら、本書を読んだあとで、元になった歌舞伎を是非観るなり読むなりしていただきたい。ネタバレになるのでここで紹介するのを控えた著者の工夫が随所にちりばめられていることに驚くに相違ない。歌舞伎に詳しい方は、著者が歌舞伎の何を生かし何を変えたか、その緻密な趣向に感嘆されたことと思う。大胆にして細やかな違いを存分に堪能されたい。

歴史は、それ自体が物語だ。

その物語は、伝える者の思いと技術によって千年の時を超える。奥山景布子という、登場人物と読者の両方の心に寄り添う格調高い琵琶法師の出現を、心から嬉しく思う。