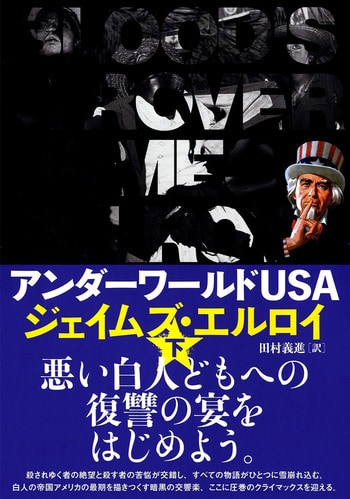

映画化された『LAコンフィデンシャル』や名作『ホワイト・ジャズ』で知られる暗黒小説の巨匠ジェイムズ・エルロイ氏が、2001年の『アメリカン・デス・トリップ』以来の長篇『アンダーワールドUSA』を発表しました。

1968年から1972年の4年間にわたり、黒人過激派運動や中米へのマフィアの進出といった事件を背景に、白人国家としてのアメリカの終焉をエルロイ氏一流の緻密な構成と超絶の文体で描きつくした大作です。

この作品によって1995年以来のノワール・クロニクル《アンダーワールドUSA》三部作を完結させたエルロイ氏に、現代ノワールの旗手であるイギリス人作家デイヴィッド・ピース氏(『TOKYO YEAR ZERO』ほか)がインタビューを行ないました。

デイヴィッド・ピース(以下DP) 『アメリカン・タブロイド』と『アメリカン・デス・トリップ』の主人公のひとりにピート・ボンデュラントという男がいます。彼は『ホワイト ・ジャズ』で初登場しましたが、《アンダーワールドUSA》三部作を構想するきっかけは彼だったのでしょうか。この男が今後どうなるのか見てみたい、自分をどこまで連れていってくれるか知りたい、というような。

ジェイムズ・エルロイ(以下JE) 三部作のはじまりはドン・デリーロの『リブラ 時の秤』を読んだことにあった。あれは非常な傑作で、もはやジョン・F・ケネディ暗殺を小説化するのは無理だと思った。だが同時に私は、あの暗殺の予兆は一九五八年に沸きあがりはじめたのではないかと考えはじめた。そして物語の終着点として暗殺が起きる小説なら書けると思った――暗殺を直接には描かないかたちでなら。

当初は実在の私立探偵フレッド・オターシュを主人公にするつもりだったんだ。オターシュは何作かの作品で脇役として登場させていたが、私としては彼にいくらか報酬を払うつもりでいた。私はあの人物を信用していなかったんでね。

DP オターシュはもう故人ですね?

JE ああ。だから自由に無料でオターシュを使えるんだが、そのときにはすでにビッグ・ピートを生み出していたんだ。

DP 『タブロイド』が三部作の第一作になることは、書いているときから意識していましたか?

JE あの小説の仕上げをしているときにはわかっていた。二作目が六〇年代に関する大作になるだろうということも。

DP 今回の新作『アンダーワールドUSA』についてはいかがでしたか。ヴィジョンはすでにありましたか?

JE 細部に関してはまったくなかった。六〇年代のアメリカの政治的社会的うねりは非常にわかりやすい――反戦運動、公民権運動、南部の人種差別、ハワード・ヒューズのラスヴェガス買収――題材は山ほど転がっていた。しかし第三作が扱う一九七二年となると、未知数が多すぎた。

DP 各作品のタイムスパンはどの段階で決めました?

JE 最初の二作はどちらも暗殺で終わらせると決めていた(註:六三年のJ・F・ケネディ暗殺と、六八年のキング牧師とロバート・ケネディの暗殺)。だから三作目は七二年のFBI長官フーヴァーの死で閉幕するのが論理的帰結だった。

DP 取材はどんなふうに進めたのですか?

JE 昔ながらのやりかたさ。人を雇って事実関係と年表を作成してもらう。これで間違いを書かずにすむようになる。そこに想像力を加えていくんだよ。同じことは君もやってるだろう? それこそが仕事だ。

DP 私の場合は、もっと図書館を利用していますね。一年くらい図書館に通ったりします。そうするうちに、物語が頭に浮かんでくるんです。

JE 私は暗いところで横になるのが好きなんだよ、ミスタ・ピース。暗闇にただ横たわり、そして……考える。歴史というものとは相性がいいし、物を考えるのも得意なほうだ。ひとつのことに集中しがちな性質でもある。私はひとり者だ。家族というものを持ったことはない。文化なるものにも興味はない。映画も観ない。新聞も読まない。私の生き方はとてもとてもシンプルで内向きなんだ。

すると作品が私のなかで組みあがってゆく。ゆっくりと時間をかけて立ち上がってくるんだ。声も聴こえてくる。世界が見えてくる。考えるべきことはそう多くないが、それについては全力で考える。その結果、小さな事実の断片をつなぎ合わせて迫真性をもってひとつにできるんだ。

『アンダーワールドUSA』ではリサーチャーにドミニカ共和国に行ってもらった。主人公のひとりに、例のクソガキがいるだろう、クラッチフィールドという名前の。そのために資料が必要だった。この小僧が、生まれてはじめてアメリカを発ってドミニカに行き、不毛の第三世界を目にする。子どもたちが下水まじりの水に飛び込んでザリガニかなんかを獲るのを能天気に眺めたりするわけだ。

DP このドン・クラッチフィールドという人物も実在すると聞きましたが。

JE そのとおり。そして存命中だ。あの小説はこんなふうに生まれたんだよ。――私は神経衰弱になっていた。全国の書店回りをせねばならず、結婚生活はぶっ壊れていた。そんなときサンフランシスコでひとりの女性と恋仲になったんだ。ジョーンという名の左翼の女性だ。赤の女王ジョーン。ひどい結末に終わったがね。クソみたいに最悪だった。だから私はとっととLAにとんずらしたんだ。そこで今度は、ある人妻と出会った。彼女は妊婦でね……。

DP なんと!

JE そういうことさ。読んだ人間ならぴんとくるだろう? 一方で私はイデオロギーをめぐる小説を書きたかった。心を折られてゆく悪党どもの物語を書きたかった。ジョーンを称えたかった。物語のなかでカレンと呼ばれる女性も称えたかった。そんなときに出会ったのが例の小僧、クラッチフィールドだったんだ。じっさいには私より13歳年上なんだが、物語のなかでは私より3つ年上に変えてある。

このろくでもない小僧こそがアメリカ史の声なんだ。彼には順応性がある。政治的にはナイーヴ。童貞でもある。4年かけてひとりの女性を探し回った末に20分だけ一緒にすごし、残りの人生のすべてを彼女を探すことに費やす。ものすごい悲恋さ。この小説の最後の100ページほどは、まさに悲恋の物語になっている。

悪党どものネットワーク

DP あなたは章ごとに視点人物を変えていきますね。執筆するときは頭から書いていくんでしょうか――第一章、第二章、第三章といったふうに。それともひとりの人物について結末まで書いてから、次の人物に移りますか?

JE どちらとも言えないな。私は今回の本について400ページのアウトラインを書いた。これは順番で書いてある――第一章、第二章、第三章――視点1、視点2、視点3――ホリー、クラッチフィールド、テッドロー、と。

作業は取材データがそろった段階ではじめる。各登場人物についてのメモも、歴史上の事件のメモもある。各要素がまとまりはじめたら、全体の要約を書く。それを長いアウトラインにふくらませてゆく。このアウトラインはこんなふうだ――第一章=ピート・ボンデュラント/ベヴァリーヒルズ・ホテル/ハワード・ヒューズがヤクを打つのを見ている/手がかりを追う/情報を追う/バン、バン、バン、とね。

DP 自分自身の記憶はどの程度、役立てましたか?

JE あの時代を思い出せはする。特定の事件も憶えている。だがそんなものにはネズミのクソほどの価値もない。当時の私は自分のことで手いっぱいだったんだ。

酒を飲み、クスリをやり、異常者みたいに女性のあとをつけ回す。あとは読書だ。そんな経験などクソの役にも立たない。私は左翼だったことはない。反戦運動をしたこともない。盗みをし、図書館にこもり、公園で野宿して暮らしていた。本は読んだ。大作家になろうという思いを育んでいた。歴史が自分の周囲で爆発していること、激動の時代を生きていることも知っていた。デカい社会的事件には人間がつくるインフラストラクチャーが潜んでいると感じてもいた。アタッシェケースと銃を持った男たち。ボンデュラントたち。ウォード・リテルたち。クラッチフィールドたち。『タブロイド』の物語を思いついたとき、彼らが私の脳裡に戻ってきたんだ。

DP 新作では、右翼から左翼へ大きな政治的な「旅」を行なう人物が何人かいます。この作品があなたの他の小説と違うのは、この点ではないかと思うのですが。

JE そう、たしかに政治的な「旅」だ。人種的な「旅」でもある。左翼と右翼との共生でもあり統合でもある。この両者が出会い、それぞれの信条の差異をあらわにし、対立し、主張した末の共生/統合だな。

私がいちばん好きなシーンは、ジョーンがドワイトに「いま何がしたい?」と訊き、ドワイトが「落ちていきたい。その途中で、きみに抱きとめてもらいたい」と答える場面なんだよ。これは私自身がずっと求めていたものだ。落ちていきたい、そして誰かに抱きとめてもらいたいとね。

DP イギリスでは、事実と虚構をわける線について激しい議論が起きるのですが、ここで私自身が幾度となく訊かれた質問をさせてください。――なぜあなたは歴史をノンフィクションではなくフィクションとして書くのですか?

JE なぜなら私は物事を変えたいからだ。何か私が好きでないことがあって、それが起こった筋道も気に入らなかったとすれば、私としては事実に操を立てたくはない。それに私が「隠された私的な物語」を書きたいせいもある。私が「公的な政策にまつわる私人の悪夢(ザ・プライベート・ナイトメア・オブ・パブリック・ポリシー)」と呼ぶものをあらためて見てもらえば、私が書いてきた小説が正当なものだとわかるだろう。私にできるのは悪党や怪しげな人物のネットワークを想像することだし、そうしたものが現に存在することは清廉な政治家でさえ知っている。

DP かつてジョン・ドス・パソスが――

JE 読んだことはないな。

DP そうですか。1932年のことですが、ドス・パソスはこんなことを書いています。小説家というものは「歴史の建築家」をめざすべきであると。これこそ、あなたが作品を通じて実現したことだと思います。そう呼ばれることはいかがですか、「歴史の建築家」と?

JE それはうれしいね。

DP あなたのこれまでの人生についてお訊きします。それは祝福された(ブレスド)ものだったと思いますか。あるいは、呪われた(カースド)ものだったと?

JE 祝福されたものだよ。そう、私は恵まれている。

This interview first appeared in the Guardian, January 9, 2010.

Translated and printed with permission from the Guardian.