それは、「舞い落ちる村」が私小説であるということだ。それも、小説家が小説を書く、という営みにまつわる私小説である。少なくとも、私はそう思う。この小説のなかで物語られるのは、徹底して「わたし」と言葉との闘いなのだ。そもそも「わたし」は、生まれ育った村での言葉のありように違和感を抱くことのできるほどに、鋭敏な言語感覚を持っている。「わたし」は先天的に言葉に魅了され、取り憑(つ)かれた存在であり、あらゆる幻想的な装置、そしてそれに対応するように配置された現実世界はどちらも、「わたし」が言葉――それは通常の、表面的なコミュニケーションに終始するための言葉ではない(「わたし」も朔も、それでは飽き足りない)。語るのに相応(ふさわ)しく、読まれるのに相応しい洗練を極めた言葉――を模索するために用意されているのである。

そして、「舞い落ちる村」は、このふたつの場が象徴する文体、つまり皮膚感覚に訴えるものと論理的で精確なものの、絶妙な、それこそ神懸かり的なバランスによって成り立っている。

つまり、作品内での「わたし」の言葉との闘いは、「舞い落ちる村」という小説を書き上げるに至るまでの、谷崎由依と言葉との闘いなのだ。

私小説だと主張するのは、こういった意味である。

併録の「冬待ち」もまた、同じ種類の私小説だと私は思う。こちらでは、闘いではなく冒険が繰り広げられている。

糸乃(しの)にはかつて、惠子という分かちがたく結びついた友だちがいた。けれど、彼女は外国へ留学してしまい、今では連絡も寄越さない。作中、一貫して姿をあらわさないこの惠子は、どことなく朔を彷彿とさせる。これは、「わたし」が朔を失ってからも街に残り続けるという、「幾つもの、あり得たお話」のひとつなのかもしれない。

あるとき糸乃は、再びケイコを得る。ただしこのケイコは、惠子でなく慧子だ。彼女は大学図書館で司書をやっている。糸乃は夢で見た「x」という文字を手がかりに、慧子に導かれて、長らく失っていたあるものを捜す。冒険の過程には、豊かな知性と教養を持つ作家が数々の仕掛けを施しており、私などには到底拾いきれるものではない。が、糸乃にとってこの捜し物が、生身の恋人よりもずっと優先させるべきものである、ということはわかる。最後まで明かされないその正体を、ここで私が明かしてしまうのはきっと良くないだろうから、もうこれ以上、あらすじは追わない。

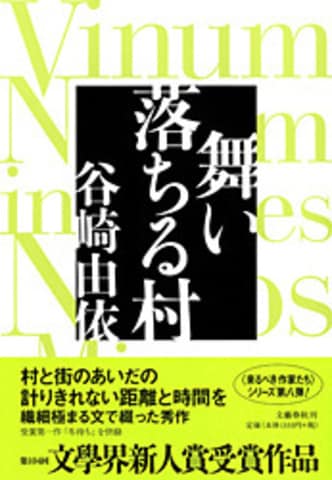

本書は、小説家・谷崎由依のはじめての単行本である。谷崎氏は現在、翻訳家としてもおおいに活躍され、また、たいへんな読書家としても知られている。きっと彼女の脳内では、無数のすぐれた小説が、命ある人間と同じように呼吸し、物語を語っているのだろうと思う。そして、それらの小説と同じように、本書もまた、多くの場所で、多くのひとびとのあいだを生き生きと闊歩するのだろう。