永田和宏と河野裕子と、歌人夫妻共著のこの本を秋の数夜に読み終えて、私はいま心のうちばかりかからだのなかまでひたひたと、広く深いそして明暗こもごもに美しい水の流れにひたされたような気持になっている。その水をいつまでも自分のなかに湛えていたいと願う気持にもなっている。

立っていることも忘れているように青鷺立てり雨の賀茂川

永田和宏

たつぷりと真水を抱きてしづもれる昏(くら)き器を近江と言へり

河野裕子

お二人のこのような歌の宿すひびきと景が、一読者たる私の心身にもたしかに伝わってきて、消えかかっていた記憶を写真よりもあざやかになつかしくよみがえらせてくれるからだろう。

私の京都勤めは二十年にも満たないほどだったが、その後半は上賀茂菖蒲園町の賀茂川東岸の一軒家に住んでいた。家のすぐ前の土手を下りて遊歩道に立つと、とうとうと鳴りつづける堰の上や下の浅瀬に、いつもかならず青鷺や白鷺が一羽、二羽、まさに「立っていることも忘れているように」立ちつくしていた。雨の日も、晴れの日も。あれは哲学者の姿か詩人の姿か、などと私はかたわらの妻とよく語りあったものだ。そして私の好きな蕪村には「夕風や水青鷺の脛(はぎ)をうつ」という、まるで尾形光琳の一幅のようないい句があるよ、などと自慢もしたものだった。だが和宏氏の歌を読みかえすと、雨に煙る空と水のあの大空間のなかに、一心にか、呆然とか、立ちつづける青鷺の姿は、東山のどこかの寺から街に下りてきて編笠の下に濡れる雲水のおもかげのようにも思われてくる。

そして上賀茂を去って東京に帰ることになった平成二十一年(二〇〇九)の春のことであったが、私と妻は長男の車で京都から伊吹山に連れていってもらったことがあった。私は前から新幹線であの山の麓を通るたびに、ヤマトタケルの神話や百人一首の「かくとだにえやはいぶきのさしも草」の歌を思いおこし、車窓に急に迫る山容は右肩に傷を負った古武士の立ち姿のようだとも思って、そのずっしりと雄々しい姿に憧れつづけていた。京都の古代錦復原の染織家龍村光峯さんからは、伊吹山には艾草(もぐさ)ばかりでなく色々な薬草の畑もあって、染色の材料にはよくあの山の麓の草木を貰ってくる、との話を聞いたこともあった。空も山々も琵琶湖も青々と晴れて桜を点じたあの春の日の湖南・湖東のドライヴは、ほんとうに心から楽しいものだった。法楽ともいうべき経験であった。妻にとってはあれが生涯最後の家族との小旅行となったのである。

大津からなるべく湖水沿いの路を走って、車窓から、また湖岸に下り立って、眺望する淡水(おうみ)のうみの春景は、まさに裕子さんの名歌に言う「たつぷりと真水を抱きてしづもれる昏き器」のゆたかさであった。この湖水を「昏き器」と呼んだのも、神話や柿本人麻呂、芭蕉の詩歌から、いくたびもの戦(いくさ)にいたるまでの、湖畔・湖上の人々の長い歴史と、満六歳のときに両親とともに湖南の石部(いしべ)町に移り住んで以来の歌人みずからの尽しがたい追憶とが、この静かな器のなかには沈められているからであろう。夫永田和宏氏は、裕子さんより一年遅く、対岸湖北の饗庭(あいば)の村里に生まれ、二人ともまだ二十代初めのときに京大生中心の短歌の会でめぐりあい、恋しあうようになるのである。

この本『京都うた紀行』には、近江八幡の「近江兄弟社」などというのが新しい歌枕として入っていて、「さざなみの近江兄弟社メンターム折りふし塗りて六十七となる」との高野公彦の面白い一首が挙げられている。そういうところがこの本の京都名所ガイドブックとは全く違って、終始私的で、私的なるがゆえに詩情深く、断然新鮮な詩歌の書となっているゆえんだ。妻亡きあとを生き永らえて八十代半ばの老書生となった私は、いまなお風呂上りなどにはメンソレータム(私はそう呼びならわしている)を顔に塗ったりしているが、その縁もあって、私たちの小旅行ではケーブルカーに乗って八幡宮の山頂から琵琶湖を一望すると、町中に出て、近江兄弟社の創業者にして建築家、ウィリアム・M・ヴォーリズの記念館を訪ねもした。

この項の執筆者は河野裕子さんで、なぜここに高野氏の歌を選んだかといえば、夫妻の長男永田淳さんが、一家のアメリカ留学からの帰国後、小学校で再適応に苦しむのを見て、調査研究の結果、近江兄弟社中学に転校させた。それが非常な好結果を生んだ、と母親としての喜びをこの項に語り、その喜びが高野氏の「メンターム」の歌にすぐさま反応させたのだと書いている。

ついでに言えば、この『うた紀行』のなかには、永田夫妻それぞれの詠歌ばかりでなく、深泥池(みぞろがいけ)の項には母がこの淳さんの叙景の一首を、出町柳の項には父が長女永田紅(こう)さんの恋の歌数首を、歌枕の例歌として挙げている。兄妹の歌はさすがにそれぞれの土地の霊に応えて美しく、それらに寄せる父母の読解と評も淡々としてよくゆきとどいている。世界文学史上にも稀な詩人一家の幸福といえよう。(附記すれば、永田淳さんはつい最近〈二〇一五年八月〉、『評伝・河野裕子――たつぷりと真水を抱きて』という分厚い一書を出した〈白水社〉。昭和平成の日本を代表する女性歌人としての母の仕事をつぶさに論じ、妻として母として夫と子供たちを愛しつくし、一家の日常を支えつづけた人の姿とその一生を、実に周到にこまやかに、そして息子としての思慕をこめて語ったみごとな評伝である。)

さて私たち親子のドライヴでは、近江八幡から湖東を北上して、高月(たかつき)町出身の儒者雨森芳洲の記念館を訪ね、その屋敷裏の川と山々の眺めも、町内の静かな流水の音もあまりによくて長居してしまい、渡岸寺(向源寺)に戻ったときはもう夕暮れて、肝心の十一面観音を拝することはついにできなかった。長浜に一泊して翌日、ようやく伊吹山のドライヴウェイを登って、頂上(一三七七m)真下の台地に着いた。長男は一人で山頂まで登ったが、私と妻はもう疲れて台地に残り、茶屋でうどんなど食べ、東と北に連なる山々を眺め、谷間からひびいてくる鳥の声を聞いていた。

なぜこのような私個人の思い出を、いまこの本の「解説」に書くのか。それは本書『京都うた紀行』の近江の国の部で、永田和宏氏は渡岸寺観音堂の項に、

湖北路の十一面観音雪なかにこもりてひそと笑み給ふらむ

小西久二郎

との、私の知らぬ高月町在住の歌人の一首を挙げ、その読みのなかに、戦国の世に戦がこの村に及んで寺が焼かれたとき、村人たちは観音様を救い出して土中に埋めた、との伝えを語る。そのために御像の金箔はすべて剥げて黒いお肌になってしまった。だが「(御像の黒い肌に)その歴史を重ねあわせると、村人たちの必死の思いとともに、金箔よりはるかに尊い光に包まれているように感じられるのである」と、妻裕子のあの「昏き器」に呼応するようなまことに美しい言葉を、永田氏はここに加える。そして毎項、例歌に対する反歌のように項末に数段下げて自分たちの一首を掲げるのだが、この渡岸寺では同行した妻をいたわって――

君が歩みのはかなきを率(ゐ)て来たりける湖北の寺は時雨(しぐ)れつつ照る

永田和宏

との旋頭歌風の一首を添えている。

また和宏氏が小学生のころ、よく父のスクーターの後に乗せられて京都から饗庭の実家に墓参りに連れてゆかれ、その途中、琵琶湖西岸の白鬚(しらひげ)神社で休憩したものだと回想し、その神社を歌枕とする例一首として、

引きしほも満ちしほもなき湖(みづうみ)の朱(あけ)の鳥居の漬かりし部分

神谷佳子

を挙げる。この神社の鳥居は岸に近い湖水の中に立ち、その「たゆたゆと」した風情は、「見るものの心を素直に、そして安心させてくれる」と、近江生まれのゆえか、意外なほどに信心も深いこの理学博士はコメントを加えるのだが、『うた紀行』執筆のために久しぶりにこの湖畔の神社に参拝したときには、ここでも裕子夫人が同行していたらしい。「病む妻」を詠んだこの項の和宏氏の反歌は、またも痛々しく胸に迫る。

病む妻の歩みはかなし湖岸(うみぎし)の風は寒しも風に吹かるる

実は平成二十一年(二〇〇九)春の湖東・伊吹山への小旅行の頃から、私の妻もパーキンソン病がすでにかなり進行して「病む妻」となっていたのである。それで『うた紀行』の滋賀の部の枕の歌の数々と、それに対する二歌人の反歌と文章とを読んでゆくと、ことのほか当時の妻の弱々しくなった姿が私の身にも心にもよみがえってきて、私に寄りそい、私に迫ってくるのである。私たち二人は、もちろん永田夫妻のような何に触れても深い詩魂の表現を口にしうるような詩歌の人ではなかった。金婚式も十年ほど前に終えたような末期高齢の老夫婦にすぎなかった。妻の取柄といえば、少しはフランス語のできる、はるか戦前生まれの良妻賢母であった、ということぐらいだったろう。だが、それだけに一層、病んだ老妻の私の腕にとりすがって歩いた姿が、この『京都うた紀行』の一書によって、私の眼の前に、いじらしく、悲しく、いとおしく、浮かんできて離れない。

京都、近江の土地の風光の古きがゆえの美しさ、なつかしさを、少しでも知る人ならば、誰でもこの一書を読んで私と似た思いを抱くにちがいない。そのなつかしさをまだよく知らぬ若い人々にしても、この書によって、ある一つの土地の眺めとその地名、その土地が「昏き器」として宿している人々の暮しの歴史とその歴史のなかに湧き出た古典の詩歌や物語、そしていまその土地に立ちあるいは暮す自分、――それらの間に知らぬ間(ま)に生まれている血のつながり、親密なきづな、深いゆたかな心性の系譜というものを、学び、自覚してゆくのではなかろうか。『京都うた紀行』は、京都が千二百年の古都であり、いまもその歴史に生きる都であるだけに、ひときわ強くこの歴史的存在としての自分、過去があってこその現在の有難さ、というものを私たちに伝えてくれるのだ。

本書のなかの洛中洛外のどの地名を取り上げてみても、みなそうなのだが、例えば上賀茂神社の氏子でもあった私たちにとって一番なつかしい賀茂川――

賀茂川の流せる夏の夕日にて光しだいに弱くなりゆく

初井しづ枝

歌誌『コスモス』の会員だったというこの現代歌人の一首も実に美しい。河野裕子さんが評するとおり、「『賀茂川』が夕日を流すという見方は新鮮」である。私などはこの一首の遠い源流に、「暑き日を海に入れたり最上川」の芭蕉『おくのほそ道』の名句を連想するのだが、滔々たる最上川の原始の力に対して、「光しだいに弱くなりゆく」浅い賀茂川の薄紅(くれない)のきらめきは、たしかに文明の洗練をへてきた古都ならではの水の反映であったろう。私も家の前の土手に立って、幾たびもこの夕映えを運ぶ川の光を見、その音を聞いていたものだった。

そしてこの一首を受けて綴られた裕子さんの一節と歌の一首は、またも私たちの胸を抉(えぐ)る。

十年まえの秋の晴れた日だった。乳癌という思いがけない病名を知らされたあの日の悲しみをわたしは生涯忘れることはあるまい。鴨川のきらめく流れを、あんなにも切なく美しく見たことは、あの時もそれ以後もない。

人には、生涯に一度しか見えない美しく悲しい景色というものがあるとすれば、あの秋の日の澄明な鴨川のきらめきが、わたしにとってはそうだった。この世は、なぜこんなにも美しくなつかしいのだろう。泣きながらわたしは生きようと思った。

来年もかならず会はん花楝(はなあふち)岸辺にけぶるこのうす紫に

河野裕子

「来年」は、自身の病いを知った女性の独りごとの歎きの歌なのだから、「来る年」でも「来(こ)ん年」でもなく、ごく素直に「来年(らいねん)」と読むのだろう。そして初井さんの歌にも河野さんの歌にも、万葉、古今以来、あるいは芭蕉以来の古典詩歌の映像とひびきが潜められていることに、私たちはやがて気づいてゆく。

この書が京都の名所案内ではないことは前にもふれた。また歌枕の作者として挙げられるなかには、山川登美子(珠数屋町)、吉井勇(祇園)、斎藤茂吉(滋賀・蓮華寺)、上田三四二(貴船)、窪田空穂(黄檗山萬福寺)、塚本邦雄(近江)、湯川秀樹(京都大学北部キャンパス)等々、近現代の古典的歌人というべき人たちの名も少くはない。だが、一番多いのが現代の、それも私たち素人はその名も知らなかったような若い歌人たちであることは、この本のもう一つの魅力であろう。一例だけを最後に挙げれば、梅内(うめない)美華子という作歌当時二十歳の同志社大学生、いまは四十代であろう若い女性歌人。しかも選ばれた地名は、洛北の北大路駅という地下鉄の駅名である。選者裕子さんもはじめてこの一首を目にしたときには、その新鮮さに驚き、「北大路駅」という駅名を歌枕としてしまったことを面白く、愉快に思ったという。

階段を二段跳びして上がりゆく待ち合わせのなき北大路駅

梅内美華子

なるほど、快活活発な女子大生らしい歌だ。彼女はこの地下鉄で南の新田辺の同志社キャンパスに通っていたというから、これは大学からの帰り路だったのだろう。私も京都駅から上賀茂に帰宅のときなど、よくこの駅で下りた。南側の北大路への出口にはエスカレーターもエレベーターもあったが、北側の内河原町の通りの方には、見上げるような高い長い階段しかなかった。私も余力のあるときにはこちらの階段を登り、賀茂川の土手に出て、川のなかに置かれた楽しい飛び石を渡って川上川下のひろがりに向かって大きな深呼吸をし、それから東岸の植物園沿いの紅しだれの並木の下を歩いて、菖蒲園町の家に帰ったものだった。

梅内さんも「待ち合わせのなき」と言うから、乗降客の出入りの少い、人目の少い、ガランとしたこの北側の階段を二段跳びで上っていったのだろう。若さゆえの自然の反応だったのか。あるいは、この日に限ってデートのない一種の気楽さと淋しさとから、この男の子のような行動に出たのであったろうか。

いずれにしても、評者河野裕子さんも、こうしてこの地下鉄駅が京の歌枕に昇格したことを面白がり、なんと十八年ぶりにわざわざこの駅に行ってみたという。階段を見上げて、梅内流に「エイ、わたしもやってみるかと思ったが、いけませんお齢(とし)を考えなさいと言い聞かせゆっくりと上がって」いったのだそうだ。病身のはずの裕子さんも、こんな若い人の元気な歌に接すると、素直に気力だけはよみがえってきたのであったろう。

立葵咲きゐるところに立ちどまり北大路駅を南へ下る

河野裕子

***

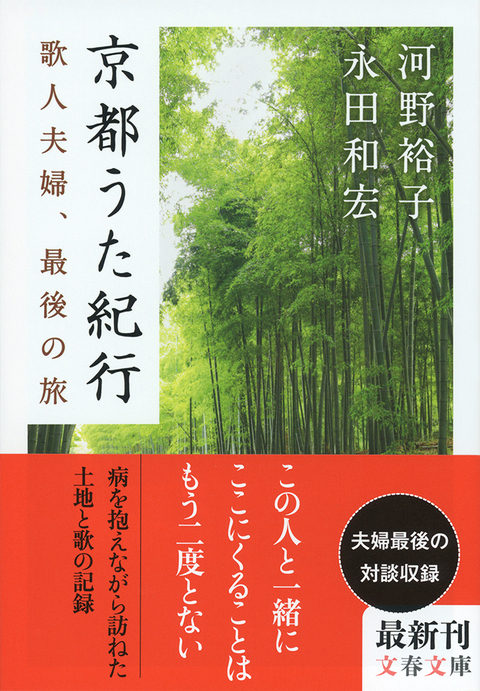

もともと「京都うた紀行」は、「京都歌枕」と題して、京都新聞に毎週一回、歌人夫妻の交代執筆で連載されたものだった。夫二十五回、妻二十五回、計五十回、期間は二〇〇八年七月から二〇一〇年七月まで、まる二年の長丁場におよんだ。最後にお二人のかなり長い「対談」もおこなって、すべてを収めて同じく京都新聞出版センターから現行の単行本となって出たのは、終了後三ヶ月の二〇一〇年十月である。内容の掲載順を現行のように洛中、洛東、洛北……滋賀と整えたのは、たぶん単行本にするときのことであったろう。

この企画は京都新聞編集部の大手柄であった。立派な、意味深い、美しい仕事となった。これによって、京都・近江に新しい歌枕がいくつも生まれたと同時に、その背景となった古典詩歌とその風光が、私たちの眼前にふたたびいきいきとよみがえったからである。そしてまた、永田和宏、河野裕子という現代日本第一流の歌人夫妻の、これが最後の最後の共同作業となり、そのなかにお二人それぞれの京・近江での暮しへの追憶と郷愁と、さらに終ることのない相聞の思いが、まさに「たつぷりと真水」のように盛られたからである。

新聞連載の開始の年月と終了の年月を見直して、私たちはさらに感慨を深くする。二〇〇八年(平成二十年)七月といえば、六十二歳の河野裕子さんが八年前に手術・治療したはずの乳癌の再発と転移を告げられた月である。それから毎週、京大病院に化学療法を受けに通いつづけた。そして連載終了の二〇一〇年(平成二十二年)七月といえば、その七月三十一日付けで裕子さんは単行本化のための序文「はじめに」を、長女紅さんの筆記によってだそうだが口述し、その十日余り後の八月十二日の夜、ついに息を引きとった。夫和宏氏と二人の子にむかって、息絶え絶えのなかからも次のような別れの絶唱を遺して――

さみしくてあたたかかりきこの世にて会ひ得しことを幸せと思ふ

八月に私は死ぬのか朝夕のわかちもわかぬ蝉の声降る

手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が

最後の闘病のこの二年の間に、他のいくつもの仕事をもこなしながら書きつがれた裕子さんの「うた紀行」の文章は、和宏氏のそれにいささかも劣らず、整然として張りがあって、しかも切々たる感傷をおびて、みごとに美しい。連載後の二人の「対談」も、日本人の文化史・精神史における和歌と土地と人とのつながりのもつ深い意味合いをたっぷりと語り合って、これも必読の文献だ。

歌枕の現場再確認のために、二人は夫運転の車で毎回その地を訪ねた。妻が、

「あなたと一緒に行ったというのが、非常に大きかったですよね。……あと何回この人と来ることができるだろうか、だけど、短い残り時間の中で、いま同じ時間を共有している、そういう思いが非常に強かったですよね。」

と語れば、夫はすぐに正直にこう答える。

「それは僕も強く感じたことでした。特に渡岸寺に行ったとき。ちょっと暗い空気の中で、ああこの人と一緒にここにくることはもう二度とないなあと思いながら運転していた。」

そして裕子夫人の次の言葉も、この本のもつ意味を要約するものとして受けとることができるだろう。

「……どこ見回してみても、石投げればそこになんかある、京都は。そういうおもしろい土地に住んでいて、その土地が持っているいろんな人びとの歴史とか時間とか、そういうものがなんていうかな。自分の人生、時間を超えながら、はるばると近いという感じやね。」

「はるばると近い」というのは、現代人にとっての古典の地の大切さ、なつかしさを一言で把えてみごとではないか。

この書をいま文春文庫版にする、というのも、実にいいアイデアである。これによって、現代の日本人が、老年も壮年も青少年たちも、自分のなかに実は生きている歴史と古典のゆたかさ、尊さを、もう一度知り、自覚してくれることこそ、二人の歌人の願うところでもあったろう。