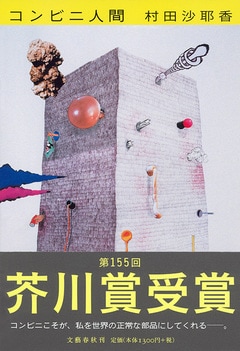

コンビニエンスストアを舞台にした小説を書くのは、きっと、ずっと先のことだろうと思っていた。

『コンビニ人間』を書いた当時、私は実際にコンビニで働いていた。コンビニに対して思い出や愛情があり、思い入れが強すぎるから、今は書けない。そう思い込んでいた。

急に「コンビニを舞台にしよう」と思ったのは、その時書いていた小説がうまくいかず行き詰まり(主人公が縄文セラピーを受けるという謎の小説だった)、全部捨てて新しく書き直そうとしたときだった。「もう、今、コンビニを舞台にして書いちゃおう」といきなり思ったのだった。

最初に書いたのは、コンビニで店長に内緒でみんなで中年男性を飼う話だった。どうしても店長に見つかってしまうという理由でそれも全部捨てて、生まれたのが、古倉恵子という人物だった。

古倉さんという人は、私にとっては特別な人だ。今までの主人公と違って、繊細で傷ついたり、自分の内面世界に籠ったりすることはなく、臆せず誰にでも正直に自分の考えを話し、何も恐れずにいつもまっすぐ立っている。うじうじ悩むタイプの自分にとって、彼女はヒーローのように感じられた。

古倉恵子という主人公が産まれてから、小説は一気に仕上がった。私は、ラストをまったく決めずに書くので、古倉さんの人生がどうなるのかとても心配だった。ラストはいろいろ解釈がわかれると思うが、少なくとも古倉さんにとっては幸福な選択になったと思う。

小さなコンビニを舞台にしたこの小説は、私を想像していなかった場所へと連れて行ってくれた。この本は、英訳され、アメリカとイギリスで出版されたのだ。私にとって初めての英訳だった。コンビニは欧米にはないと聞いていたので理解するのが難しいのではないかと思ったが、竹森ジニーさんの素晴らしい翻訳のおかげで、それも日本の文化として面白がってもらい、想像以上に沢山の人に読んでもらうことができた。海外へ何度も旅をして、読者と話をした。皆、ケイコ、と主人公を親しげに読んでくれた。古倉さんと一緒に旅行をしているみたいで嬉しかった。

この小説は、私にたくさんの奇跡をくれた。あのとき、コンビニを舞台にしようと決断してよかったと思う。今年、私はもう二回の旅を終えており、たぶんあと二回旅をする。古倉さんと一緒に新しい場所で何を見ることができるのか、とても楽しみにしている。

(『週刊読書人』2019年8月2日号掲載)