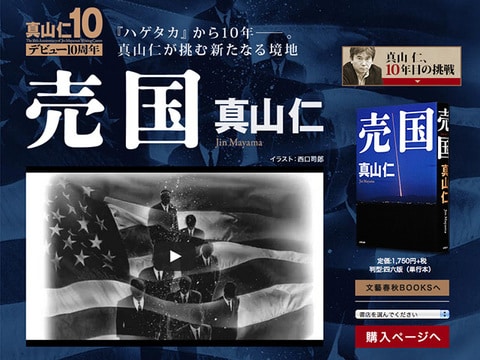

米では宇宙ベンチャーが躍進。小説『売国』で日本の宇宙産業に切り込んだ作家・真山仁が辿る、熱き現場と日本人研究者たち

多くの日本人宇宙飛行士たちは、サインを求められると、“夢”という言葉を書き添える。人類が宇宙に行くというのは、確かに大きな夢であろう。だが、それを夢と記すうちは、宇宙は我々にとって現実味のない、はるか彼方の存在に過ぎない。

一方このところ注目を浴びている米国の民間宇宙ベンチャーの一つ、スペースXの若き社長、イーロン・マスクは、「人類が火星に行くためにわが社を創業した」と断言している。

それは大言壮語ではなく、同社はその目標に向かって着実に突き進んでいる。〇二年に起業したばかりなのに、無人ロケットを地球の周回軌道上に打ち上げただけでなく、国際宇宙ステーション(ISS)に民間企業として初めて輸送機のドッキングにも成功している。

これは、米国の宇宙開発が新しいフェーズに入ったことを意味する。すなわち、国家プロジェクトであった宇宙開発分野に民間が積極的に参入し、産業化が始まったのだ。 「週刊文春」で連載中の宇宙開発をテーマにした小説『売国』の取材で、今年二月末に、アメリカを旅した。

米国宇宙開発の現場をこの眼で見、宇宙を目指す民間企業の実状を知り、宇宙研究の中心地であるロサンゼルスで研鑽している若き日本人研究者たちから話を聞くためだ。

ワシントンDC、ヒューストン、ロサンゼルスを八日で回るという強行軍だったが、収穫は大きかった。

何より、宇宙に対する将来ビジョンの日米の温度差、さらには米国宇宙関係者が、日本の宇宙戦略を、いかに危惧しているのかを肌で感じた。それと同時に、単身アメリカに渡り、宇宙開発の最前線に飛び込む若い日本人研究者から聞く現状は、私の宇宙に対する認識を新たにしてくれた。

二〇三〇年代に人類は火星へ

米国の宇宙関係者は本気で有人飛行による火星探査を考えている。

火星を第二の地球として位置づけ、惑星環境を変化させ人類が住めるように改造するテラフォーミングの考えが、SFの世界では古くからある。

火星の一日(自転周期)が、地球とほぼ同じ二四時間で、地軸が二五度傾いており四季も存在するためだ。

実際、一九六〇年代から何度も探査機を火星に送っているが、それなりの結果が出たのは、二一世紀になってからだ。

つまり、火星探査は困難を極める――。その最大の原因は、地球からの距離だ。

火星は地球から約五五〇〇万キロ離れている。月との距離が約三八万キロなのを考えると、気が遠くなるような距離と言える。そのため、従来の探査機よりも強力な推進力のエンジン開発が必要であり、さらに宇宙飛行士が浴びる宇宙放射線対策など多くの困難な課題が山積みされている。

にもかかわらず、オバマ大統領は、二〇一〇年に火星周回軌道に人類を送り込む計画を発表し、大型ロケット「SLS」と新型宇宙船「オリオン」の開発を進めている。これによって小惑星などにある稀少資源の採掘にあたり、火星をその拠点にするのだという。

国内政治でめざましい結果が出せないオバマの苦肉の策だという嘲笑も聞こえたが、オバマ政権は、二〇三〇年代に火星周回軌道に有人宇宙船を乗せるための宇宙基本政策をまとめ、二〇一〇年から五年間、六〇億ドルの追加予算を投入して研究開発を行っている。

二〇一一年に金食い虫と批判ばかりが多かったスペースシャトルを引退させた後、その後継機の開発も中断しているにもかかわらず、なぜそこまで強気な発言ができたのか。

一つには、ISSで得た成果がある。長期間、宇宙飛行士が宇宙空間に滞在した実績、さらにはISSと地球との間に、世界中から無人輸送機が打ち上げられた(そこには日本の「こうのとり」も活躍している)手応えがある。

そして、地球周回軌道周辺(低軌道)までのロケットや輸送機については、民間に委託するという舵切りを行った事で、火星への夢は一気に現実味を帯びたのだ。

ISSに物資を運ぶ輸送機を民間に委ねると発表したのは、二〇〇六年のブッシュ政権の時代だ。その使命を最初に奪取したのが、スペースXとオービタル・サイエンシズの二社だ。

両社とも、有能かつ果敢な若き経営者が、宇宙に行くことを現実の目標と捉え、徹底したコストカットと信頼性を兼ね備えた研究開発を手がけ、着実に成果を伸ばしてきた。

莫大な費用と時間を要する国家プロジェクトだった宇宙開発に、経済的合理性を持ち込んだことで、これらの宇宙ベンチャーは飛躍的な成長を遂げている。

両社のいずれもが、NASAの発想では考えられないほどのコストダウンに成功した。単純比較は難しいが、NASAが打ち上げる予算の一〇分の一以下でロケットの打ち上げが可能だと言われている。

一方、我が国では昨年秋、次世代の固体燃料ロケットとして打ち上げに成功したイプシロンロケットで、先代機M-Vロケットの三分の一の三〇億円以下の費用を目指している。額だけを見るとスペースXがISS輸送機用に打ち上げているロケット、ファルコン9(約五四億円)よりも安価に見える。しかし、イプシロンがISSがいる低軌道上に打ち上げられるペイロード(積載量)は、一・二トンに過ぎないのに対して、ファルコン9は、九倍の一〇トンに及ぶ。同量のペイロードが可能な日本のH-IIAロケットの打ち上げ費用は、一〇〇億円で、ファルコン9の二倍近い。

ここに国家プロジェクトとしてのロケットと、経済的合理性に則った輸送手段(ロジスティクス)としてのロケットの違いがくっきりと浮かんでいる。

スペースXが、民間宇宙船として初めてISSにドッキングを成功させたのが二〇一二年。なのに来年には有人宇宙船でのISSドッキングを目指している。

この状況を知った時、プロジェクトマネージャの森田泰弘教授がイプシロン打ち上げに際して、「ロケットは、近い将来、飛行機のような感覚で打ち上げなければならない」と語っていたのを思い出した。

つまり、「宇宙飛行を終えたら、一時間以内に再びテイクオフする。それが当たり前になってこそ、宇宙開発が身近になる」という目標が、米国の宇宙ベンチャーでは既に現実味を帯びてきているのだ。

今回の取材では複数の宇宙ベンチャー関係者に取材した。小説のための取材で、記事にはしないという条件だったため詳細は記せないが、彼らのムードは「火星に行くのは既に織り込み済みの目標。その過程で自分たちは何ができるのかが課題」だった。

「古い宇宙開発の常識に囚われている者には、火星の有人探査なんてありえないだろう。だが、今や宇宙のフィールドには、明らかにシリコンバレー的な発想が流れ込んでいる。彼らは、不可能か可能かを議論しない。やると決めたらやる。驚くべき事に、それを次々に達成して、頭の固い連中を驚嘆させている」

NASAのOBで、今なお宇宙開発に多大な影響を与えている重鎮の一人は、嬉しそうにそう語った。

「月なんてつまらない星だよ。でも、地球と似ている火星には、無限の可能性がある。ならば、それに挑まなければならない」

宇宙ベンチャーの台頭に、積極的にエールを送る重鎮の姿勢こそが、健全な米国のフロンティアスピリットなのだろう。

日本の戦略なき宇宙開発を危惧

だが取材を進めるうちに火星有人探査計画に沸く一方で、ある懸念が何度も話題に上った。

それは、「日本の宇宙開発は大丈夫か」という問いだ。

小惑星探査機「はやぶさ」の成功により、日本の宇宙開発の評価はさらに高まった。また、構想時からアメリカに寄り添うように協力してきたISSでの日本の実績を、米国は高く評価し信頼を寄せている。

現在米ロ加日欧の計十五カ国が参加しているISSは、“宇宙の実験室”とも呼ばれ、宇宙空間に宇宙飛行士や研究員が滞在し、無重力状態の中でさまざまな実験が行われている。日本は、同ステーションの開発が決まった一九八八年から参加。二〇〇九年に完成した実験棟「きぼう」はISS最大の実験棟であり、装着したロボットアームの性能の高さなどで成果を上げてきた。

ところが、ここ数年、日本は何度か「ISSからの撤退」を仄めかしている。

皮肉な事に今年三月九日、日本人宇宙飛行士若田光一氏が、アジア人として初めてISSのコマンダー(船長)に就任した。若田氏は一九九六年、スペースシャトル・エンデバーに初搭乗以来、今回で四度目の宇宙滞在となる。ロボットアームのスペシャリストとして知られた若田氏にとって、名実共に世界の宇宙飛行士の殿堂入りを果たしたと言える快挙だ。

だが、「ISS開発当初から莫大な費用を負担したにもかかわらず、コマンダーに就任したのは、参加国の中では日本が最後。そもそもISSで何か成果を上げたのか」というような声が、政治家や宇宙政策委員会の委員からも漏れているのが実状だ。その結果、オバマ政権が当初二〇一六年までと決めていたISSの運用を二〇二四年まで延長すると発表しても、「二〇年以降については未定」という姿勢を日本側は崩していない。

ISS撤退のムードの根底にあるのは、年間約四〇〇億円と言われる運用費だ。

日本の年間の宇宙関連費の予算は、今年度は増加したが三八二七億円に過ぎない。総額の一割強を占めるISS運用費が高いと感じるのは事実だろう。では日本は、ISSに参加していない中国のように宇宙開発を独自で行うだけの決意があるのだろうか。このところ微減が続くと言われている米国は民生・軍事を併せると約三兆八〇〇〇億円に達する。巨大予算を誇るアメリカをはじめとするロシアやヨーロッパなどの宇宙大国と協調しながら、強みを磨くしかない中で、ISSから撤退することは、日本が事実上宇宙開発事業を断念するのと同じ意味ではないのだろうか。

民主党政権時の仕分け作業で「費用対効果を上げていない」と批判が始まったのを皮切りに、宇宙開発に積極的だと言われている安倍政権でさえも、同様の声は上がり続けている。 「ISSにおける日本の実験施設である“きぼう”は世界的に高い評価を受けている。また、国産輸送機の“こうのとり”の技術を、アメリカは次世代の輸送機に生かしたいとも言っている。宇宙開発の現場で、アメリカがこれほど高く日本を評価した時代はない」

日米の宇宙関係者はそう口を揃えるのだが、目先の利益しか見ようとしない人たちには、宇宙開発は所詮“お荷物”でしかないらしい。

宇宙開発は日本の最後の切り札だと、私は思っている。ポスト工業化社会などと言われても、付加価値の高い製造品で稼ぎ、資源不足や食糧不足を補うという日本の従来の産業構図は一向に変わらない。原発プラントを輸出しようというのも、高い製造技術が他国の追随を許さないからだ。

宇宙開発には、ものづくり大国・日本のお家芸を生かせる要素がたくさん詰まっている。また、終戦直後の、故糸川英夫博士から続く宇宙開発の伝統は、欧米では「考えられない」というほど高度な技術力を誇っている。

問題は、その研究開発の過程で得た技術の集積の意味を理解せず、技術開発と産業化を繋ぐ努力を怠り、成果の評価すら正しくできない日本政府や政治家にある。 「宇宙開発には、国家としての明確なビジョンや覚悟が必要だが、日本はそれが漠然としていて見えない」という嘆きの声を、今回の取材で何度も聞いた。

とにかく手っ取り早く儲ける方法を考えよ――という考えが、バブル崩壊以降の日本の政界や財界、そして官僚にまで染みついてしまっている。その結果、研究開発という将来を見据えた長期計画で、新産業を構築するという日本独特のスキームを失ってしまっている。

彼らは、成長戦略だの成長産業だのをお題目のように唱えているが、それらを本気で実現したいと考えているのであれば、産業まで創造してこその政治家であり財界ではないのだろうか。

もちろん、日本でも宇宙ベンチャーは既に存在している。例えば、段ボール箱大の重さ一〇〇キロ以下の超小型人工衛星の打ち上げに成功したアクセルスペースのような存在は、頼もしい限りだ。

しかし、「火星に行くためやるべきことをやる」と豪語するスペースXのそれと比べれば、あまりに環境が違いすぎる。

米国は、低軌道の宇宙産業について民間に委託したとは言え国家によるバックアップは万全の体制なのだ。ISSへの輸送を担当する両社に六、七年分の期間で総額二―三億ドルにも及ぶ支援や人的技術的協力も行っている。

片や日本は宇宙開発に限らず、国際貢献で尽力した優秀な人材を国内でほとんど活用できていない。

例えば、現役の宇宙飛行士として実に六八〇時間を宇宙で過ごしたチャールズ・ボールデンは現在NASA長官である。翻って、日本の宇宙飛行士は、誰一人JAXAの理事にすら就いていない。

米国の我慢は限界に

莫大な資金と人材を投入した後、それを日本の国益にどう生かすのか――。その当たり前の思考がない政治家や政府に、「ISSは無駄遣い」と糾弾する権利があるのだろうか。

若田氏のコマンダー就任に続き、そのような日本の意識を危惧するアメリカはさらなる日本贔屓のカードを切った。

今年一月に米国国務省主催で開催された初めての閣僚級会議「国際宇宙探査フォーラム」(三五の国と機関の代表が出席)で、アメリカは火星への有人飛行を国際協調で進めたいと要請。第二回会議を二〇一六年か一七年に日本で開催すると決めた。本来であれば、日本のはるか先を行っているロシアやヨーロッパでの開催が妥当にもかかわらず、アメリカは日本を指名した。その意図をしっかりと理解すべきではないのだろうか。

ただ、勘違いしてはいけないのは、日本を頼りにしているから、アメリカが必死になっているのではないということだ。日本が宇宙開発の国際協調から抜ければ、そこに「厄介なライバル」である中国が台頭してくるのを懸念しているからだ。

中国は二〇一三年一二月、無人月探査機「嫦娥3号」を月に着陸させた。月面着陸は、旧ソ連の「ルナ24号」以来三七年ぶりで、旧ソ連、米国に次いで三カ国目の快挙だ。さらに無人探査車「玉兎号」が月での作動に成功している。アジアの雄だと自負していた日本は、この瞬間、中国にその座を奪われたと見る人も少なくない。

その一方で中国は、地上から弾道ミサイルを用いて自国の老朽化した衛星を破壊する実験も行い、深刻なスペースデブリ(宇宙ゴミ)問題を引き起こす“ならず者”でもある。

日本のISS撤退は、宇宙における中国の脅威拡大を意味する。それはアメリカの国益を損ねることになるから、必死で日本撤退を止めているのだ。だが、米国の我慢は限界に来ているという話も聞いた。

「アメリカが日本にサインを送っている間に、国際協調路線を明確にしなければ、いずれ米国の政治家から、日本は宇宙開発から排除せよという声があがるかもしれない」という懸念が、既に日米両国の宇宙関係者の間で強まっている。

日本の若手の活躍と不安

さて、旅の最後に、同国の宇宙研究の中心地であるロサンゼルスで若き日本人研究者たちに会った。ロスの中心地から車で一時間のところにあるパサデナは、NASAの研究機関であるJPL(ジェット推進研究所)やカルテックの愛称で知られるカリフォルニア工科大学がある。その両機関に、宇宙に夢を馳せた若き日本人研究者がいる。

中にはJAXAや企業から派遣された者もいるが、それ以外で彼の地にいる日本人研究者たちの経歴はユニークだ。大学受験から単身アメリカに渡り宇宙研究を目指した者、博士号をMITで取得した強者までいる。

いずれもが宇宙に憧れただけではなく、「どうせやるなら本場の米国で学びたい」と海を渡ってきたのだ。だが、寝ても覚めても宇宙が好きというフリーク的な研究者は意外と少ない。むしろ日本の大学制度の中での学びにくさを理由にアメリカに渡った者が多い。

米国の大学院生は、単なる学生ではない。教授がプロジェクトを受注し、研究員として報酬をもらって研究を行っている。そのため自ずとシビアさが違う。

そこが彼らのやり甲斐の源だという。加えて自分たちの研究がそのまま米国の宇宙開発に直結しているという手応えが嬉しいのだとも言う。

このシビアさは、NASAが誇る巨大研究施設JPLでも同様で、研究者は皆、ミッションごとに配属されており、ミッションが終了すると失職するのが一般的だ。 「結果を求められている緊張感がある」のと同時に、宇宙開発が単なる夢でなく、現実だとも感じられるのだという。

それに比べると日本の大学での宇宙研究は、明確な目標が見えないようだ。例えば相模原にある宇宙科学研究所(宇宙研)は、修士課程以上の学生が約一〇〇人学んでいるが、博士課程まで修了した学生達が、そのまま専門分野で研究できる施設はほとんどない。やむなく地方大学の助教で、物理学の授業を受け持ちながら、細々と研究を続けているのが現状だ。

ロスの若き研究者への取材でもう一つ印象的だったのが、彼らの多くが「アメリカで学んだことを、日本にどのようにフィードバックするか」について悩んでいることだった。 「当初は、研究成果を手にして凱旋してやろうという気分だったが、今は随分変わってきた」とある研究者は話す。なぜなら多くの場合、彼らが帰れる場所が日本にはないからだ。 「アメリカで宇宙の最先端を学んだところで、それをどこで生かすのか。あるいは、米国で挙げた成果をきちんと評価されるのか。帰国を考えると同時にそんな不安ばかりが頭に浮かぶ。ならばいっそのこと、暫くここで研究開発に没頭したい」という声が主流だ。

他の分野でも留学後の研究者の不活用が深刻になっている。このところ、欧米への留学生が減ったと嘆く向きがあるが、留学生からすれば「帰国しても、公正な評価をしてくれる組織が限られている」という壁があるのだ。

米国で学んだ最先端の知識を生かせるような場はなく、アメリカの水準よりはるかに遅れた宇宙関連メーカーへの就職、あるいはJAXAか大学の教員か、将来の選択肢は驚くほど少ない。これらは、切磋琢磨して研究に励んでいる彼らからすれば、成果を生かせるフィールドとは言い難い。これこそが日本の閉鎖的な環境の最大の弊害ではないか。 「いつかは日本に帰りたいと思っている。でも、その時は宇宙ではなく、どんどん世界に留学していこうという若者を育てたい」と話した留学生の言葉は重い。

また、既に一〇年以上アメリカで宇宙分野での研究開発に携わっている人が「最初は、何が日本のためになるのかを考えていたが、最近は、人類のためにどんな貢献ができるのかって思い始めている」と語ってくれたのも印象に残っている。

国際協調で宇宙を目指すという姿勢は、既に若い研究者の間では、国境や言葉を越えた文化となりつつある。

掛け声だけは立派で、そのくせ小さな成果ばかりを追いかけて貴重な機会を逃す日本政府に今こそ必要なのは、宇宙開発の最前線で奮闘する留学生のようなマインドを持つことではないだろうか。

そのためには明確な宇宙戦略と現実的な施策の構築が急務であろう。同時に、国家でしか担えない使命と民間に委ねるべき分野を分け、二人三脚で大きな果実を結ぶための長期的視野に立ったプロジェクト構築が求められる。

宇宙をただ夢として語る時代は終わった。現実的な国際競争の中で、日本復活の鍵を早急に探さなければ、取り返しのつかない規模で国益を損失することになるだろう。