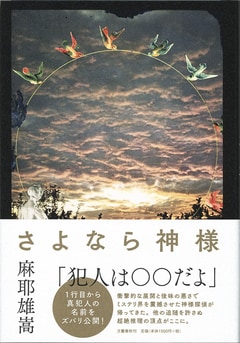

久遠(くおん)小に転校してきた鈴木太郎は、成績優秀でスポーツ万能。さらに自ら神と名乗り、リコーダー盗難事件の犯人を言い当て、暴走トラックの事故を未然に防ぐなど、その「力」を見せつけた。以後、同じ5年生の間で、鈴木は「神様」と呼ばれるようになる。

物語は、久遠小探偵団のメンバーである桑町淳が、近隣で発生した体育教師殺しの犯人を神様に訊ねるところから始まる。「犯人は○○だよ」――いとも簡単に真犯人を名指しする鈴木(それも冒頭1行目で!)。それは意外きわまる名前だった。本当に○○が犯人なのか? だとしたら、一見事件と何の関わりもないように思える○○はなぜ、どのようにして凶行に及んだのか? 探偵団による捜査が始まった。

「本格ミステリというジャンルでは、『名探偵は間違わない』というのが基本原理です。もっとも、名探偵は作者から真相を託された絶対的な存在であるにもかかわらず、建前としては普通の人間として、他の登場人物の中に紛れ込んでいます。事件や犯人に正面から挑んでいるように見えるし、その推理は説得力があって初めて、みんなから名探偵と承認されるわけです。

でも、どうせ名探偵が絶対的なものであるなら、神のごとき名探偵ではなく、いっそ『神様』そのものに仕立てて、1行目から真犯人を指摘させてみたらどうか。神様は真実を知っているので推理も説得力も必要ありません。絶対なものを絶対として扱う。みんながあえて気づかないふりをしていることを開き直ってあからさまにし、さらに徹底させてみたら面白いかも、と」

意外すぎる犯人の名に接して驚愕、懊悩し、それでも懸命に捜査をおこなう探偵団の少年少女たち。彼らが「神託」に触れ、それを意識することがさらなる事件を生み、やがて探偵団の人間関係まで変容していく展開は、まさに圧巻。作者の容赦ない筆は、小学5年生の青春の苦みさえ描き出す。

「神様自身は特に何かをするわけではなく、ただ犯人を指摘するだけ。それも主人公が訊くから教えてあげているだけなんです。昔、名探偵の自販機というアイデアを思いついたことがあって、事件の概要を伝えて100円を入れるとガチャガチャッと推理を書いた紙が出てくる。この神様もそういう便利な装置にすぎません。装置をどう利用するか、あるいは悪用するか、それは人間次第ですよね。

読者の方も、お読みになって、もし自分が犯人だとしたら、何でも見通す神様の神託をいかにかわして目的を達するか、知恵をしぼってみると楽しいと思います」