長く手元に置いておく手紙やメモ書きなどはめったにあるものではないだろう。

私の仕事場にも創作のヒントのようなメモ書きであれば何枚かはあるが、それとて10年、20年と時間が経過すると書いた折の熱気が失せてしまい、はて何のためのメモだったかと首をひねったりする。それでもしばらく眺めていると、ああ、こんな感じのものを書きたいと思っていたのだと思い出したりする。

手紙にはほとんどそういうことはない。

どうしてこんなことを書きはじめたかというと、今回の震災で仕事場が半壊し、手紙を仕舞っておいた抽き出しから数年間の手紙やファックスの束が散乱し、それの整理に半年近くかかったからである。すべてを見ずに焼却しようと思ったが、何通かの創作のとっかかりになるものがあった気がして、ぽつぽつ整理した。結果、そんなものは1通もなかった。追憶の回り道をしたようで疲れてしまった。500通あっただろうか、もっとかもしれないが、2、3通を残して焼却した。母からのものと死んだ友人のものでどうも破毀し辛かった。

清々した。

懸命に書いてくれた人には悪いが、気分がこれほど晴れるとは思わなかった。意外な感情だった。過去をどんどん始末するというのはさっぱりするものだとわかった。

自分という人間に情を持って関わってもらえたということは有難いことだが、自分が消滅した後にその形跡が残るというのがどうも嫌でしようがない。

こう書いて、二通の手紙のことを本題にするのだけど、矛盾しているようで、少しおかしい(支離滅裂のおかしいの意味)が、大切なことのような気もするので、書く。

その手紙は長く私の仕事場の隅に置いてあった。

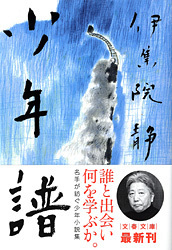

突然、届いた手紙で、差出人も知らぬ人だった。手紙が届いたのは30年近く前で、和紙にブルーの罫線が引かれた便箋に同じくブルーの萬年筆で書いたと思われる文字が1文字1文字丁寧に書かれてあった。絵のような文字だった。手紙の内容は私が初めて出版した短篇集の感想が綴ってあった。誉めて下さっているが、何より私が感激したのは、少年の頃から読書に親しみ、自分が好む小説が少なくなり、長い間、このような小説に出逢うのを待っていたとあったことだった。その短篇集は処女作を含めて5、6篇が収録され、実に地味なものだった。私としては書き得るすべてを書いたつもりだったし、最初で最後の本になるかもしれないと思っていた。出版の担当者も、何しろ地味ですから、と暗に売れることは期待しない方がいい、というようなニュアンスの話をされた。だから最小限の刷り数だった。書店の棚に1冊だけある本を見た時、それなりの感慨はあったが、居並ぶ他の本とは力量が違うのだろうと妙に納得もしていた。

――誰か買う人はあるのだろうか。

半年して、その手紙は届いた。