「築地明石町」という鏑木清方(かぶらききよかた)の作品がある。浅葱の着物の上に黒の羽織を着て、両手を胸元であわせ、やや後ろを見返した長身の女性像である。

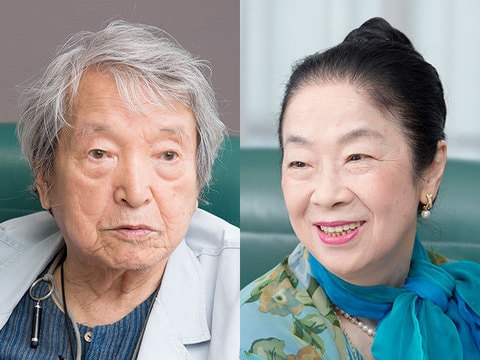

岩崎治子(はるこ)さんは、その絵から抜け出したような人だった。木場の大店の娘で、兄が「女の子は大学なんぞに行かなくていい」といって、月謝をはらいこんでくれなくなった。治子さんは決然として大学をやめた。

その兄の友達に岩崎徹太(てつた)という人があり、彼がよく遊びにきていた。はじめて会ったのは、徹太が22、治子さんが16歳のときだった。

「昭和七年の一月、岩崎徹太から突然プロポーズの手紙をもらった」という。わたしは、この徹太に人を見る目があったとおもうし、その徹太の中に、信ずるに足る包容力を読み取った治子さんも、ただの美人ではないとおもう。

その後、徹太の母が家にきて、正式に結婚の申し込みをされてから、家中が騒然となった。兄をはじめ家の者は「彼は赤だ、お前はだまされている」というのである。

これまで何度も家に遊びに来ているのに、あの人を何と見ていたのだろう。と治子さんはおもう。いろいろ手を尽くしてみたが、むだだった。治子さんはひそかにこころを決めた。

「昭和七年八月二十一日、昼前、私はあらかじめととのえておいた荷物をトランクにつめ、門の脇にある供待(ともまち)部屋に、朝のうちにかくしておき、兄宛に手紙を(今まで世話になったことのお礼と、今後は一切何の迷惑もかけないことなど)机の上においた。昼近く、ふだん着のまま何気ない顔で門脇の荷物をとり家を出た。当時三人いた女中の一人は知っていて、家を出るに際して協力してくれた」

以上は、岩崎治子遺稿『名残りの花』(岩崎書店)に書かれていることである。

岩崎徹太はわたしがお世話になった岩崎書店の社長だったが、その頃は三田で古本屋を開いていた。

「赤」? 血のさわぐ熱血児ではあったが、共産党員ではない。

鶏を押し込んで卵を産む機械にしてはかわいそうだという侠気から、飯能の山奥に広大な鶏小屋をつくって、そこで鶏を飼い、産んだ卵を探すのが大変だと笑うくらいである。いじめられたり、弾圧されたりしている人を、黙って見ておれなかっただけだ。

古本屋を開いていたころ、店に法律書の全集があって、ある学生が金を貯めては、毎月1冊ずつ買いに来ていた。

岩崎さんは、「あなたは毎月一冊ずつ買っていくようだけど、先ず、全巻を家に持って行って、あとから毎月1冊ずつの代金を払うというのはどうか」と提案した。学生は喜んでシリーズを丸ごと持って帰り、毎月1冊ずつの代金を払いに来ていた。

「でもねえ、人間というものは弱いもので、はじめは欠かさず来ていたが、次第に足が遠のき、ついには払いに来ようにも、これなくなってしまったが、まあしかたがないですよ」と岩崎さんは、苦笑した。

弱いものの味方をもって任じていた、昭和18年2月のこと、岩崎さんは当時の治安維持法違反ということで検挙、監禁された。

ある日、「僕を覚えていますか、わたしは、学生の頃あなたの書店に迷惑をおかけしたものです。あなたの志には、言い尽くせぬほど感謝しています。人前ではイワサキと呼び捨てにしましたが、どれほどあなたの心情に感謝していたかしれません。今は法律家として研修するため、看守の見習いをやっています、わたしはあなたのお役に立つことでご恩に報いたいとおもいます。何でも言いつけて下さい」といった。

岩崎さんはその奇遇をよろこび、「世間のニュースを聞かせてください」といったらしい。監禁されていながら、岩崎さんは世の中のニュースを知ることができたという。

このような話は、新派の芝居にだってないほどだ。すっかり感激したわたしは徹太さんに、「自伝か何か書いて残しておいてくれませんか」といった。すると、

「アンノさんねえ、自伝とかナントカ、ああいうものはねえ、書くもんじゃあありませんよ」

といってわらわれた。その言葉は私の心に残った。そしてやはり書かないほうがいいらしいとおもった。

岩崎さんは、「墓も建てたくはないが、まあ道ばたの石ころに「『同行二人ここに眠る』と書いたものでもおけばいい。安野さん、その字をかいてくれませんか」などといわれた。『同行二人』はともかく、ご夫妻は私と同じ無宗教なのだなとおもった。徹太さんが亡くなったあと、わたしは1晩かかって「岩崎の墓」という字を書いた、墓は所沢聖地霊園にある。

「僕らの墓の近くに墓地を買わないか」といわれ、その近くに墓地を買った。「野の墓」と書き、今はわたしの母が入っている。

しらぬまに年をとった。お世話になった方々の、顔が去来する。1人1人御礼をいって歩きたい気がする。それが禁断の『絵のある自伝』となった。

岩崎さんも治子さんも、入院されたときお見舞いにうかがえなかった。行けば良かったのにとおもう。

でも、寝ておられるところへ行くのも悪い気がして、失礼しているうちに、おもいのほか時間が過ぎ、別れのときがきてしまった。