木下昌輝さんは、オール讀物新人賞受賞作を表題作とした『宇喜多の捨て嫁』を昨年秋に上梓。デビュー作がいきなり直木賞候補作となり、選考委員の東野圭吾さんにも「面白いという点では候補作中随一だった」と高く評価された。初の単行本だっただけに次の作品を見てみたいという声も上がっていたが、やはりその実力が正真正銘であったことを、本書『人魚ノ肉』は証明している。

「宇喜多直家を描いた前作では高校生直木賞を受賞することもできましたが、選考委員だった高校生をはじめ、読者の方がおどろおどろしい表現も含めて高く買ってくれました。それを意識しつつも、今回はさらに新しい形式にチャレンジしてみました」

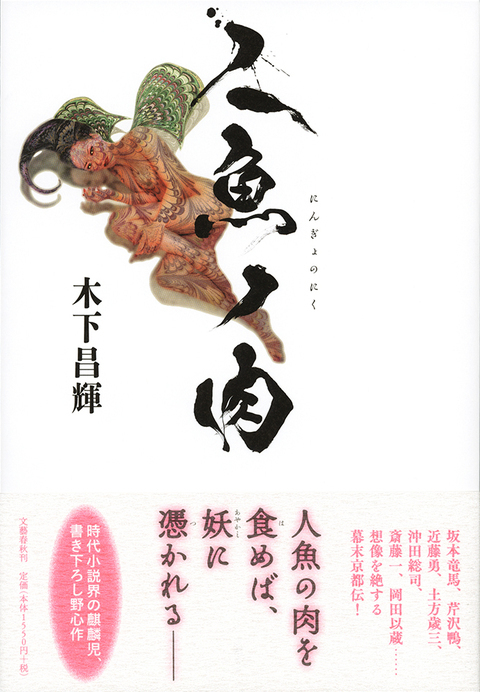

こう語る野心の新作は、幕末の京都が舞台である。登場するのは坂本竜馬、芹沢鴨、近藤勇、土方歳三、沖田総司、斎藤一、岡田以蔵――時代小説ファンならずとも馴染み深い名前が並ぶ。しかし、何と人魚の血肉を食んだことから志士たちが怪異にとり憑かれていくホラーテイストの作品集なのだ。

「僕自身もかつて実際に住んでいたことがあるのですが、京都の奥深さというのはあまりに底知れないもので、どう書いたらいいか最初はずいぶん悩みました。そこで新撰組の隊士をモンスターにすることで、京都の文化が際立つかもしれないと……」

池田屋事件で喀血したとされる沖田総司は実は吸血鬼となっており、生涯名前を何度も変えた斎藤一にはドッペルゲンガーが現れていた、とあらすじのみを説明すれば「とんでもないと怒られるかもしれない(笑)」が、史実にはあくまで徹した。

「当時の京都人が見た新撰組の姿を忠実に書くことに特に気をつけました。つまり、ヒーローではなく敵役として表現する。実際に悪事も色々と働いたし、京都人の価値観と新撰組の信じるものは相容れなかった不幸もあった。ただ、隊士たちが完全な悪役かと言えばそうではなく、花街などでもてたと言われているのは、彼らに私利私欲がないことを京都の人が理解していたからでもあると思いますね」

なかでも別格だと感じるのは、ミスター新撰組とも言うべき、土方歳三の存在だという。

「自分たちのやっていることが悪事だと自覚していたのは、新撰組の中で土方だけだったかもしれませんが、それでも信じるもののために悪にさえ手を染める。決して正義の味方ではないけれど、ある種の美学を凝縮させて、どんな幕末維新の主人公たちよりも格好いい男として書くように心がけました」