子どもにとって街は全宇宙

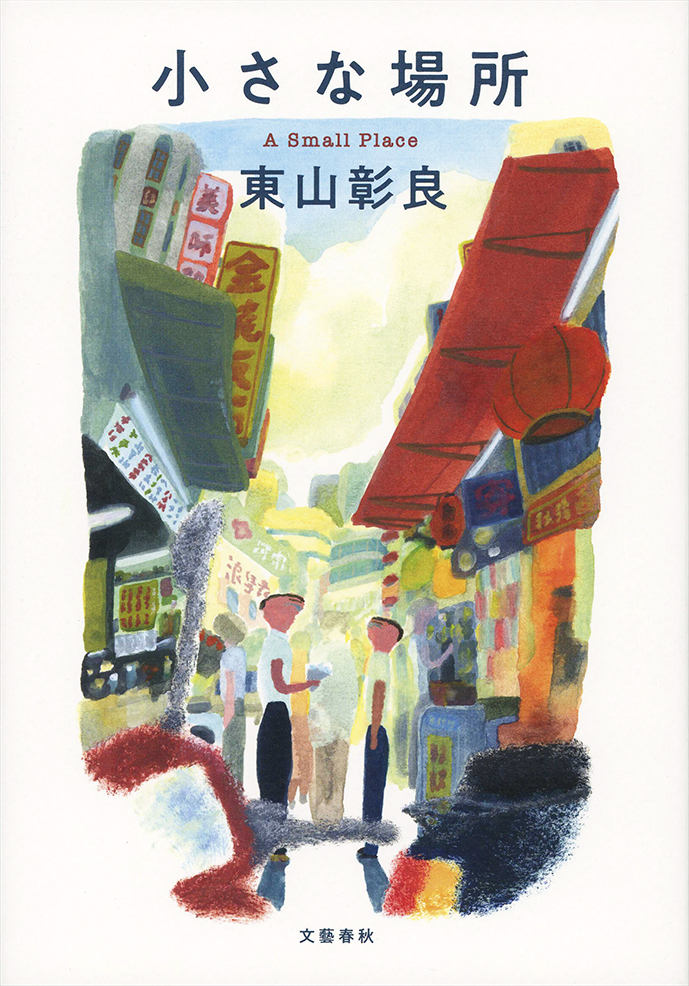

『流』『僕が殺した人と僕を殺した人』に続き、台湾を舞台にした本作。刺青店(タトゥーショップ)がひしめく「紋身街」(もんしんがい)に暮らす少年・小武(シャオウ)は、両親が営む食堂の店番をほったらかしては、彫り師のケニーやニン姐さん、珍珠奶茶(タピオカミルクティー)を売る阿華(アファ)の元へ出かけていき、街のいろんな噂を耳にする。

娼婦だと噂の女の子、不思議な特技を持つ探偵、少数民族の言葉でラップをする学校の先生、ありえない方法で刺青を消した男、負け犬のヤクザが見た不思議な現象――大人たちの会話から垣間見える世界は、時に不可思議、時に理不尽で、小武はそんな大人たちの話題に口を突っ込んだり巻き込まれたりしながら、紋身街での暮らしを楽しんでいる。

「紋身街は、西門町に実在するほんの短い横丁。いろんな人が様々な理由で刺青を入れに来る場所が、物語の舞台としてとても魅力的だと感じました。主人公を九歳にしたのは、思春期に入る前で、思ったことを忌憚なく言えるし、まだ大人たちの支配を受けている年齢だから。彫り師たちも、たとえば高校生の前では見せないような顔も、九歳の子どもの前では見せるだろうと思ったんです」

街の大人たちは個性的だ。いい加減で狡くて、みんな完璧ではないけれど、本当のことも教えてくれる。お金さえ払ってもらえればどんな刺青でも入れるケニーに対し、ニン姐さんは「刺青は人を生かすもの。それがないと生きていけない人しか入れちゃいけない」と語る。そして小武は、ある女性との出会いを通し、彼なりに、刺青が必要な理由を考える――。

こんな暮らしがずっと続きそうにも思えるが、瑞々しい文章の中に時折挟まれる表現から、小武はすでに成長し、少年時代を振り返っていることが察せられる。そして、小武はある日、自分がいずれこの街を出るかもしれないと気づくのだ。

「子どもって、自分が所属するその場所が自分にとっての全宇宙のようなところがありますよね。小武が『あれ、実はそうじゃないのかな』と気づくのが最終話です。時間の流れに押し出されていくのは、少年を主人公にした物語の本質のようなものですよね。

最後に出てくる小武の作文は、僕が三十年くらい前、東京でサラリーマンをやっていた頃に書いた童話なんですが、今回のこの小説にぴったりはまりました。ここに書いたことは、自分自身、三十年間変わらずに思っていることなんだと改めて気づきました」

日本と台湾で同時刊行される本書。台湾の読者の反応も楽しみだ。

ひがしやまあきら 一九六八年台湾生まれ。二〇〇三年デビュー。『路傍』で大藪春彦賞、『流』で直木賞、『罪の終わり』で中央公論文芸賞、『僕が殺した人と僕を殺した人』で読売文学賞等を受賞。