野球帽の男は、折口山駅前商店街の裏手の路地で足を止めた。

夜の暗がりの中、バーガーショップの裏口に、複数の男達が屯していた。老人が二人と中年が一人、そして二十代らしき若者の四人が、円陣を組んで何かを取り囲んでいた。厳しい空気が張り詰めていた。中年男の穿いている超超ロングニッカボッカーズで半ば隠れてはいたが、彼らは円陣の中心にいる、しゃがみ込んだ小さな子供ほどの大きさの黒い塊をじっと注視しているようだった。野球帽の男は、事が起こればすぐに走って逃げるつもりか、盗塁を狙う代走のように体勢を低くして男達の様子をじっと見ている。その時中年男が円陣の中に踏み込むと、乱暴な手付きで塊の頭の部分を掻き回し始めた。ガサガサと音がした。すると他の三人がサッと間合いを詰め、全員が寄って集って我勝ちに塊に手を伸ばした。

黒い塊は瞬く間に陵辱された。

それはバーガーショップの食品廃棄物を入れたゴミ袋だった。

そのゴミ袋からハンバーガーをゲット出来たのは老人二人と中年男の三人で、若者にはフライドポテトしか残されなかった。フライドポテトの濃厚な匂いが周囲に漂った。最初に老人の一人が、持参したレジ袋に半分ほど詰め込んだところでその場を離れた。続いてもう一人の老人が離れていき、中年男と若者が残った。それまで大人しかった消化器官が突然動き出したのか、野球帽の男の腹から、腸内のガスを運ぶ虚しく長い音が鳴った。彼は二人のいる場所に近付くと両目を見開き、黒いゴミ袋の底に残ったフライドポテトを凝視した。

「何じゃ」中年男が、戦利品の入ったレジ袋の口を結びながら言った。

野球帽の男はゴミ袋を指差してから、その人差し指を自分の口の中に何度も出し入れした。

「ポテイトが欲しいのか?」中年男は言った。

野球帽の男は、弾かれたバネのように頷いた。

「駄目だ。俺達は会員制だからな」

中年男はレジ袋を草臥れたショルダーバッグに詰め込み、ゴミ袋を持ち上げて若者の胸に押し付けると、野球帽の男に向かって「会員になるにはどうすればいいか自分で考えな」と言い残してその場から立ち去った。若者は左手にゴミ袋、右手にレジ袋を提げたまま、ずっと中年男の広くて固そうな背中を見送っていた。まるで中年男の背中にも目があって、その目にじっと見られているからこちらも視線を外せない、というような固まりようだった。それは彼らの間に厳しい掟があるらしいことを物語っていた。そして呑み屋から出てきた複数の客の体で中年男の姿が隠れてしまうと、止まっていた時間が再び動き出したかのように、自分の隣にずっと突っ立っている野球帽の男に向き直って言った。

「何だお前は」

野球帽の男は首をゆっくり横に振った。

「それはどういう意味だ?」

野球帽の男は頭から野球帽を取って若者へと差し出し、野球帽の中を人差し指で盛んに指差した。

「何のことか分からんな」若者は、野球帽を脱いだ男の頭を見ながらそう言った。野球帽を脱いだ男の頭には、慣れない手付きで刈られたに違いない不揃いな髪と、湿疹と瘡蓋に覆われた数個の禿があった。

野球帽を脱いだ男は、若者に向けて野球帽をやや乱暴に上下に揺らした。黒い野球帽から粉雪のような白いものが沢山舞い落ちた。若者は暫く口の端に笑みを浮かべていたが、急に人差し指で野球帽を脱いだ男の胸を突いた。そこは中府と呼ばれるツボで、野球帽を脱いだ男は痛そうに体を二つ折りにした。

「何がおかしい?」

野球帽を脱いだ男は決して笑っていなかったが、若者にそう言われた途端相好を崩した。

「笑ってんじゃねえぞ、ぷっ」と若者も笑った。二人は同世代に属しているようにも、随分と歳が離れているようにも見えた。

その二人の傍らを、若い男女のカップルが避けるようにして通り過ぎていった。

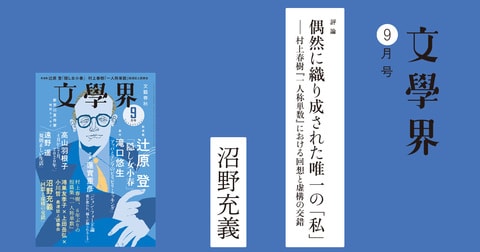

この続きは、「文學界」11月号に全文掲載されています。