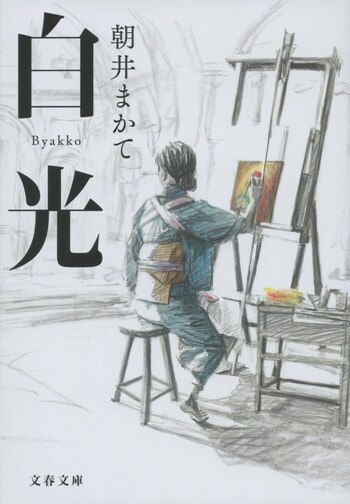

何でもいいから、大好きなことを見つけるように。……と、大人が若者に口を酸っぱくして言うのが、今の時代である。あまりにも「好きになれ」「夢中になれ」と言われるので、若者達の中には、

「好きなものを見つけられなかったらどうしよう」

とのプレッシャーにさいなまれる人も存在するほど。

好き、という感覚を極めることによって、おのずと人生の方向性は定まってくるし、つらいことがあっても、乗り切ることができる。また、百年続くという長い人生を充実させるにも、好きになる力は重要なのだ。……ということから、今は若者のみならず大人も「好き」を追い求めるのだが、しかしこの“好き力”とでも言うべきものが重視されるようになったのは、さほど昔のことではない。

「好き」は、ごく個人的な感情である。“好き力”を発散させることによって、満足したり快感を得たりするのは、自分以外の何者でもない。

しかし性別や身分によって役割が決まっていた時代は、「好き」という気持ちを自由に発散させることはできなかった。好きな相手ではなく、親の決めた相手と結婚するのが当たり前。好きなことを仕事にするのではなく、親の跡を継ぐなど、決められた道を進むのが当たり前、というように。

女性に関して言えば、結婚して夫を支え、子供を産み育てることがほとんど唯一の生きる道だったのであり、そこに個人的感情を介入させる余地は存在しなかった。日本女性の“好き力”は、第二次世界大戦が終わってから、少しずつ解放されてきたのだ。

かつての女性にとって“好き力”は、人生の邪魔にこそなれ、役に立つものではなかった。しかしそんな時代にも自身の尋常でない“好き力”を生かし、その力と共に人生を歩んだ女性が存在したことを示したのが、本書である。

山下りんは安政四年、笠間藩の下級藩士の家に生まれた。明治となって世は一新されるも、りんが何か口を開けば、

「こいつぁ驚いた。りんが己の意見を述べおった」

と兄に驚かれる時代でもあった。

そんな中でりんは、好きな絵の修業をするため、東京に出ることを熱望する。

「明治の世にて、私も開化いたしたく候」

と置き手紙を書き、家出を決行するのだ。

一度は連れ戻されるものの、そこで直面したのは、親友の可枝の自殺である。可枝は和歌が好きだったにもかかわらず、結婚によってその道を閉ざされてしまったのだ。

可枝は生前、

「道を知るというは、重荷を背負うことにございます」

と、りんに語っていた。好きな道を歩む喜びを知っていたがために、可枝は結婚によって道を閉ざされ、死を選んだ。何かを好きになることが、女の人生では足枷となったのだ。

可枝の死に接した後、りんの母は、娘が東京で絵の勉強をすることを認める。結婚して子を産むのでなく、好きな道を一人で究めることを娘に許した母の覚悟は、いかばかりのものだったか。

それからのりんは、“好き力”を決して緩めぬことによって、自分で自分の道を拓いていった。師を得ても「違う」と思ったらすぐに替え、やがて西洋画を学ぶべく工部美術学校に入学。学費の支払いがピンチの時は二度にわたって救いの手が差し伸べられたのも、絵に対する彼女の情熱が、周囲に伝わっていたからであろう。

やがてロシア正教会の信徒となると、日本人初の聖像画師となるべく、ロシア留学の機会が与えられる。サンクトぺテルブルクの女子修道院で絵を描く日々の中でも、りんは自分が望む道を進むべく、常に意思や望みをはっきりと述べるのだった。

印象深いのは、ロシア留学時代の、ギリシャ画を巡る周囲との軋轢である。女子修道院で模写を命じられたのは、ギリシャ画の素朴な聖像。しかしりんにはその絵が稚拙に見えたのであり、写実的なルネサンス様式の聖像画を描きたいと主張するのだ。

なぜ、ロシアの人々はギリシャ画にこだわるのか。りんがロシアにいる間、その謎が解けることはなかった。しかし帰国後、りんが一人で駿河台の聖堂に佇んでいる時、彼女は天のみちびきを得る。

聖堂の天門に掲げられた聖画は、ロシアでりんにギリシャ画の模写を指示したフェオファニヤ姉が描いたものである。その絵からは、絵を描いた時の姉の苦労や、絵画技術の巧拙などは、全く感じられなかった。その絵からもたらされるのはただ、「日本の信者たちへの祈り」のみ。

りんはその時、自分が真の信仰を持っていないことを悟り、涙を流す。自分は西洋画の技法を身につけたいがためにロシアに赴いたということ。そしてそのことをロシアの修道女達はわかっていたということに、りんは気づくのだ。

自分が持っているのは神や他者への思いではなく、「巧くなりたい、才を伸ばしたい」という我執。であるならば、自分は教会にいる資格は無い。……と、一度は教会を去るりん。

しかし彼女は、再び教会に戻る。真の信仰は持たなくとも、筆を通じて教会の役に立つことができれば、と再び聖像画を描くようになるのであり、彼女はやがて自身の若い弟子にも、ギリシャ画の模写を命じるようになるのだ。

絵を描きたい、巧くなりたい、の一心で人生を突っ走ってきたりんにとって、信仰によって描かれたフェオファニヤ姉の絵と自分の絵との違いを知ることは、強い衝撃となる。しかしそれは同時に、彼女にとって深い恵みともなったのではないかと、私は思う。

自分の「好き」を突き詰めていく人は、「それだけでいいのか」との思いに見舞われることがある。ふと客観的になった時に、自身の欲だけを追い求めることへの疑問が生じるのだ。

りんもまた、フェオファニヤ姉が描いた聖画を通じて、自身の真の姿を見ることになった。彼女はその衝撃によって、他者のために絵を描くことになるのであり、それは彼女にとってロシアへ行ったことよりも、大きな転換点となったのではないか。

自身が描いた聖像画の多くには、描いた個人が特定できるサイン等をりんが入れなかったという事実は、彼女が「我」から離れて絵を描いていたことを示していよう。彼女は、自分を知ることによって、自分から離れたのだ。

ニコライ大主教もまた、彼女のその過程を見守っていた。「聖なるもの」とは、「純なる簡潔さ」。その真実にりんが触れるまで、ニコライ大主教は静かに待ち続けたのであり、本書のページの端々からは、信仰に生きる人々の深い優しさが伝わってくるのだった。

山下りんは、早すぎる時代に生まれた「好き」の人だった。そんな彼女の人生を伝えることは、“好き力”が重視される今の世の人々にとって、強いメッセージとなるに違いない。「好き」という気持ちを強く持ち続ければ、人生は拓けていくこと。自分の気持ちをはっきりと口に出せば、軋轢は生じても、状況を変化させられること。そして「好き」を突き抜けた先には、もっと大きな何かが待っていること……。

同時にりんの人生には、日本という国のあり方と重なる部分が見られる気がしてならない。明治になって国が開かれると、欧米列強の技術や文化を盛んに取り入れていった日本。同じようにりんも、西洋画に適性を見出され、キリスト教と出会い、やがて西洋美術を学ぶべくロシアへ留学する。しかし日本もりんも、西洋の文化を一気に取り入れて急成長する一方で、成長痛や、様々なひずみを抱えることになるのだ。

りんは、「もっともっと」と西洋画の技法を修得しようとしたが、思い通りにはならず、ロシアで苦しむことになった。それは我執であるとの客観的視点を得ることによって彼女はやがて解き放たれたが、しかし日本という国は、どうだったのか。本書には、国際社会にデビューして「もっともっと」と貪欲になる日本の姿も描かれるのであり、列強に負けじと領土拡大を目論むと、やがてはロシアとの戦争に突入。昭和になるとこの国は、さらに大きな戦争を起こすことになるのだ。

江戸時代の終わりに生まれたりんは、いわば日本の近代史に沿うように一生を過ごした女性である。「好き」のために生きたりんは、「好き」の時代に生きる私達に人生とこの国とを見つめ直すきっかけを与えるのであり、山下りんを小説の主人公として選び、膨大な資料を丹念にあたってその生涯を描き切った著者の視線と手腕に、感服するばかりである。

信仰とは何か、聖なるものとは何かを、りんが長い時間をかけて理解をしていったように、朝井まかてさんが本書に込めた思いは、ゆっくりと読者の胸に浸透する。ページを開くたびに新たな視点を与えてくれるこの本を、私はこの先も読み返すことだろう。