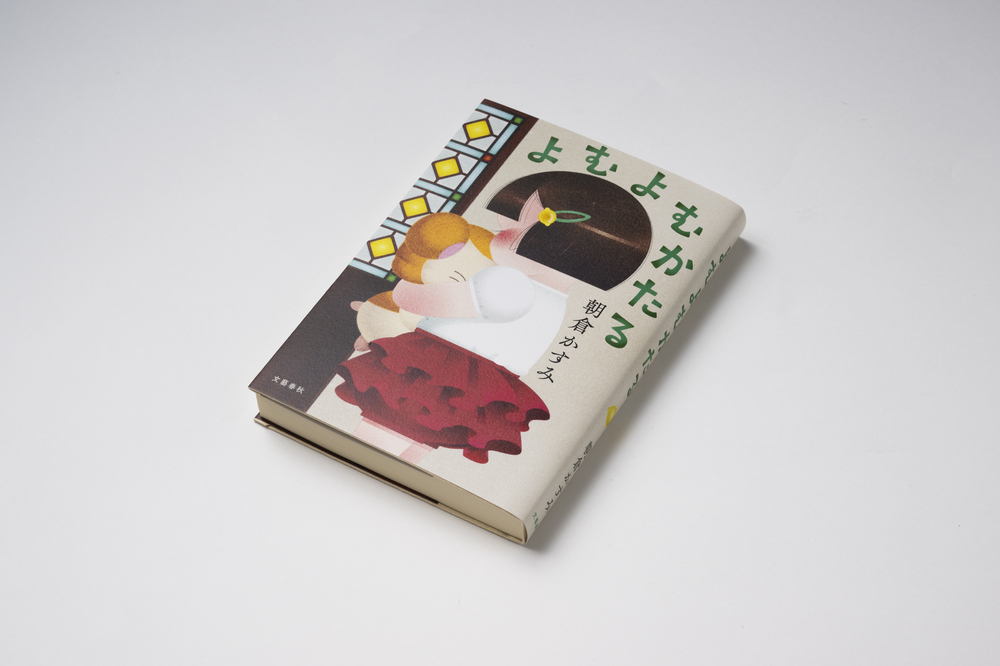

公益社団法人 読書推進運動協議会によって毎年行われている「敬老の日読書のすすめ」プロジェクト。各都道府県の協議会からの推薦をもとに決定する書目に、朝倉かすみさんの『よむよむかたる』が最多の推薦を得てランクインしました。

物語の舞台は、北海道・小樽の喫茶店で月に1度開かれる読書会。平均年齢85歳のメンバーたちの繰り広げる愉快な会話や、少しずつ明らかになる彼らの過去……心地の良い音楽に身を浸しているかのような読書体験に魅了され、本作を激推しする20代の担当編集が作品の魅力をつづりました。(機関紙「読書推進運動 No.693」より転載)

最初の1人は午前中にやって来る。

「ヤァヤァ、どうも、どうもでした」

そう言って戸が開けば、あとはあっという間だ。「チョット、チョット、久しぶり!」「ヤー、生きてたかい?」。閉まったと思った戸はまた開いては閉じてを繰り返し、すぐに全員が顔を揃える。下は78歳から上は92歳までの6人はみな、本を手にしている。

約束の13時にはまだ1時間ある。手元の本をそっちのけに、賑やかなおしゃべりは止まらない――。

* * *

朝倉かすみさんの『よむよむかたる』に描かれるのは、老人たちの開く素敵な読書会です。「坂の途中で本を読む会」と名づけられたサークルの平均年齢は85歳。坂の街・北海道は小樽の小さな喫茶店に集まり、月に1度、課題本を囲んで大いに語り合います。

作品の魅力はなんといっても、個性の強い(強すぎる!?)登場人物たち。発足20年、最古参の「会長」は、道内で人気アナウンサーだった往時を偲ばせるいい声で朗々と会を進めます。ふくよかで彫りが深く、赤茶の髪の女性は、イタリアのお母さんを思わせるから「マンマ」。みごとな白髪をお団子にし、丸襟ワンピースで現れた小柄な女性は「シルバニア」。「蝶ネクタイ」に「まちゃえさん」、「シンちゃん」……。

それぞれに人の話を聞かないものだから予定は決まらないし、連絡も一度では伝わらない。忘れっぽくなったことを悟られたくなくて、「次の会はいつだと思う?」なんてクイズ形式にして聞き出そうとしたりする。

それでも、読書会を「紛れもない生きがい」と言い、約束の1時間前には集ってしまう6人(会長いわく、「最高の仲間と過ごす最高の時間が毎月第1金曜日に待っている――。これほど明るい希望がありましょうか」)に私たちはすっかり魅了され、編集、営業、プロモーションと部署を横断した通称「よむよむチーム」が結成されたのでした。

もう一人の担当者である大先輩は、「18年の編集者人生でこんなに泣ける本ははじめて」と熱弁をふるい、〈編集者激賞!〉と謳うPOPを作って朝倉さんを苦笑させていました(「そりゃあ、編集者が激賞してくれないと出せないもんねぇ(笑)」)。プロモーション部の入社4年&20年超のでこぼこパワフルコンビは、「小樽からベストセラーを!」と何度も北海道へ足を運び、彼の地で着々と「よむよむ応援団」の輪を広げていきました。入社5年、はじめて文藝の部署に異動したばかりだった私はといえば、ひとつの作品がこんなにも人を動かすさまを目の当たりにし、「そうそう、これだよこれ……!」と、本の持つ力にただ涙腺を緩ませていました(あれ、ぜんぜん働いていない……)。

そもそも朝倉さんが読書会をテーマにした背景には、お母さまの存在がありました。

当時80歳を過ぎたお母さまは、朝倉さんが物心ついた頃から近所の主婦仲間と編み物やお菓子作りなどをする「ちいさな集まり」の一員だったそう。様々な集まりを経て、最も長く続けているのが読書会。たとえ入院しても外出許可を勝ち得て参加し、「もー最高なんだワ」と休まず通われていた会を、朝倉さんはある日見学するなり「これはもう、小説に書きたい」と思ったといいます。

作品の連載が始まるときに寄せられたエッセイにはこうあります。

〈わたしは、この「ちいさな集まり」の一員になったときの母が、もともとの母であるような気がした〉

母でも妻でもない、“もともとの母”になれる。そんな読書会のルールは明快です。

課題本を順に2ページずつ朗読し、その都度、感想を述べ合う。朗読への感想と本の内容への感想、ときどき「本文からインスパイアされた各人の思い出話」。6人はこの思い出話が少しばかり長くなる傾向にありますが、それもご愛嬌。流れるのは、仲間の声に耳を傾け(傾けないことも多々)、自由で和やかな(時に剣呑な)時間。読後、「ちいさな集まり」のきらめきが羨ましくなること請け合いです。