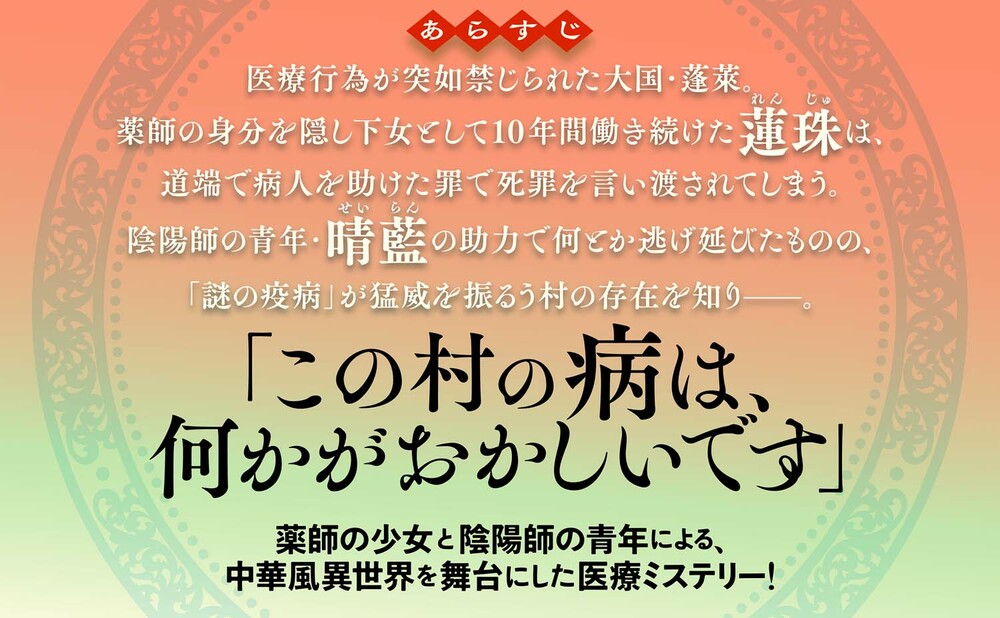

累計25万部を突破した大人気シリーズ「幽世の薬剤師」著者による最新刊『最後の薬師 災厄の村と九十九の書』が発売になりました。

今回の発売を記念して、『最後の薬師 災厄の村と九十九の書』冒頭の第1話(約60ページ)を無料公開します。

牛車の轍に血が溜まって、小さな川ができていた。

大地に刻まれた幾筋もの川は、蛇のようにうねりながらやがて合流し、一つの大きな血溜まりを作っている。

所々に作られた朱い川を裸足で踏み拉きながら──幽鬼のようにふらふらと歩く。

道端には無数の骸が転がっていた。

ご隠居のおじいさんは左眼窩から矢羽根を生やして倒れていた。膾斬りにされたのか無数の刀傷を受けて臓腑を朝露に濡らしているのは、最近村にやって来た薬師見習いのお姉さん。まるで逆立ちするみたいに田んぼに上半身を突っ込んでいる姿も見える。たぶん男衆の誰かだろう。

すべて知り合いだが、わざわざそれを確認する意味をわたしは喪失していた。

何故ならば、みんなみんな死んでしまったのだから。

大人も子どもも、老人も赤子も、男も女も一切関係なく、ここにはただ平等な死だけが残されている。

焼け焦げた家の枠組み。風に舞いちりちりと輝く灰。其処彼処で草木が未だ燻る。

もしかしたら……とっくにわたしも死んでしまっているのかもしれない。

だって、目の前に広がる光景は、とてもこの世のものとは思えなかったから。

──地獄。

幼い頃から、悪いことをすると死んだ後に連れて行かれる、と度々言われて震え上がった鬼の世界。

まさに想像していたとおりの、あるいはそれすらも遥かに凌ぐ恐ろしい世界に一人で立っているのだから、生の実感など当然得られるわけもない。

そのときぐちゃり、と妙に柔らかい異物を踏み、足を取られて転んでしまった。

倒れ込み血で泥濘んだ地面に顔を埋める。しかしすぐに無言で立ち上がると、口に入った錆味の土を吐き捨て、顔に付いた汚れを無造作に拭う。

それから自分を転ばせた憎い異物を確認しようと振り返り──わたしは、視界によく見慣れた衣を捉えた。

紅花で濃く染めた、紅色の上衣。庶民にあるまじき高級品だったが、不思議とよく似合っており──母はいつも大切にそれを着ていた。

覚束ない足取りで、泥と血で汚れた上衣の元に膝を突く。そして先ほど自分が踏み拉いたものが、上衣から伸びる歪に折れ曲がった母の腕であることに気づいた瞬間──わたしの中で何かがガラリと音を立てて崩れた。

「うぅぅぅ……あぁぁぁ……!」

絶対に声を上げるな、と言った誰かの言葉さえ忘れて、わたしは呻く。嗚咽は次第に慟哭となり、暁の天に虚しく響き渡る。

人も、獣も、鳥も、虫さえも死に絶えた静寂の地を、無情にも朝日はいつもと何ら変わりのない慈愛の光で照らし続ける。

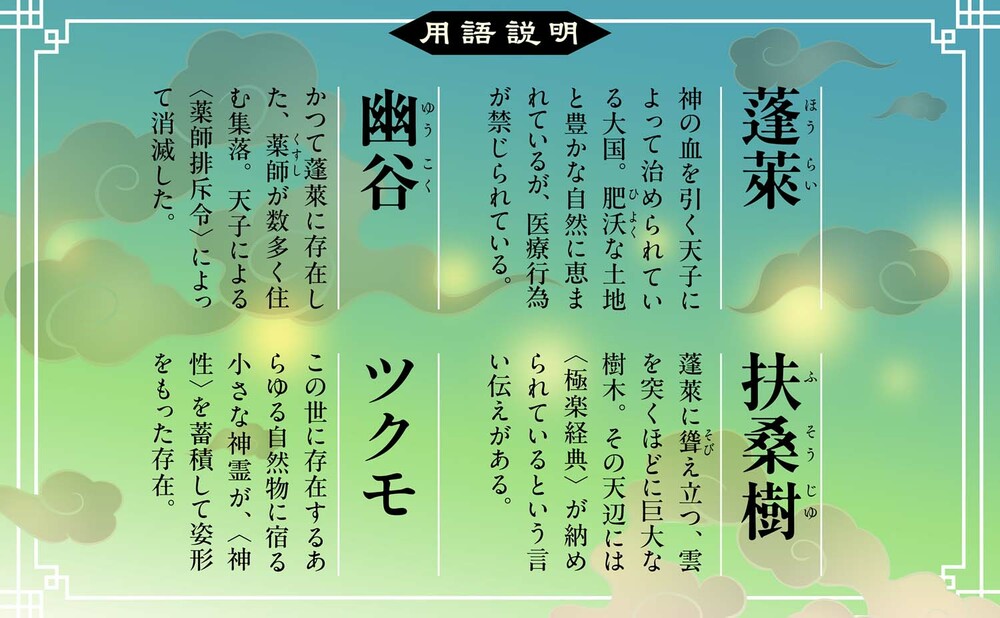

この日、神々が治める大地〈蓬莱〉から、幽谷という名の小さな集落は消失した。

「うわあぁぁぁ……!」

ただ一人生き残ってしまったわたしは、天を仰ぎ泣くことしかできなかった。

彼方の空には──天高く聳える扶桑樹が陽炎のように揺らめいて見えた。

1

──扶桑樹の天辺には、〈極楽教典〉がある。

窓から覗く、彼方に聳え立つ巨大な神木をぼんやりと眺めながら、蓮珠は一人、朝食の粥を啜っていた。

今朝の粥は、少量ながら混ぜ込まれた干貝柱の出汁が利いていて、大変美味であった。一口ずつ味わうようにのんびりと匙を口に運んでゆく。

他の下男下女たちは、早々に朝食を終えてさっさと自分の仕事に向かってしまったが、どうにもやる気の出ない蓮珠はだらだらと食事を続ける。

視線の先の扶桑樹は、今日も蓬莱の地を見守るようにただじっと佇んでいた。

微かに揺らいで見えるほど遠くにありながら、雲を突くほどに巨大なその樹木は、蓬莱の地のどこにいてもその威容を拝むことができると言われている。

分厚い雲に覆われたその扶桑樹の天辺には、世界に遍く平和をもたらす神の言葉が記された書物──〈極楽教典〉が納められているのだとか。

蓬莱の地に住む人ならば誰もが知っている伝承を頭に思い浮かべながら、小さくため息を零したところで、窓の縁に何かが飛んできて止まる。

雀かなと視線を移すと──それは蓮珠の知る生き物ではなかった。

丸みを帯びたずんぐりとした身体に、ひょろりとした手足が申し訳程度に生えた異形の存在。体表は薄藍色のつるりとした質感で、向こうが透けて見える。まるで水の饅頭だ。

謎の存在は、両眼と口を模したような不気味に空いた漆黒の穴を蓮珠へ向けている。様子を窺っているのか。

明らかに尋常の存在ではなかったが……蓮珠はまるで気にせずに笑顔を返す。

「おはようございます。今日もいい天気ですね。どちらからいらしたのですか?」

水の饅頭は何も答えないまま、ただ触手にも似た軟体の腕を動かして山を指す。

「お山からいらしたのですか? 〈樹精〉の一種ですかね……。お仲間とはぐれてしまいましたか?」

それは、やはり何も答えないまま、腕をふよふよと虚空に彷徨わせる。さすがに何を言っているのかわからない。さて、どうしたものか……。匙を口へ運びながら、如何にして意思の疎通を図っていくか頭を悩ませていると──。

「蓮珠! いつまで飯食ってんだい!」

突然怒鳴り声が食堂に響き渡り、蓮珠は思考を中断した。声のほうへ視線を向けると、肩を怒らせた初老の女性が立っているのが見える。蓮珠は口の中に残っていた粥をゆっくりと嚥下してから答えた。

「おはようございます、房主様。今日もお綺麗ですね」

「生意気に世辞なんか言ってんじゃないよ!」房主は再び怒鳴った。

本日房主が着ているのは、葡萄染めに入子菱紋があしらわれた襦裙(上下で着合わせる衣服)で、一目でわかる高級品だ。着古した深い青の襦裙を纏う蓮珠からすれば、とても綺麗な代物で、お世辞じゃないのに、とは思うものの、一々口答えをしていては房主が憤死してしまうかもしれない、と思い直して余計な言葉を飲み込む。

房主は無遠慮に蓮珠の元まで歩み寄ると、無造作に右手を差し出した。

「ほら、その椀をさっさと寄越しな。働かざる者食うべからずだよ。こっちはあんたらみたいな下女を善意で置いてやってるわけじゃないんだからね。あと気味悪いから誰もいないところに話しかけるなっていつも言ってんだろ」

「まあ、そう目くじらを立てず」

せっかくの朝食を奪われては堪らないので、椀に残っていた粥を一気に口の中へかき込み、空いた椀を差し出された房主の手に乗せた。

咀嚼しながら両手を合わせて頭を下げる。

「ご馳走様、大変美味しゅうございました。それでは私はお勤めに行って参ります」

「蓮珠!」

足下に置かれていた木箱の背負い縄を引っむと、声を荒らげる房主を無視して食堂を飛び出す。

去り際、ちらと振り返り窓を見ると、もう何もいなくなっていた。

***

「いやぁ、毎度特別のご愛顧をいただきまして、ありがとうございます」

懇意にしている酒楼に香辛料を卸しながら、蓮珠は営業用の朗らかな笑みを浮かべた。慣れたもので、世間話をしながらでも、背負い木箱から正確に注文どおりの香辛料を手早く計り採ることができる。

手際のよさに楼主の高齢男性は、羨ましげに目を細めた。

「……いいなあ、蓮珠ちゃんはいつも仕事が早くて。ウチの下女たちは、目を離すとすぐに横着するから。なあ、蓮珠ちゃん。いい加減、あの因業ばばあのところなんかさっさと出て、ウチで働かないかい? あっちの倍は給金をはずむよ」

「あはは、お気持ちだけ受け取っておきます」いつものように蓮珠は誘いを受け流す。「それにウチの房主様はあれで結構いいところもあるのですよ。拾っていただいたご恩もありますからね。当面はまだお世話になるつもりです」

蓮珠が世話になっているのは、主に香辛料を扱う商家だ。西国から仕入れた、この国では珍しい香辛料を飲食店や個人に売って回るのが、蓮珠に与えられた仕事である。

行く当てもなく困っていたときに房主と出会い、そしてたまたま蓮珠が香辛料の類に詳しかったため、そのまま下女として拾われた経緯がある。だから蓮珠は、房主に返しきれないほどの恩義を感じている。

「今どき珍しいくらい忠義に篤いねえ。それに引き換えウチの連中と来たら……おっと、年を取ると愚痴っぽくなっていけないね。──ほら、これお代」

「はい、確かに頂戴しました」

香辛料の入った袋と引き換えに、代金を受け取る。

「それとこっちは駄賃だ。帰りに何か食っていきな」

「わあ、ありがとうございます!」

差し出された一枚の銅銭を両手で受ける。ちょうど小腹が減っていたところだ。一文あれば、目抜き通りでちょっとした飲茶を楽しめるのでとてもありがたい。普段であれば、心苦しく思いながらも、売り上げの一部をちょろまかして買い食いをするところだったが、今日は胸を張って家まで帰れそうだ。

胸を弾ませながら、背負い木箱に秤などを仕舞っていると──。

「ああ、そうそう蓮珠ちゃん。目抜き通りに出るなら、小路は使わず少し遠回りでも大路を使ったほうがいいよ」

何故です? と蓮珠は首を傾げる。楼主の男は不快そうに顔をしかめて続けた。

「──最近、この辺の小路にはまた浮浪者が増えてね。ウチやこの辺の店から出る芥を漁ってんのさ。蓮珠ちゃんみたいな若い娘が金持って歩いてたら、追い剥ぎに遭っちゃうよ」

「……」

蓮珠は小さく息を呑む。

確かにここへ来る途中、この辺りに住む浮浪者が以前よりも増えているようで少し気になっていた。

人通りの少ない、日陰の小路の至るところに蹲る、痩せ衰えた浮浪者たち。おそらく怪我や病気で職を失ってしまった人々なのだろう。行き倒れ、そのまま死んでしまっている人も今どきは珍しくない。

この都は、働けるうちは最低限の生活を保障してくれるが、何らかの理由により働けなくなってしまったら途端に居場所を失ってしまう。蓮珠のように、健康な身体と職があることは決して当たり前ではなく、とてもありがたいことなのだ。

怪我や病に苦しむ人々がいると知りながらも、見て見ぬ振りをしてしまっていることに心の粟立ちを覚えつつ、そんなことはおくびにも出さず蓮珠は微笑んだ。

「ご忠告感謝します。それでは遠回りをして、目抜き通りに出ることにします」

毎度ありがとうございます、と改めて頭を下げ、蓮珠は酒楼を出る。

春先の柔らかな日差しに目を眇めながら、ため息を零す。

普段は考えないよう、心に蓋をしているところをついうっかり緩めてしまった。気持ちを切り替えるため、パチン、と両手で頬を軽く叩く。鈍い痛みと微かに後を引く熱が、心の粟立ちを忘れさせる。

「──よし」

すっかりと気持ちを切り替えて、蓮珠は目抜き通りを目指して歩き出す。

蓬莱の中心であるここ皇都・芙蓉は、碁盤の目のように四角く区画整理された設計都市だ。東西南北に伸びる大路と、それぞれの大路を繋ぐ無数の小路。秩序と調和を象徴するように街は整然と切り分けられ、その秩序の中で、人は日々の暮らしを営んでいる。

遠回りをして目抜き通りまで出ると、それまでの大路や小路とは様子が一変する。

どこからともなく現れて道を行き交う無数の人、牛、馬、牛車。道行く人の大半は、簡素な襦裙や襦褲姿の庶民だが、近頃上流階級で流行り始めた直衣や狩衣を着た貴族の姿も見える。

他には頭の上に桶を載せつつ半裸の子どもの手を引いて歩く女性、朝から酒を呑み赤ら顔でふらつく老人、路地裏へ続く小路の前では鮮やかな萌黄の襦に身体の線を強調する高腰裙の妓女が獲物を探すように往来に目を走らせている。

おしなべていつもどおり。さすがは神国蓬莱の皇都。今日も溢れんばかりの活気に満ちている。

そんな賑やかで華やかな様子を横目に見ながら、蓮珠はお気に入りの茶坊で、一番安い飲茶を頼む。小さな饅頭一つと薄い茶だけの質素なものだが、蓮珠のような下女にとっては、商売がうまくいったときの滅多に食べられないご馳走だ。

店内は混んでいたので、店先の長椅子に一人腰を下ろすと、すぐに注文の品が出てきた。温い茶で口を潤してから、蓮珠は饅頭を頬張った。

もちゃもちゃと咀嚼しながら、目の前の目抜き通りを眺めてぼんやりする。

神国蓬莱は、神の血を引く天子によって治められている。

神の寵愛を一身に受けた蓬莱は、肥沃な土地と豊かな自然の恵みによって祝福されている。一年を通して暖かく過ごしやすい上、水も豊富。加えて川の氾濫や地震などの災害も少ないため、各地から天災や疫病によって住むところを失った人々が救いを求めてやって来る。それゆえにこの地に住まう者は、常に神への止めどない感謝と畏怖を抱きながら日々を過ごしている。現在のところ皇都芙蓉には、十万人を超える人が住んでいるという。

仕事に恵まれ、そして健康でいられるうちは、とても過ごしやすい大都市なのだけれども……蓮珠はこの街での暮らしに、時折息が詰まりそうになる。

まるで身を潜めるように、この街の歪な安寧に浸かる人生で本当によいのか、と。

そして衝動的に旅に出たくなるのだ。遥か遠く、まだ誰も足を踏み入れたことのないような最果ての地を目指して──。

だが、何の取り柄もない小娘の蓮珠には、長旅などできるはずもない。野盗に襲われ、身ぐるみを剥がされるのが関の山だ。そんな最期はできれば御免被りたいため、大人しく夢想に留めている次第だ。衣食住に困らず、時折こうして饅頭を食べながらゆっくりできるだけで上等な人生ではないか──。

諦念めいたため息を零してから、改めて現実へと目を向ける。

昼に向けて往来の人通りはますます増えつつあった。ここの茶坊も昼をまえにしてすでに満席になっており、今も店先で貴族ふうの身なりのいい人物に店主が頭を下げていた。

「申し訳ありません。ただ今満席でして……」

「そうか……」

白い狩衣を纏ったその人は、まるで捨てられた仔犬のように気落ちした様子で肩を落とした。

一目見て、蓮珠は戸惑う。

きめの細かい白い肌。高く通った鼻梁。薔薇を思わせる艶やかな唇。長い睫毛に縁取られた切れ長の双眸は、得も言われぬ色気を醸し出している。頭に烏帽子はなく髷も結っていない。そのため絹糸のように滑らかな髪は無造作に背中へ伸ばされており、一見すると天女の如き美女としか思えない。

ところが女性を思わせる美貌を振り撒きながらも、男性であることを誇示するように背は見上げるほどに高く、低音の声は甘く響く。

これほどまでに美しい男性を、蓮珠は生まれてこの方見たことがなかった。そもそも身なりのいい男性で、髷を結っていない人を見たのが初めてだ。

食べかけの饅頭を手にしたまま、惚けたように男性を見上げる。

「晴藍様……せっかくいらしていただいたというのに、申し訳ありません」

「いや、店主の責任ではない。しかし、そうか……。今日はここの甘味の気分だったのだが……まあ、混んでいるならば致し方ない。大人しく他を当たろう」

晴藍、と呼ばれた狩衣の男性は、至極残念そうに店先から離れようとする。

「──あの」

半ば無意識に、蓮珠はその白い背中に声を掛けていた。立ち止まり振り返る晴藍。店主も驚いたように蓮珠に目を向ける。通常、ただの庶民が貴族に声を掛けることは無礼とされているが、黙って見ていられなかったのだから仕方がない。

食べかけの饅頭を皿に戻し、立ち上がってから蓮珠は改めて言う。

「あの、私はもう出ますので、よろしければこちらの席をお使いください」

意外そうに目を丸くする晴藍。さすがに街中で自分のような見窄らしい姿の庶民から、そのようなことを言われたことがなかったのだろう。驚きと戸惑いを綯い交ぜにしたような表情を浮かべ、彼は歩み寄って来る。

「その、よいのか? 仕事の休憩中であろう?」ちらと蓮珠が座っていた長椅子を見やる。「見たところまだ途中ではないか。気を遣ってくれたのはありがたく思うが、私もそなたの貴重な茶の時間を奪うつもりはない。今回は他を当たるから、私のことは気にせず茶を楽しんでくれ」

貴族にしては珍しい丁寧な対応に蓮珠は驚く。これほどまでに今会ったばかりの庶民に気を遣ってくれる貴族もいるのか、と感動すら覚える。随分と高潔そうな貴族だし、このままでは押し問答になるだけだ、と判断した蓮珠は、食べかけの饅頭を一気に口に押し込めた。

栗鼠のように頬を膨らませてもちゃもちゃと咀嚼し、最後に残ったお茶で胃の腑へ流し込む。

「ふぅ、ご馳走様でした。それでは私はもう行きますので、ごゆるりと」

傍らの木箱を背負い、返事も待たずに歩き始めるが──すぐに、待て、と声が掛かった。さすがに無視をして立ち去るわけにも行かず、足を止めて振り返る。晴藍は困ったように眉を顰めて立っていた。

「いくらなんでも追い出したみたいで忍びない。その長椅子も詰めれば二人は座れる。まだ時間はあるのだろう? 相席でもよければ、ささやかな礼に何かご馳走させてくれ」

意外な申し出に今度は蓮珠が目を丸くする。まさかそんなことを言われるとは夢にも思っていなかった。──が、向こうからの提案なのであれば、断る理由もない。

「そうですか? では、遠慮なくご一緒させていただきます」

背負った木箱を再び地面に置いて、蓮珠は長椅子の端に腰を下ろした。あまりにも躊躇いのない様子にまた戸惑ったような顔をする晴藍だったが、すぐに苦笑を浮かべて自分も腰を下ろす。

「私は紅豆湯を頼むが、そなたはどうする?」

紅豆湯。小豆を砂糖で煮た餡の汁に、米粉を丸めた小さな団子を入れた甘味だ。以前から貴族の間で親しまれていたものだが、近年になり西国から砂糖が安定的に入ってくるようになったことで庶民の間にも広がりつつある。ただ未だに高価ではあるので、蓮珠は食べたことがなかった。

「是非、私も同じものをお願いします」

「……そなた豪胆とは言われないか?」

「房主様からはよく図太いと言われます」

「そうか……」

呆れたように呟き、晴藍は紅豆湯を二人前注文した。ちなみにこの甘味処で最も値段が張るのが紅豆湯である。注文を受けた店主が店の奥に引っ込む。晴藍は蓮珠に向き直り、それから不思議そうな顔で尋ねた。

「そなた、以前会ったことがないか? どことなく見覚えがある気がするのだが」

改めて晴藍の顔を見る。一度見たら絶対に忘れられない程の美貌だ。

「──人違いだと思います。私の顔など、どこにでもある平凡なものですから」

「そう、かな……」

納得いかない様子で首を傾げる晴藍だったが、結局それ以上思い出すこともなかったのか、まあいい、と話を進める。

「私の名は晴藍。しがない役人をしている。この度は席を譲ってくれたこと、大変感謝している。そなた、名は何という?」

「蓮珠と申します。こちらこそ相席の機会を頂けたことを光栄に思います」

「蓮珠か。よい名だ」晴藍は満足そうに頷いた。「ちなみに私は貴族ではないので、そう畏まらずともよい」

貴族ではない役人とは珍しい、と蓮珠は驚く。

皇都芙蓉の北部には天子の住まう皇居がある。その周辺の大内裏と呼ばれる庶民は立ち入ることすらできない特別な区画で、貴族たちによる政治の運営が行われているという話は誰もが知るところではあるが……。貴族ではない役人が、どういった仕事をしているのかは、よく知らない。

疑問には思ったが、詳しく聞き出すほどの興味もなかったので、わかりました、とだけ答える。

「蓮珠は何の仕事をしているのだ? 見たところ、商いをしているようだが」

「私は香辛料を扱う商家に置いてもらっています」

「香辛料……」途端、晴藍は渋い顔をする。「……というと、胡椒や山椒のような辛い種だな?」

「はい。でも、種だけでなく、乾燥させた根や実の皮なども使いますし、それに香辛料とは言っても辛いものばかりではありません」

蓮珠は傍らの背負い木箱の引き出しを開け、いくつかの売り物を手にする。麻の小袋の一つから中身を取り出して晴藍に差し出すと、彼は怖ず怖ずと手のひらでそれを受けた。扱いやすいよう碾いて粉にされたそれをまじまじと見つめる。

「舐めてみてください」

「えぇ……」露骨に嫌そうな顔をする晴藍。「私はこの手の辛いものが得意ではないのだが……」

不満を零しながら舌先で僅かに触れ、「甘っ」とすぐに驚きに満ちた表情を浮かべた。

「これは甘草と呼ばれる植物の根や茎を乾燥させたものです。独特の香りはあるものの砂糖よりも甘味が強いので、お料理やお菓子によく利用されます。煙草に混ぜることもありますね」

続けて別の小袋から中身を取り出し、また晴藍の手のひらに少量乗せる。幾分警戒を解いた様子で晴藍はそれを舐める。が、今度は綺麗な顔を歪ませた。

「……なんだこれは。苦くて渋い……」

「これは陳皮です。蜜柑の皮を乾燥させたものですね」

「蜜柑……確かに言われればほのかに柑橘の香りがするな」

手のひらに残った粉に鼻を近づけ、興味深そうに唸る晴藍。はい、と蓮珠は少し嬉しくなって言う。

「これは主に香り付けに用いられます。お酒に入れて飲む人もいますね。斯様に一口に香辛料と言っても、様々な味や香りのものがあるのです。ですから、あまり毛嫌いをしないでいただけるとありがたいです」

「──わかった。非礼を詫びよう。いい学びであった」

降参するように苦笑して諸手を挙げる晴藍。わかっていただけたのであればよいのです、と蓮珠は小袋を木箱に戻す。

ちょうどそのとき、店主が注文の品を運んで来た。暗褐色の汁が満たされた椀からは小さな白い団子が覗いている。立ち上る湯気は芳醇な小豆の香り。初めて手にする魅惑の逸品を目の前にして、饅頭を食べたばかりだというのに口の中に唾液が湧いてくる。

ちらと晴藍を窺うと、彼はどこか微笑ましげな視線を送ってきた。

「冷めないうちに食べるといい。美味いぞ」

許可をもらったので、いただきます、と呟いて汁を啜る。甘い。とにかく甘くて蓮珠は瞠目する。それも甘草の優しい甘みや、水菓子のような爽やかな甘みとは違う。脳が痺れるような、直接的な甘みだ。これほどの甘露がこの世に存在したのかと、感動してしまうほどだった。

「うん、美味いな」満足そうに晴藍も紅豆湯を口へ運ぶ。「私はここの紅豆湯に目がなくてな。よく無性に食べたくなるのだが……如何せんいつも繁盛しているものだから、食べ損なうことも多いのだ。だから今日は幸運だった」

大人の男の人で甘いものが好きというのは珍しいな、と思う蓮珠。そういえば、と祖父も甘いものを好み、その代わりに酒が飲めなかったことを思い出す。もしかしたら晴藍も下戸なのかもしれない。

「それにしても」上機嫌に甘味を口へ運びながら、晴藍は話題を戻す。「普段、香辛料と縁がないのもあるが、それほど色々なものがあるとは知らなかった」

「案外、気づいていないだけかもしれません」

蓮珠は、汁の中に沈んだ熱々の団子に息を吹きかけて冷ましつつ続ける。

「葱、紫蘇などの薬味も広い意味で言えば香辛料ですし、習慣的に用いられているものもあります」

「習慣的?」

「たとえば、膾に生姜が入れられていることがあるでしょう? あれは、香りを足すだけでなく、身体を温めて消化を助けたり、日持ちをよくしたりもしているのです」

「ああ、言われてみれば、確かに酢の物にはよく生姜が入っているな」

得心いったように相槌を打つ晴藍。蓮珠はようやく食べ頃の温度になった団子を口へ運ぶ。汁の甘みが染み込んだ柔らかい餅は、この世のものとは思えないほど美味だった。

「他の薬味の類も同様で、ただ味を変えるだけでなく様々な役割を持っているものです。香辛料の大半は、かつて生薬と呼ばれていたものですから。皆の気づかぬうちに、生活の中に溶け込んでいるものなのです」

生薬──すなわち、薬となる自然物。香辛料ならば、大体それは植物である。食べることで様々な身体の不調を取り除くと重宝されていたそれらも──今はもうない。

晴藍は渋い顔をして箸を止めた。

「──なるほど。本来は薬として利用されていたものが、かろうじて香辛料という形で残っているということか。この国に仕える役人として心苦しいばかりだ。……いや、天子様の御心を否定するつもりはないので勘違いするなよ」

別に晴藍がどのような政治信条を持って役人をしていようと蓮珠には興味もなかったが、これ以上この話を続けるのも具合が悪そうだ。自分が振った話題で気拙くさせてしまったことを申し訳なく思いながら、小豆の甘い汁を啜っていたところで──。

「……あっ」

つい声を上げる。話題を探して視線を上げた先に、朝に見た水の饅頭が歩いており驚いてしまったのだ。あの手の異形の存在は蓮珠以外には見えていないようで、房主からもよく不気味がられている。慌てて口を噤むが……もう遅い。

今頃怪訝そうな顔をしているだろうなと、恐る恐る晴藍を見上げると……何故か彼は心底驚いたように蓮珠を見つめていた。

「おまえ……まさかアレが見えるのか……?」

意外な言葉に今度は蓮珠が面食らう。

「……ひょっとして、晴藍様もあの子が見えるのですか?」

晴藍は神妙な様子で頷いた。

「──当然だ。私は陰陽師だからな」

陰陽師。

世界に満ちる〈気〉の流れを把握し、現世の理を操る特別な才を持つ者をそう呼ぶ。陰陽師は〈気〉の流れだけでなく、この世ならざるモノも見ることができると噂ながらに聞いたことがあった。

「なんと……陰陽師の方でいらっしゃいましたか。あれ、でも確かお役人様と……?」

「国家陰陽師だからな。立派な役人だろう」

「それは、そうかもしれませんが……」

神国蓬莱と天子に仕える国家陰陽師。言うなれば陰陽師の頂であり、国家陰陽師となるためには、非常に狭き関門を突破しなければならないと聞く。陰陽師となるには生まれながらの特別な才が必須であるため、平民が貴族と並んで役人となるほとんど唯一の道だ、という話を思い出した。

先ほど晴藍が貴族ではない、と言っていたことの意味をようやく理解する。あるいは、そんな憧憬の対象であるからこそ、無用な騒ぎを避けるためにあえて役人とぼかして答えていたのかもしれないが……騙されていたようで蓮珠としてはやや不服だ。

しかし、当の晴藍はまるで気にしていないのか、往来の人込みを覚束ない足取りで歩く異形の饅頭を見ながら淡々と言った。

「あれは〈ツクモ〉だよ。姿形を見るに魍魎のツクモではないかな」

「もうりょう?」

字が思い浮かばず、蓮珠は首を傾げた。ああ、と答えて、晴藍は蓮珠の手のひらに字を書きながら続ける。

「魍魎は、水神〈ミヅハノメ〉に属する神霊だ。本来は湖や池の近くに集まるものだが……おそらく逸れてしまったのだろう」

「ははあ、水の神霊でしたか」ようやく得心がいって蓮珠は息を吐く。「確かに言われてみれば如何にも水にまつわる神霊ですね。饅頭ばかりが浮かんできて失念していました」

「食べ物のことしか頭にないのか……」

呆れる晴藍。だが、蓮珠は取り合わず話を進める。

「して、〈ツクモ〉というのは? ああいった神霊の総称のようなものですか?」

「……まあ、広義ではそうだな」晴藍は茶を啜った。「蓬莱に八百万の神がいるのは知っているか?」

八百万の神。森羅万象に宿る、小さな神霊だ。神々が治める大地、蓬莱では神々への感謝の気持ちを忘れぬようにと自然崇拝が発達し、やがてそれは八百万の神への信仰となったと、小さい頃祖父に教えられた。

「この世に存在するあらゆる自然物には、神様が宿っているのですよね?」

「そうだ。木神〈ククノチ〉、火神〈カグツチ〉、土神〈クニサツチ〉、金神〈アマツマラ〉、水神〈ミヅハノメ〉の五原神、そして彼らを束ねる三貴神〈アマテラス〉〈ツクヨミ〉〈スサノオ〉の神祖八柱だけでなく、あらゆる自然物には神が宿る」

まるで唄うように、晴藍は心地のいい声で続ける。

「神祖以外の神々──八百万の神は大抵大きな力を持たず、私のような陰陽師であっても通常は見ることも叶わない。ところが、気の遠くなるような長い歳月を掛けて〈神性〉を蓄積することで、八百万の神は顕現──つまり姿形を持つ。斯様に顕現した八百万の神を〈ツクモ〉と呼ぶのだ」

「え、ではあの子は他の人にも見えているのですか?」

驚いて尋ねるが、晴藍は首を振った。

「いや、元々大きな力を持たない神霊だから、顕現したとて一般人の目には映らない。顕現にも段階があって、さらに〈神性〉を蓄積して大きな力を持つと誰の目にも映るようになる。中には人と同じ姿をしたツクモもいると聞くが……生憎私もそこまでのものは見たことがない。いずれにせよ、あの手のツクモを見ることができる者は大変稀有だ。まさか昔から見えていたのか?」

「そう、ですね。物心ついたときから」

興味深そうに尋ねてくる晴藍に、蓮珠は記憶を辿りながら答える。

「私にとっては普通のことで……私以外には見えていないとわかったときは正直戸惑いました。だから、私だけがおかしいのだと思って、それ以降はなるべく気づかない振りをしているのですが……愛らしいものですから、見て見ぬ振りをするのも難しくて」

「愛らしい……かなぁ」首を傾げる陰陽師。

往来を歩む水の饅頭──もとい魍魎のツクモは、ずんぐりとした身体にひょろりと生えた細い手足を懸命に動かして進んでいく。実に愛らしいではないか。この男は何を訝しげな顔をしているのか。不満が喉元まで迫り上がってくるが、蓮珠はお茶で飲み下した。

「──ともあれ、陰陽師の方はあの子たちが見えているのですよね。晴藍様も、生まれつき見えていたのですか?」

「いや、私は見えなかったな。国家陰陽師が所属する陰陽寮には、陰陽師の養成機関があるのだが……そもそも普通はそこで何年も修行をしてようやく見えるようになるものだ。生まれつきツクモが見えるなんて、陰陽寮の学生たちが聞いたら卒倒するぞ」

そういうものなのだろうか。蓮珠には見えていて当たり前だからよくわからない。

「子どもの頃は、近くの神霊の子たちに名前を付けて一緒に遊んでいたくらい身近な存在ですけど」

「……ツクモに名前を付けて遊んでいた?」晴藍の顔が歪む。「いくら天賦の才があろうと、神霊を名で縛り従えることなど、子どもにできるはずがなかろう」

よくわからないが、自分はよほど非常識なことを言ってしまったらしい。そこまで頭ごなしに否定されるのであれば、きっと自分の勘違いだったのだろう、と思い直す。

そこで箸を止めると、晴藍は姿勢を改めて真っ直ぐに蓮珠を見つめた。

「まあ、いずれにせよおまえに陰陽師の才があることは間違いない。どうだ、蓮珠。陰陽師になる気はないか? 陰陽師は万年人手不足なのだ。おまえほどの才があれば、即戦力だ。細かいことは私の下で実地に学んでいけばいい」

それは──魅力的な提案だった。

紆余曲折の末この街に辿り着いて、初めて自分を認められた気がする。

生まれつき妙な力を持ってしまったが、それが世のため人のためになるならば、喜んでこの身を捧げたいとも思う。

だが──。

名残惜しく思いながら、器に残った甘い汁を一口飲み蓮珠は答える。

「──お誘いは大変嬉しく思いますが、お断りさせていただきます」

「……何故断る? 少なくとも今よりはましな生活を送れるようになると思うが」

渋い顔をする晴藍。蓮珠は少しだけ申し訳なく感じてしまう。

「私、面倒事が嫌いなのです。陰陽師になるなんて……考えただけで具合が悪くなってきます。それに、私は今の生活を気に入っています。拾ってくれた房主様に恩返しもしなければなりません。だから……晴藍様のご提案を受けることはできないのです」

晴藍は黙って蓮珠の言葉を聞いている。その顔には不満の色がありありと浮かんで見えるが、それでも言葉にはしない。きっと蓮珠の意思を尊重してくれているのだろう。優しい人だ、と思う。だから、せめてもの感謝の気持ちを伝えようと、蓮珠は心の奥底に仕舞っていた本音を零す。

「──それに、私には夢があるのです」

「夢?」

「はい。馬鹿馬鹿しいくらい子供じみた、でもとても大切な夢が──」

言いかけて、蓮珠は言葉を止めた。視線の隅、往来の端で苦しげに屈んでいる男の姿が見えたのだ。よくある浮浪者の行き倒れという様子ではない。

助けなきゃ、という衝動で腰を浮かしかけるも、強い自制心で押し留める。

ここは往来。人通りも多く、下手なことはできない。最悪の場合、蓮珠の命にも関わるかもしれない。

蓮珠には夢がある。当然死んでしまっては叶えられないのだから、無闇に命を危険に晒すような行動を取るべきではない。今までだってそうしてきた。簡単なことだ。

そう自分に言い聞かせるも、つい先ほど路地裏で目にした、道端に横たわる人々の姿が脳裏を過る。

病に倒れ、仕事を失い、どうしようもなくなった彼らの、救いを求める視線から、これまでずっと逃げ続けてきた。彼らの苦しみを和らげる術を持ちながら……見て見ぬ振りを続けてきた。

本当にそれでよいのか、という内なる声にも耳を塞いで。

でも……本当はわかっている。何が正しい行いなのか。今自分が何を為すべきなのか。

母ならば、祖父ならば、きっとこうするだろう、という確かな道標があったから──。

ふとそこで、もう自分の心に嘘を吐くのは嫌だ、と思った。

蓮珠は、逡巡を振り切って立ち上がる。勢い余って器をひっくり返し、小豆の甘い汁を地面にぶちまけてしまうが、気にせず背負い木箱の縄を取って男の元へ駆け寄る。

「どうかされましたか?」

声を掛けると、男は驚いたように蓮珠を見上げるが、すぐ痛そうに顔をしかめる。商人ふうの身なりのいい男だ。見ると男は、右脇腹を押さえている。

「怪我でもしたのか?」

すぐ背後から晴藍の声が響いた。突然甘味処を飛び出した蓮珠が気になって様子を見に来たのだろう。狩衣を着た貴族ふうの男にまで話しかけられて面食らった様子ながらも、男は苦しげに答えた。

「いえ……怪我ではなく持病の癪が……」

癪。所謂、突発性の胸腹部痛発作だ。さしこみ、疝痛とも呼ばれる。大体は時間の経過によって治まっていくが、発作中は息を吸い込むことすら痛みに繋がるため人によっては七転八倒の苦しみに悶えるという。

蓮珠はすぐに意識を切り替えた。

「──それは大変です。少しお手を拝借」

男が何かを言うまえに、蓮珠は男の手首を取った。

脈を診ると、表面に浮いていて速い。急性の炎症を示す脈だ。肌はやや汗ばんでいる。今日はそれほど暑くもないので、生来のものか冷や汗だろう。癪の原因は胃か腸、あるいは胆、肝ということも考えられるが今はあまり関係ない。

手早く男の状態を確認してから、蓮珠は木箱の引き出しを開けて必要な香辛料を取り出すと、少量を手乗りの乳鉢の中でさっと混ぜ合わせる。何をしているのだ? という晴藍の声を無視して、乳鉢の中身を薄い包み紙に移す。

「飲んでください」

満足に呼吸もできないのか、白い顔を歪ませながらも、男は包み紙に載った粉を口に運び、水筒の水で飲み下す。いつの間にか周囲には人集りができており、興味深そうに蓮珠たちを眺めている。

しばし苦しげに浅い呼吸を繰り返すが、ほどなくして男はようやく人心地ついた様子で深く息を吐いた。

「……嘘のように楽になった。ありがとう、お嬢ちゃん」

その言葉に蓮珠は胸を撫で下ろす。

「落ち着いてよかったです。苦しいのはつらいですものね。今飲んでいただいたものは、甘草と芍薬という二種類の香辛料を混ぜたもので、急な筋肉の痙攣などを治める効果があります。ちなみに、冷たいものや脂っこいものを食べると癪の発作が起きやすいとも言われているので、控えるようにしてください」

「そう、か。先ほど鰻を食べたのだが……原因はそれか」得心いったようにため息を吐いて男は立ち上がった。「とにかくお嬢ちゃん、本当に助かったよ。でも、売り物なんじゃないのかい? お代を払わせてくれ」

「いえいえ、お気になさらず。ほんの少量ですし、このくらいなら房主様にもばれませんから」

「しかし、そうは言っても……」

困ったように男は蓮珠から背後の晴藍に視線を移す。おそらく保護者か何かと思ったのだろう。釣られるように晴藍を見上げて──そこでようやく蓮珠は、晴藍が自分のことを信じられないものでも見るような目で見ていたことに気づいた。

直感的に晴藍の懸念を察するが時すでに遅し。美貌の陰陽師は、憐れみにも似た視線を向けながら声を震わせる。

「おまえ……まさか──」

だが、晴藍がそれを口にするよりも早く、彼女たちを囲っていた人垣から悲鳴に近い叫びが上がった。

「こいつ──薬師だ!」

2

神々の治める大地──蓬莱。

この地では何よりも神のご意志が尊重される。天地神明、天と地に座す遍き神々は、森羅万象を司っている。そして、それには当然人も含まれる。

人は神によって生み出された。ならば、人の天命もまた神によって定められていることになる。

神によって定められた運命に、人の身で手を加えることは大変な不敬に当たる。そんなことをしては、神の怒りが大きな厄災として降り掛かる──。

十二年まえ、先代の天子が崩御された際、即位された今上天子はそのことに大変な憂慮を抱き、民の身を案じられた。

当時蓬莱では、不作や洪水などが相次いでおり、神がお怒りなのではないかと人々は不安を募らせていた。

そこで神の怒りを鎮めるために今上天子が公布したのが──薬師の排斥令だった。

人が罹患するあらゆる病は、神のご意志であり天命である。

それを薬によって無理矢理捻じ曲げることなど言語道断。そのような不敬なことを続けているから神がお怒りになっているのだと──薬師を大罪人として断じた。

それまで当たり前のように薬を用いて人々の病を治療してきた薬師たちにとっては寝耳に水の話であり、当然異論の声が上がったが……天子の決定は覆らなかった。それどころか、排斥令公布後にもまだ医療行為を止めなかった薬師たちに武力行使を行ったほどで……そのせいもあり、公布から十二年が経過した今や事実上、この国から薬師は根絶されてしまった。

──というのが、一般的な人々の認知であったが、朝廷の厳しい目を掻い潜って蓮珠は密かに薬の知識を継承していた。ただ、おそらく自分がこの国で最後の薬師であろう、という自覚はあったので、皇都に来てからは大人しく過ごしていた。下手なことをして自分が薬師であるとばれてしまったら、今度こそ本当に薬師という存在がこの国から途絶えてしまうことになるのだから。

わかってはいたはずなのに……衝動を抑えられなかった。

往来で人目を集めていたにもかかわらず香辛料──生薬を調剤して苦しむ男に与えてしまった。もしかしたら、それまでどうにか我慢をして街の至る所に横たわる病人たちから目を逸らし続けた反動が、一気に出てしまったのかもしれない。

幸いなことに処方が当たったようで、男はすぐに調子を取り戻したのだが……それを眺めていた野次馬が、案の定薬師がいると騒ぎ出してしまった。

騒ぎを受けて駆けつけてきた検非違使によって蓮珠は捕縛され、そのまま大内裏まで連行された。このあと目を覆うような拷問にでも掛けられるのだろうか、と己が運命に軽く絶望したが、晴藍が同行を申し出てくれたおかげで今のところは縄で縛られている以外は何事もなく過ごせている。乱暴なことはするな、と検非違使たちに厳命してくれたのも奏功しているようで、下働きの小娘でしかないというのに、まるで貴族のように丁重に扱われている。これほどの発言力を持つということは、ひょっとすると晴藍はかなり地位の高い役人なのかもしれない、とやや場違いな感想を抱く。

そのとき、重たい足取りで歩いていた蓮珠たちの元へ、衛士と思しき男が慌てた様子で駆け寄ってきて、検非違使と晴藍にそれぞれ耳打ちした。どうやら何か不測の事態が起こったようで、皆目を丸くしている。何とはなしに嫌な予感を覚える。

それから蓮珠は、衛士の守る立派な門をさらに二つ越えた先の広い庭のような場所まで連行された。白砂が敷き詰められたそこは、一目見て丁寧に手入れがされている。こんな綺麗なところを歩いてよいものなのかと戸惑う蓮珠だったが、彼女を捕縛している検非違使も同様のようで、怯えにも似た戸惑いを見せながら整えられた砂を踏み荒らしていく。

どうやらよほど例外的な異常事態に発展しているらしい。ちらと晴藍の顔を見上げると、彼も緊張をはらんだように神妙な顔つきで蓮珠の後を歩いていた。色々と聞きたいことはあったが、今は状況に身を任せるしかない。

白い庭の前方には、鮮やかな白壁に丹塗りの柱が並び立つ荘厳な建物が佇んでいた。大きく張り出した檜皮葺の屋根。こんなに立派で大きな建物を見たのは初めてだった。正面の広い縁側の奥には一面に御簾が吊られており、今はその中央だけが下端まで下ろされている。

縁側と庭を結ぶ階の前で、蓮珠は跪かせられた。捕縛の縄を持っていた検非違使二名も同じように膝を突き、さらには付いてきただけの晴藍までもが同様の姿勢を取る。

ただ事ではない状況に、流石の蓮珠も緊張する。いったいどれだけその姿勢で待っただろうか。物音一つしなかった階の上から複数の足音が聞こえ、次いで御簾の奥から衣擦れが届いた。誰か現れたらしいが、御簾越しにはその姿を窺い知ることはできない。

「──其方が薬師という話は真か?」

不意に響いた低い声に、蓮珠は面食らう。初めて聞くはずなのに、何故か無意識に平伏したくなるような不思議な声。ほとんど条件反射のように頭を垂れながら、蓮珠は声を絞り出して答えた。

「くす……し……? はて? 浅学なもので、生まれて初めて聞く言葉にございます。何のことやらさっぱり──」

全力で空とぼけるも、途中で襟首を思い切り引かれて言葉に詰まる。

「莫迦者……! 御前であるぞ……!」

すぐ耳元で晴藍の焦ったような小声が響く。

御前。つまりこの御簾の奥に居られる方こそ、蓬莱を統べる現人神たる天子──。

ならばここは、大内裏のなかでも禁中──御所ということになる。単なる罪人が連行される場所ではないことが今さらながらに察せられた。

さすがに天子の前で嘘を吐くのは具合が悪いことくらい、蓮珠にもわかる。下手なことを言って、お世話になっている房主に迷惑が掛かるのは避けなければならない。仕方なく蓮珠は腹を括る。

「──というのはただの勘違いでして、ええ。如何にもわたくしが薬師でございます。名を蓮珠と申します」

まさか不敬を働いた罪で斬りつけられるかと身構えるも、幸い誤魔化そうとした件はそれ以上追及されなかった。

「随分と若く見える。齢は如何ほどであるか」

「……十六にございます」

「その若さで薬師ということは、師がいるな。どこにいる?」

「師は祖父です。もう亡くなっています」

「……隠し立てをすると其方のためにならぬぞ」

怒りを滲ませた低い声。薬師排斥令の関係で、一人の薬師も逃す気はないのだろう。確かに蓮珠ほどの若さで薬師ということは、ここ数年の内に誰かに師事したと考えるのが自然だ。一切の誤魔化しを許さない声に縮み上がりそうになりながらも、蓮珠は顔を上げ、真っ直ぐに御簾の奥を見つめて答えた。

「わたくしは──〈幽谷〉の生き残りでございます」

その言葉に、御簾の奥で小さく息を呑む音が聞こえた。蓮珠を捕縛する左右の検非違使も驚きと恐れが入り交じった、まるで化け物でも見るような視線を向けてくる。

──幽谷。

役人やこの国の関係者で、その名を知らぬ者はいないだろう。

幽谷は、かつて蓬莱に存在していた集落だ。元々、様々な薬草が育ちやすい特別な環境であったために、各地にいた薬師たちが自然と集まってできた集落であると蓮珠は聞かされて育った。幽谷の地に住み着いた薬師たちは研鑽を重ね、やがてかの地は、医術の聖地と呼ばれるまでに発展していった。このまま発展していけば、いつかは蓬莱から様々な病がなくなるかもしれない──そんな人々の期待を背負っていたのも束の間、ある日突然公布された薬師排斥令によって状況は一変する。

医術は神によって定められた天命を人の手によって捻じ曲げる不敬行為である、という朝廷側の主張に対し、医術は人の営みであり、そのような営みを行えるよう神が人を作ったのであれば当然医術によって人を救う行為もまた天命である、と幽谷側は反論していたが、一切の歩み寄りは見られなかった。

そしてついには武力が行使され、幽谷の地は蓬莱から消え去った。そこに暮らしていたすべての人々と共に──。

この出来事は〈幽谷征伐〉とも呼ばれ、即位した今上天子最初の大仕事として今も人々から恐れ敬われている。

そんな騒動の関係者であることが明らかになった今、何も知らずただ己の仕事を全うしていただけの検非違使たちが怯えるのも当然と言える。

同様にこれまで黙っていた晴藍にも悪いことをしてしまったと振り返るが、意外なことに晴藍は戸惑いや恐れではなく、何故か憐憫に似た眼差しを蓮珠へ向けていた。驚いている様子はない。まるでとうに気づいていたとでも言わんばかりに──。

どうして、と思うのも束の間、御簾の奥から囁くような話し声が聞こえて蓮珠は意識を改める。どうやら天子の他にもう一人いるようだ。声の感じからすると女性だろうか。

自らに下る沙汰を待ち受けていたところで、瑞鳳、と天子が告げる。はい、という涼やかな女性の声が響き、次いで御簾の脇からすっとその姿を現した。

蓮珠は息を呑む。若い女だった。歳は二十代前半くらいか。蓮珠と比べても大きく離れているようには見えない。

衣は黄昏時の空を映したような濃紫の羅紗。光の加減で藍にも黒にも見える。裾に縫い取られた銀糸の牡丹が、まるで月のように咲いていた。丁寧に編み上げられた髪には紫水晶の玉簪が挿さり、額に配された花鈿も淡い藤色。白磁の肌にはその彩りが一際冴え、どこか冷然とした気配を漂わせていた。

そして口元の小さな黒子が色っぽく、薄く紅の引かれた唇には僅かな笑みが浮かぶ。女である蓮珠でさえ目を奪われるほどの、妖艶な美女であった。

瑞鳳、と呼ばれた女性は、ゆっくりとした足取りで階を降りて蓮珠の前まで歩み寄ると、そっと屈み込んだ。

鼻腔を掠める甘い麝香の匂いにどぎまぎする蓮珠の顔を、瑞鳳はじっと覗き込む。間近で見つめられると、魂を吸い取られてしまうかと錯覚するほど不思議な魅力に溢れていた。

「──あなたのその目」

不意に瑞鳳は、震えるほど心地のよい声で囁くように言った。

「闇のような漆黒に、海にも似た深い蒼が微かに混ざった綺麗な瞳……ご両親譲りのものですの?」

この場では何と答えるのが正しいのか──、一瞬迷うが気がつくと蓮珠の口は自然と動いていた。

「……いいえ。母も祖父も瞳は真っ黒でした。父はいません」

答えてから蓮珠は戸惑う。何故自分は今、あまりにも当たり前のように事実を答えていたのか。だが、その疑問が解決するよりも早く、瑞鳳は、そう、と満足そうに頷いて階を戻り、御簾の内側へ姿を消した。天子に何かを伝えているが、小声のため蓮珠の元までは内容が届かない。

彼女はいったい何を確認したのか。そもそも彼女は何者なのか。天子の側付きを許されているところから、それなりの立場なのだろうが……。

何もわからないまま、ただ状況に流される蓮珠。

「其方の、幽谷の生き残りという言、信じよう」

天子は重苦しい声で告げる。

「ならば其方は十二年まえに死んでいるべき人間ということになる。今ここに生き存えていることそのものが、朕への大いなる不敬である。よって死罪とする」

「……聖上!」

そのとき、様子を窺っていた晴藍が焦ったように声を発した。驚いて振り返る蓮珠。晴藍は、御前のためか明らかに怯え萎縮した様子ながらも、震える声を懸命に張る。

「畏れながら申し上げます……! この者はどのような奇跡かわかりませぬが、あの征伐を生き延びております。言うなれば、これもまた神による天命。いくら聖上と言えど、その天命を易々と曲げてしまうのは如何なものでしょう……! 今一度ご再考くださいませ……!」

信じられない言葉に蓮珠は瞠目する。一介の役人でしかない晴藍が、主上である天子の言に異を唱えている。今ここで首を刎ねられても文句が言えないほどの不敬。地面に手を突き、頭を垂れる晴藍。天子は感情の籠もらない冷たい声で、晴藍、と呼び掛ける。

「面を上げよ」

「……はっ」言われるまま、晴藍は怖ず怖ずと頭を上げた。

「史上最年少国家陰陽師として蓬莱に仕えるそなたのことは評価しておる。必要な進言であれば、朕も素直に受け入れよう。確かにそなたの言うとおり、この娘が偶然にせよ生き延びたのであれば、それは紛れもなく天命と言える。この娘がそれを自覚し、その後ひっそりと静かに生きていくのであれば、朕とて目くじらは立てぬ。だが、現実はどうだ? 幽谷の生き残りならば、当然薬師の末路は知っていたはず。にもかかわらず、往来で堂々と薬師の技術を用いて人を治癒せしめ、神の定めた天命に背いた。その行為は紛れもなく、朕への叛逆ではないか?」

「それ、は──」

晴藍は口ごもる。蓮珠としても痛いところを突かれた。実際のところ蓮珠が余計なことさえしなければ、今このような状況には陥っていないはず。結果として自発的に天子の定めに背いたのは客観的な事実だ。

天子の言葉を引き継ぐように、御簾の奥で瑞鳳も言う。

「そもそもこの娘を生かしておけば、きっとまた同じようなことをして人心を惑わし、国家に混乱をもたらすでしょう。本来は十二年まえに失われていた命。ならば今、改めて同じ因果を辿ることこそが天命でございますわ。──晴藍様、ご納得いただけないようでございましたら、内侍司といたしましても相応の対応を検討せねばなりませんよ」

「……っ」

気拙そうに息を呑む晴藍。内侍司、というのはいったいどのような役職でどれほど偉いのか蓮珠には見当も付かなかったが、少なくとも晴藍と同等かそれ以上の存在であることは何となく察せられる。

「刑の執行は明朝、都の広場にて行う。民衆への周知と、準備を進めておけ」

無慈悲な天子の言葉に、畏まりました、と瑞鳳が義務的に答えた。

話は終いだ、と御簾の奥から衣擦れが届き、天子の歩き去る音だけが残る。

きっとこのあとは、明日の処刑まで投獄されるのだ、と己が運命を悟る蓮珠。

せめてこれまでずっと自分の味方をしてくれていた男に礼を告げたくて振り返ると──晴藍は悔しげに唇を噛みながら、ただ蓮珠に憐憫の眼差しを注いでいた。

大人の男の人のそんなつらそうな顔は見たことがない。呆気にとられた蓮珠は、その場から無理矢理立ち上がらされるまで何も言えず、ただ晴藍の顔を見つめていた。

3

蓮珠はそのまま、大内裏の北の隅にある地下牢に投獄された。

申し開きの機会などは与えられないようだ。元より申し開きなどできる状況でもなかったのだけれども。

蓮珠を連行した検非違使曰く、ここは国家に仇なす大罪人を収容するための牢であり、皆死罪が確定しているらしい。つまり、刑が執行されるまでの間、一時的に罪人を留めておくためだけの牢ということになる。長居する場所ではないことを示すように、地下牢全体でも牢の数は六ほどしかなく、収容されている罪人も今は蓮珠を除いて一人しかいないようだ。

その唯一の罪人の男は、蓮珠が最奥の牢に収容されて以来、ずっと卑猥な発言を繰り返している。おそらく牢の前を通りかかったとき、蓮珠が若い女であることに気づいたのだろう。死を待つばかりの余生で、このような日の光も届かない地下牢に幽閉されてしまったのだから、最後に溜まった欲望を吐き出したい気持ちはわからないでもない、と聞こえていない振りをして好きなように言わせておく。この状態が何ヶ月も続くとあらば、さすがに何らかの対応は考えたいところだったが、どうせ明日の朝には露と消える命だ。心の安寧など今さら望むべくもない。

足下は土で、壁は石組み。風が入ってくることはないが、冷気と湿気が直に襲ってきて春先だというのに大層寒い。他には寝床なのか地面に筵が一枚敷かれているだけで何もない。強いて言うなら隅に薄汚れた手桶が置かれているが、おそらく排泄用のもので中を覗き込む気にはなれなかった。

やることもなければ身の置き場もないので、仕方なく蓮珠は筵の上に座り込む。臀部がじんわりと冷たくなるが、座るか明日の朝まで立ち続けるかの二択ならばこの冷たさに慣れるしかないと諦める。

はあ、と深く息を吐く。改めて我ながら軽率なことをしてしまったと嘆くが後の祭りだ。せめて房主やお店の他の人たちに迷惑が掛かっていないかだけでも知りたいところだったが、教えてくれそうな晴藍は蓮珠が地下牢まで連行されるところを見届けたら、何も言わずにさっさとどこかへ行ってしまった。だから肝心の庇おうとしてくれたことへの礼もまだ伝えられていない。刑が執行されるまでに顔を合わせる機会があればとも思うが、それも望み薄だ。彼はたまたま現場に居合わせただけの役人でしかないのだから……。

そんなことを考えていたとき、入口のほうから足音が聞こえた。草鞋で土を踏みしめるような無粋なものではなく、浅沓の軽やかで上品な音。また俄に囚人の男が、女女と騒ぎ出したので、ひょっとして晴藍が様子を見に来てくれたのか、と期待するも蓮珠の牢の前にやって来たのは、初めて見る女性だった。

目鼻立ちのはっきりした、晴藍に劣らぬ美貌の持ち主だ。晴藍はどこか優しげな顔立ちをしているが、この女性はやや気が強そうな印象を受ける。薄暗闇の中でなお映える流麗な髪。同性の蓮珠でさえ見蕩れてしまうほど優雅だった。

近年になり上流階級の女性の間で流行り始めた、重ね着を主体とした五衣に唐衣裳の正装をしているところを見ると、役人か上級侍女だろうか。このような地下牢にはあまりにも似つかわしくない高貴な人だ。蓮珠は、掃き溜めに鶴という言葉を生まれて初めて実感する。

女性が羽織る、目の覚めるような深紅の唐衣に目を奪われ、ぼんやりとしていたところで、あなた、と声を掛けられる。

「──蓮珠というのはあなたで間違いないかしら?」

硬質な声に、蓮珠は慌てて立ち上がる。

「はい。如何にも私が蓮珠でございます。惚けてしまい申し訳ありません。あまりの美しさに、その、我を忘れてしまいました」

率直に告げると、女性は口元に僅かな笑みを湛えて、ありがとう、と答えた。

「驚かせてしまってごめんなさい。あなたを害するつもりはないわ。少し話したいことがあるので、こちらに寄ってもらえるかしら」

明らかに自分のような薄汚れた罪人が側に近づいていい存在ではなかったが、寄れと言われたら従うしかない。失礼します、と断りを入れてから歩み寄る。手の届く距離に達したところで、伽羅の甘い香りに気づく。生薬としても使われる沈香の最高級品だ。やはりかなり位の高い人なのだろう。

彼女の持つ手燭の炎が揺れる。そのときになり、女性の背後に小さな女の子が控えていることに気づく。女性の着物の長い裾が汚れぬよう支えているようだ。

木格子越しに、女性は蓮珠の顔をじっと見つめる。

「……まだ若いのに気の毒に。私は玉華。晴藍の……まあ、部下みたいなものよ。彼から、あなたのよきように取り計らってほしいと頼まれて来たの」

「晴藍様から、ですか?」

事情がよくわからず、首を傾げてしまう。女性──玉華は、憐れむように眉尻を僅かに下げて続ける。

「あなたが……明日の朝まで少しでも心安らかに過ごせるように手を貸してあげてほしい、と。きっと同性の私のほうが、話しやすいと思ったのね。彼は少なからず責任を感じてしまっているのだと思うわ」

「そんな……! 晴藍様のせいだなんて、思っていません!」

つい張った声が、狭い地下牢に響き渡る。そこで、例の囚人の下卑た歓声が上がった。

「おい女ァ! どうせ死ぬんだからそのまえに一発やらせろ! 極上の女の匂いでこっちはもういきり立っちまってんだ!」

聞くに堪えない卑猥な言葉を投げ掛けられ、玉華の額に青筋が浮かんだ。

玉華は装束の胸元に手を差し入れ、小さな紙片のようなものを取り出すと、虚空に放り片手で手印を結ぶ。すると不思議なことに、風もないのに紙片はふわふわと男のほうへと飛んでいく。男の牢は蓮珠の位置からは見えないので、何が起こっているのかよくわからない。

続けて玉華は、口元に人差し指と中指を揃えて添えると囁くように言った。

「──〈汝、声を発することを禁ず〉」

まるで小刀を振るうように、揃えた人差し指と中指で虚空を斬った次の瞬間。

あれだけ騒がしかった男の声がぴたりと止んだ。それと同時に苦しみ藻掻くような騒音がしばし地下牢に響き渡るが、それもすぐに止み、やがて沈黙が訪れた。

玉華は涼しげな顔で蓮珠に向き直る。

「騒がしくしてごめんなさいね。これで明日の朝までは静かに過ごせるから安心して」

「あ、あの……今のは……?」

「陰陽術の一種よ。ちょっとした〈呪〉を掛けて、三日ほど声が出せないようにしたの。無理に声を出そうとすると呼吸ができなくなるくらいで命に別状はないわ」

恐ろしいことをさらりと言う。だが、静かになったことは正直蓮珠としてもありがたい。

「その……お気遣いありがとうございます」

「いいのよ。私も腹が立ったし」

それから玉華は何事もなかったように話を戻す。

「このような場所で最後の夜を過ごさせてしまうのはとても心苦しいのだけれども……さすがに私や晴藍でも、あなたをこの地下牢から外へ出してあげることはできないの。だからせめて、あなたが明日まで快適に過ごせるように希望を聞きに来たのよ。ほしいものはない? 食べたいものでも何でも可能な限り持ってきてあげる」

明日の朝処刑されることが決まっている小娘に何という心遣いか。蓮珠は胸が熱くなる。

「……それでは、教えていただきたいことがあります」

「なに?」

「房主様やお店の人は無事なのでしょうか……?」

意外なことを言われたように、形のいい眉を弓なりにする。

「あなたがお世話になっていたお店のことね。それなら大丈夫。今頃晴藍が上手くやってくれているはずだから。お店の人たちは、あなたが薬師であることを知らなかった。そうよね?」

念押しの確認に、蓮珠は力いっぱい頷いた。房主たちが何も知らなかったのは、紛れもない事実だ。ただ蓮珠が生薬──つまり香辛料についての知識を持っていたため、都合がよいと雇い入れてくれたに過ぎない。

房主たちに迷惑が掛からないのであれば、もはや後顧の憂いはない。明日の朝は心穏やかにあの世へ逝けるはずだ。もちろん、全く心残りがないといえば嘘になるけれども……多くを望める立場にないのは自業自得でしかない。

「ちなみに往来であなたが助けた男の人も、特にお咎めはなしよ。あなたが処刑されると聞いてとても心を痛めていたみたいだけど……。あなたに感謝の言葉を伝えてほしい、と言付けられているわ」

「そう、ですか。先方がお咎めなく、健やかに過ごせるのであれば、私も嬉しいです」

心の底からそう告げると、玉華は興味深そうに顔を覗き込んできた。

「あなた、変わっているのね。明日には死んでしまうというのに、人のことばかり」

「だって、明日には死んでしまうのですから、それよりは明日以降も生きている方のことを気にすべきでしょう」

元より蓮珠は十二年まえに死んでいるはずの人間なのだ。今さら真っ当に生きている人に余計な迷惑を掛けたくないと思うことは、自分にとって極めて自然な発想だった。

ただ晴藍や玉華が、わざわざ蓮珠のために無理を押して手を貸してくれているという心遣いを無下にするのも悪い気がしたので、最後に一つだけ我が儘を言わせてもらう。

「……あの、できれば何か布を一枚お借りできないでしょうか?」

「布?」

「はい。さすがにここは少し寒くて……まあ、凍死するほどではないのですが、一晩中震えているのも疲れそうで」

「確かに。春先とはいえ、地下は寒いものね」

持っていて、と格子木の隙間から牢内へ手燭を差し出してくる玉華。言われるまま受け取ると、玉華は着ていた唐衣を脱いで、小さく折り畳んだ。

「これを着るといいわ」

格子木の隙間から唐衣を差し出してくる玉華。

「玉華様!」これまで口を噤んでいたお付きの娘が焦ったように叫ぶ。「そちらは天子様から賜った禁色の──」

「いいのよ」娘の言葉を遮って玉華は言う。「蓮珠、あなたにあげるわ。いえ、返すというほうが正しいかしら」

「返す……?」

「ええ。この唐衣は、幽谷で見つかったものらしいの」

思いも寄らぬ言葉に蓮珠は固まる。何故、幽谷の地で見つかった唐衣が、ここ皇都にあるのか。

「……たぶん、幽谷征伐のあと、略奪があったのね。本当に恥ずべきことだと思う。当時私はまだ陰陽師ではなかったから、詳しいことはわからないのだけれども……。とある民家で大切に保管されていたものを回収したらしいわ。それで紆余曲折を経て、私に下賜されたの。私もそんな事情を知ったのは最近で、正直この唐衣を持て余していたのだけど……幽谷の生き残りであるあなたに返せるのならば本望だわ」

「ですが……そのようなことをしたら、玉華様が天子様からお叱りを……」

「いいのよ。これは、抗議のようなものだから。私は天子様を敬愛しているけれども、そのすべてを肯定しているわけではないの。私は私の信念でのみ動く。今はあなたに唐衣を返すことが正しいと思っているから……どうか私の我が儘と思って受け取って頂戴。誰かに何かを言われたら、私に押しつけられたと答えればいいから」

頭の中がいっぱいになり、上手く思考が巡らない。それでも身体は無意識に動き、差し出された唐衣を受け取る。手燭を玉華に返してから、震える手で唐衣を広げてみる。

紅地に、金糸で七宝紋と鳳凰があしらわれたとても上等な唐衣。蓮珠の給金ではきっと一生掛かっても買えないほど高級な品だ。これほどの品が、幽谷に保管されていたというのは俄に信じがたかったが、一つだけ気掛かりなことがあった。

それは、蓮珠の母が生前、紅の衣を愛用していたことだ。庶民としてはかなりの高級品で、いつも不思議に思っていたのだが……。

まさか、という信じられない思いで、唐衣に顔を埋める。焚きしめられた伽羅の香りの奥に、とても懐かしい匂いを感じて蓮珠は思わず涙ぐんだ。

間違いない。この唐衣は──母の遺品だ。

何故、庶民である母がこのような高価な唐衣を大事に仕舞い込んでいたのかはわからなかったが……それでもこの唐衣は、母が着ていたものであるという確かな想いだけは胸に強く刻まれた。

「ありがとう……ございます……」

口から溢れる感謝の念。唐衣を大切に抱き締める蓮珠に、そこで初めて玉華は悲しげに顔を歪ませた。

「その唐衣は、私が責任を持ってあなたと一緒に葬ってあげる。恨まないで、なんてとても言えた義理ではないけれど……それでも、できれば安らかに眠ってほしい。たぶんあなたにとっても、それが一番幸せな道だと思うから」

「……はい。重ね重ね、お気遣いありがとうございます……。どうか晴藍様にも、何とぞよろしくお伝えください」

「ええ。──あなたもどうか、お勤め頑張って」

何かに対する怒りと悲哀が混じり合ったような複雑な表情で蓮珠を見やってから、玉華は重たい足取りで去って行った。

思わぬ出来事に胸を一杯にしながら、蓮珠は唐衣を羽織ってみる。絹の手触りが心地よく、そして何よりとても温かかった。

改めて自分の身体を見下ろし、深い青の襦裙に深紅の唐衣というのは、果たして合っているのか、という疑問が湧くが、今さら気にすることでもない。

再び筵の上に膝を抱えて座る。先ほどまでの暗い気持ちだけでなく、胸の奥には温かな気持ちが灯っていた。母の唐衣が、巡り巡って死を目前にした自分の手に渡ってきた……。これはきっと偶然などではなく、天命なのだろう。極楽にいる母が、見守ってくれている。そう思えば、明日の処刑も不思議と怖くはなかった。

懐かしい母の匂いに包まれて──気づくと蓮珠はうとうとし始めていた。

***

「──おい、起きろ」

大きな茶碗一杯になみなみと満たされた紅豆湯を目前に垂涎していたところで、蓮珠は目を覚ました。

突然目の前から紅豆湯が消え、代わりに晴藍の整った顔が蝋燭の明かりに照らされて儚げに揺れている。状況がわからず呆然とする蓮珠に、晴藍は呆れ顔を向けた。

「この状況で寝入るとは……おまえはどれだけ図太いのだ」

言われてようやく自分が地下牢に収監されていたことを思い出す。どうやら筵に座ったまま眠ってしまっていたようだ。玉華が去ってから、どれほどの時間が経過しているのか。日の光の射さない地下牢では、大体の時間さえもわからなかった。

蓮珠は一度大きくあくびをして凝り固まった背筋を伸ばす。

「おはようございます、晴藍様。ひょっとしてもう、刑の執行でしょうか」

「莫迦を言うな。まだ亥の刻だ」

一日の終わりの刻。もうまもなく日が変わるという頃合いか。

「え、そのような夜更けに何事です? というか、何故牢の中に?」

外から錠が付けられていたはず。衛士に開けてもらったのかとも思ったが、晴藍の他には誰もいない。だが、その問いには答えず、晴藍は蓮珠の手を引いて立ち上がらせた。

「時間がない。ほら、行くぞ」

「ええ……ちょ、ちょっと……!」

状況がわからず困惑するばかりの蓮珠の手を握ったまま、晴藍は牢を出てそのまま足を進める。彼が持つ手燭の明かりだけを頼りに狭い石段を上っていると、ふとした疑問が湧いてくる。

「あの、先ほどから衛士の方の姿が見えないのですが……些か不用心では?」

「物忌みだよ」晴藍は振り返ることもなく答える。「陰陽の調和の関係でこの時間、この方角は縁起が悪いのだ。今日の昼間、急にそのように吉凶が変わってな。おかげで今この一帯は自然と人払いがされている」

庶民の蓮珠にはあまり馴染みがないが、確か貴族たちは暦や星の巡りに反映される自分の運勢にとても敏感で、凶方には極力近づかないようにしているという話を聞いたことがあった。貴族中心のこの大内裏ならば、なるほど徹底されていてもおかしくない。ただ、それにしても不用心ではある。

やや腑に落ちないものを感じながら階を進み、ようやく蓮珠は外へ出た。

満天の星と満月に迎えられ、蓮珠は何だか急にほっとする。地下牢の籠もった空気に慣れていたこともあり、およそ半日ぶりの外気はとても心地よい。

それから改めて疑問が湧く。

「しかし……いったいどうしてまた、晴藍様はそんな物忌みの中、私を連れ出してくださったのです? ひょっとして、奇跡的に私の罪が赦されたりしました?」

晴藍は一瞬渋い顔をするが、すぐに気を取り直したように、そんなところだ、と答えて、また歩き出す。大内裏から街への道がわからない蓮珠は、付いていくことしかできない。ただ一つだけ気になったのは、晴藍がいつの間にか手燭の明かりを消していたことだ。月明かりがあるとはいえ夜道は暗い。わざわざ消すこともないのに……と不思議に思いながら歩みを進めて、突き当たりでぴたりと足を止めた。

そこは地下牢の裏手、大内裏の境界を示す築地塀の前だった。塀は二間ほどもあり、見上げるほど高い。蓮珠を縦に三人並べてようやく同じくらいか。このような場所でいったい何を──そんな疑問が脳裏を過った次の瞬間。

不意にふわりと身体が浮いた。

「……はい?」

突然視点が変わり、間の抜けた声を上げてしまう。眼前には、晴藍の美しい細面。ただし、やや下方側面から仰ぐ形だ。何故こんなことに、と自分の状態を改めて見返して、ようやく晴藍に抱きかかえられているのだと気づく。

線の細い印象の晴藍だが、意外と力持ちなのだな、とやや的外れな感想を抱いてしまう。

「あの……いったい何を……?」

そもそも何故自分が抱き上げられたのかもわからず、半ば呆然と尋ねる蓮珠だったが、それには答えず、晴藍はただ築地塀の上方を見上げながら言った。

「歯を食いしばって口を噤んでおけ。舌を噛むぞ」

「はい?」

意味がわからず再び間の抜けた声を上げるが──瞬きをするほどの刹那、すぐにそれを理解する。

蓮珠を抱きかかえたまま、晴藍が高々と跳び上がったのだ。

常人離れした──否、人智を超えた跳躍。まるで風にでもなったように夜空に跳び上がった晴藍は、易々と二間の築地塀を飛び越えてその反対側に着地した。

そっと優しく地面に下ろされる蓮珠。すべてが一瞬の出来事だったのに、まだ心臓がドキドキと早鐘を打っている。

「……大丈夫か?」

放心する蓮珠を心配するように顔を覗き込んでくる晴藍。蓮珠はようやく我に返る。

「あの……すごい跳躍力ですね」

「最初に出た言葉がそれか……」呆れてため息を吐く。「まあ、ちょっとした陰陽術の応用だ。誰にでもできることではないからな。希少な体験をしたと喜ぶがいい」

「はあ……大したものですね」

早々に理解を諦め、ようやく普段の思考を取り戻す。ひとまずは自分が今街のどの辺りにいるのか確認するため周囲を見回して……唖然とする。

目の前に広がっていたのは、見慣れた皇都芙蓉の街並みではなく──見渡す限りの草原であった。慌てて振り返ると、背後には高い築地塀が左右目一杯まで伸びていた。

「……ちょっと待ってください。ひょっとして、ここは芙蓉の外なのでは?」

「ああ、察しが早いな」

事もなげに答える晴藍。そういえば、大内裏は芙蓉の北部に位置しており、さらに蓮珠が投獄されていた地下牢も大内裏の北の隅に位置していたのだった。ならば、地下牢の裏手の塀が、そのまま皇都を囲う塀になっていても不思議はない。

だが、真の問題はそこではなく──。

「何故わざわざ塀を飛び越えてまで外へ? というか、無罪放免になったのであれば、私は早く房主様のところへ戻りたいのですが」

「莫迦者。勅命で死罪となったものが、そう易々と無罪放免となるはずないであろう」

「……はい?」

今度こそ本当に意味不明な言葉に思考が停止する蓮珠。だが、それには取り合わず、晴藍は近くの茂みから大きな荷物を取り出して蓮珠の前に置いた。それは、彼女が仕事で使っていた背負い木箱と、見慣れぬ風呂敷包みだった。

「これを持って皇都から逃げろ。おまえが生き残る道はそれしかない」

理解不能な発言。蓮珠は一度大きく深呼吸をしてから、改めて晴藍の言葉を反芻する。

「それはつまり……明日の朝処刑される運命は変えられないから、それを回避するために皇都から脱走しろ、ということでしょうか……?」

念押しの確認。晴藍は、そうだ、とどこか悔しげに頷いた。

「おまえに罪がないことはわかっている。悪いのはすべて……蓬莱の掟だ。だが、この国に住む以上、掟に従わねば生きていけない。おまえは掟を破るという禁を犯した。それは紛れもない事実だ。せっかく征伐を生き延びたというのに、この期に及んで愚かなことをしたものだ」

それを言われてしまうと何も言い返せない。

「しかし……仮に掟を破ったとして、何も死ぬことはないと思う。人は死んだら……それまでなのだから。私はもうこれ以上、知り合いが死ぬところを見たくない。だから──おまえを逃がすことにした」

晴藍の言葉にはどこか悔恨が滲んでいた。きっと、過去にとても大切な人を失ってしまったことがあるのだろう、と蓮珠は直感的に理解する。

「そんなことをしたら、晴藍様が何か別の罪に問われるのではありませんか……?」

「罪というほどのものではない。せいぜい責任問題くらいだ。おまえが気にすることではないよ」

軽々しく言うが、本当にそんな簡単な話で済むのだろうか。この国の仕組みをほとんど知らない蓮珠には判断ができないが……今は晴藍の言葉を信じるしかない。

「これから逃げ延びるに当たって、商売道具は必要だろうと思っておまえの背負い木箱は回収しておいた。加えて旅に必要な荷物もまとめておいた。少しだが食料や路銀も入っている。私からの餞別と思って遠慮なく受け取ってくれ」

「──お心遣い、感謝申し上げます」

晴藍には伝えたい言葉がたくさんあったが、あまりここに長居をしても彼に迷惑が掛かるだけだと思い直して、簡潔に、しかし万感の想いを込めて心からの礼を伝える。

「ただ……一つだけ教えてください。どうしてあなたは……今日たまたま茶坊で会っただけの私に、ここまで親切にしてくださるのですか?」

ずっと聞きたかったことを別れ際に尋ねる。すると美貌の陰陽師は肩を竦めて答えた。

「大したことではない。ただおまえが、子どもの頃に飼っていた仔犬に似ていたから、何となく放っておけなかっただけだ。全くの気まぐれだから、妙な誤解をするなよ」

「仔犬……」

まさか人として扱われていなかったとは恐れ入るが、ここ半日の間抱えていた疑問が氷解して蓮珠は納得する。確かに、国家陰陽師ともあろう人が、ただの庶民でしかない自分によくしてくれる理由などそれくらいしか思い浮かばない。

「そんなことよりも……早くいけ。衛士が戻ってくるかもしれないだろう」面倒くさそうに片手を振って追い出す仕草をする晴藍。「ちなみにどこへ行くのもおまえの自由だが、西だけは止めておけ」

「西? 何故です?」

「西の都では今、謎の疫病が流行っていると聞く。下手に近づくのは命取りだ。せっかく拾った命を、あたら散らすこともないだろう」

「……なるほど」

晴藍の言うことは極めて正しい。蓮珠は言われるまま西の空へ目を向ける。日中であれば扶桑樹が聳えて見える方角だが、夜更けの今は漆黒の空に星が瞬いて見えるばかりだった。

ともあれ、これ以上はこの場に留まっていられない。これからどうなるのだろうか、という漠然とした不安を抱きながらも蓮珠は一歩足を踏み出し、振り返る。

「──それでは、私はもう行きます。晴藍様、本当にありがとうございました。どうかお元気で。玉華様にも、何とぞよろしくお伝えください」

「……ああ。蓮珠も息災でな」子どもの旅立ちを見送る父親のような優しげな目をして晴藍は言った。「あと……その紅の唐衣、よく似合っているぞ。だが、それは高価な品だ。野盗に奪われるまえに大事に仕舞っておけ」

「ありがとう、ございます」

唐衣の一件はすでに玉華から聞いているのだろう。心からの感謝を伝えて深々と頭を下げる。

地面に置かれた荷物を背負い、蓮珠は歩き出す。

最後にもう一度振り返ると、すでに晴藍の姿は闇夜の陰に消えていた。