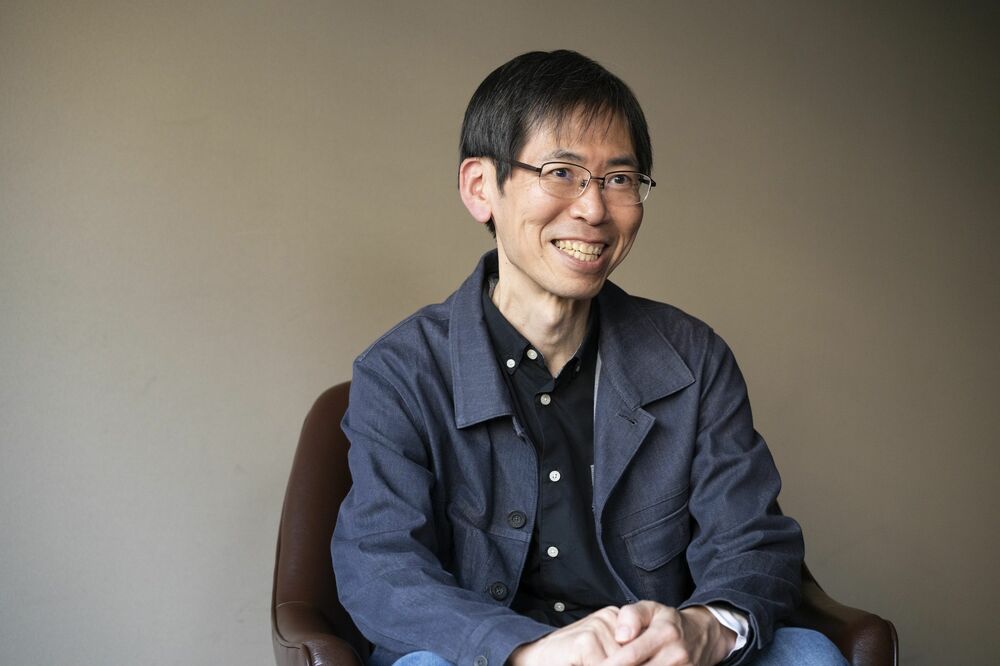

国内ではドラマ化され、中国でも爆発的な人気を誇る「赤い博物館」シリーズ。注目の最新作『死の絆 赤い博物館』がいよいよ刊行の運びとなりました。著者の大山誠一郎さんは京都大学推理小説研究会時代から「犯人当て」の名手としてその名をとどろかせてきたミステリ界の旗手。シリーズ最高傑作という呼び声も高い本作品について、“ここだけの”貴重な秘話をたっぷり伺いました!

★★★

イギリスの「黒い博物館」が原点

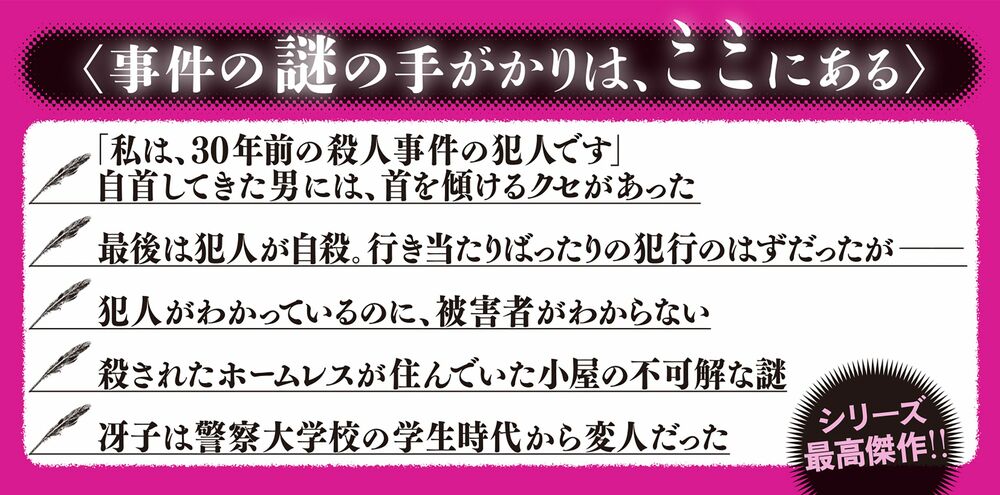

――待望の最新刊『死の絆 赤い博物館』は、警視庁付属犯罪資料館、通称「赤い博物館」を舞台に、館長・緋色冴子警視と、そこに左遷されてきた寺田聡という元捜査一課員がコンビを組んで未解決事件を再捜査する短編小説集です。『赤い博物館』『記憶の中の誘拐』に続いてシリーズ3作目ですね。この「赤い博物館」は赤いレンガ造りで雰囲気のある建物(職場)ですね。どこから思いついたのでしょうか?

大山 イギリスのロンドン警視庁(スコットランド・ヤード)に実在する「黒い博物館」(ブラック・ミュージアム)から着想を得たものです。イギリスの古いミステリを読んでいたら、この博物館に関する言及があって、犯罪の遺留品や資料の展示施設だというので、面白いなと思ってずっと頭に残っていました。

「黒い博物館」は一つの建物ではなく、ロンドン警視庁の一室なんです。こんなユニークな施設が一室だけなのはもったいないので、建物にして、そこで事件を起こしてみたいというのが最初の着想でした。名前は、「黒」と同様に犯罪を連想させる「赤」を付けて「赤い博物館」にしました。そのうち、事件現場ではなく探偵の職場にした方がいいと考えを変えて、現在の設定に至りました。

――イギリスのミステリがお好きなんですか?

大山 はい。一番好きなミステリ作家はエラリー・クイーンとジョン・ディクスン・カーで、どちらもアメリカ人ですが、国として見るとイギリスのミステリが一番好きですね。イギリスのミステリはアメリカのミステリなどに比べると渋いのですが、その渋さが癖になります。

また、イギリスのミステリは、ミステリにおけるいくつもの類型を作り出しています。たとえば、コナン・ドイルが生んだシャーロック・ホームズシリーズは、名探偵とその相棒のコンビという形式や、「赤毛連盟」などの作品におけるアイデアなど、多くの類型の源になりました。ホームズよりもっと前に、エドガー・アラン・ポーがデュパンと無名の語り手である「私」というコンビを作っていますが、後世に影響を与えたのはやはりホームズです。そうした点でもイギリスのミステリが好きですね。

遠い過去の未解決事件の謎

――ミステリ作品を沢山書かれている中で、この「赤い博物館」シリーズの特徴、力を入れているところはどういった所でしょうか。

大山 「未解決事件」を扱っているので、事件が起きてから、緋色冴子が遺留品や証拠品や捜査資料を見て不審な点に気付き再捜査するまで、何年、何十年と経っている。そうした長い時の流れを作品のアイデアに組み込んだり、事件の関係者たちの描写に反映させたりすることを常に念頭に置いています。

――今回シリーズ3作目ですが、何か新しく挑戦されたことはありますか?

大山 はい。たとえば表題作「死の絆」でしたら、被害者が2人出てきますが、それぞれ国会議員とホームレスです。これまでは平均的な社会的立場の被害者が多かったのですが、今回、被害者がホームレスということで、そうした枠を広げられたかなと思います。

それから、もう一つは、緋色冴子の警察大学校の学生時代を書いたので、彼女の過去に触れることができました。

――やっぱり、学生時代から冴子はかなり変わっていましたね! 周囲の男子学生もどうやって彼女と接して良いか、ちょっと困っていた様子でした……(笑)。

大山 はい。でも、冴子の変人ぶりについてはもっと書いておいたら良かったな、と思っているんですけれども(笑)。

(第2回に続く)