一人ががんになると、千人に影響が及ぶ。がん治療について取材をしていた時に、医療社会学者の知人が教えてくれた言葉である。家族や親戚はもちろんのこと、友人や医療看護のスタッフ、勤め人であれば会社の同僚や取引先、それぞれが関係する先々にまで波紋は広がり、平時とは異なることが起こる。千人とは少し大げさではないかと思ったが、その後、自分の親ががんで闘病することになった時にあながち嘘ではないと実感した。

「育子」の夫は、千人の話を知っていたのだろうか。最初のうちはがんのことは息子にも娘にも知らせるなといい、しかし、近くに住んで行き来もある子どもに隠し通すのは不可能だからと育子にいわれて二人を書斎に呼んで打ち明ける。「配偶者以外には絶対もらさぬように」といって。育子と二人の子どもとその配偶者という ことは、夫のがんを知るのは五人である。同居する手伝いの女性も、送り迎えを手伝うために毎日顔を出す経理の大倉氏も、担当編集者も長年の親友も、誰ひとり知らされない。育子と子ども夫婦の五人が遮蔽幕となった、忍びやかな闘病生活である。

他人に悟られぬよう秘密を守り抜くことがどれほど緊迫した日々であるか。がんだといえば休める仕事も無理をして引き受けねばならない。トークショーやサイン会、ラジオ出演と、声を使う仕事が続く。「喋るのが一番いけません」と主治医に注意されるまで無理をする。育子は育子で、看病を理由に依頼を断ることはできない。佐渡の知人の葬儀に一人で出席して弔辞を読む。北九州や福井の文学賞の授賞式に通う。人間国宝を紹介するシリーズのエッセイは、四人の作家の持ち回りといっても週刊だから締め切りが次々押し寄せる。なぜこんな時に、と自分の職業を恨む気持ちがさらに育子を追いつめる。

「お前にはお前の生活があるのだから」

夫はそういって自分と同じ小説家である育子を気遣いながらも、育子が読むことを知っている日記には「育子、寝ているうちに帰る」と書いている。

夫はなぜここまで頑なだったのだろう。若い頃にまだ実験段階だった胸郭成形手術を受けて死線を彷徨ったことから見舞いを受けるのをいやがったと書かれているが、それだけではないだろう。千人を煩わすことは自分の美学に背くからなのか。だがその美学ゆえに、育子は千人分の病の重さを一身に引き受けたのである。

夫を襲う痛みは、妻をも襲う。膵臓を全摘した夫が血糖値を測定する場面がある。皮膚の薄い指先を穿刺し、血液をしぼり出して数値を確認する。育子はそれに応じた量のインシュリンを注射器にとって夫に渡し、夫は自分でそれを腹部に注射する。一日四回、指を刺し、腹を刺す。そばで見ている育子は痛々しくてならない。薬の量も怯えるほど多く、副作用が夫の体力を奪う。夫の痛みが激しい時は、育子の肩凝りも激しくなる。

「夫の痛みと育子の肩凝りは正比例する」。

誰も知らない闘病生活には、しかし、夫婦だけの濃密な時間が流れている。

〈育子は夫を風呂に入れて足指の先まで洗い、耳栓をしてシャンプー剤をもくもく泡立てて髪を洗った〉。

そんな一節を目にした途端、覗いてはいけないものを見てしまったようで心臓の拍動が速くなる。初期の小説「春遠く」に描かれた若い妻を思い出す。商売に忙しく家庭を顧みなかった夫が病気になった時、妻は自分がいなければ夫が何ひとつできない状態になっていることを喜び、看病している自分にうっとりする。それは、「蜜月に似た、甘美な喜びに充ちた日々」である。『紅梅』には、バージャー病を患った夫の足を育子がマッサージする場面がたびたび登場するが、私はそのたびに「春遠く」の若妻を思い出し、秘密の闘病生活には、人知れず看病できる幸福というものがあるのかもしれないと胸をざわめかした。

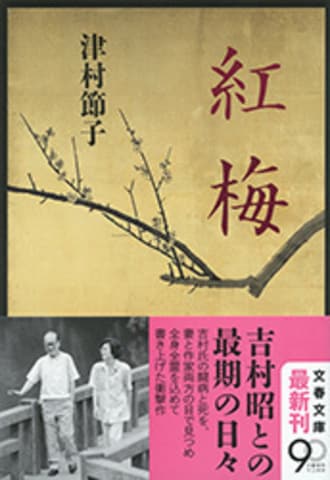

本格的な自宅療養が始まって、一日四回、痛み止めの坐薬を入れなければならないほど緊迫した時なのに、いつも身ぎれいにしていないと気に入らない夫のために、育子は、〈化粧をして夫の気に入りの花柄のワンピースを着て〉夫のベッドの傍らに卓袱台を出す。この先に「死」があることを知っている私は、こんな一節にもおだやかではいられない。『智恵子飛ぶ』の芸術家夫婦の日々が重なる。その妻、智恵子もまた、迫り来る病の影におびえつつも、着る物にだけは気を遣い、彫刻家であり詩人でもある夫、高村光太郎の「よく似合うよ、とてもいい」という讃辞に支えられながら生きていた。『紅梅』がたんなる闘病記ではないのは、死に至る病に向き合う夫と妻の闘病の壮絶さとその対極にある甘美さ、そして、その狭間を揺れ動く育子の葛藤が惜しみなく描かれているからである。

この小説が発表された時、世間は夫の尊厳死に大きな関心を寄せたが、私は、そこに伴走し、夫の最期を見届けた妻であり作家である育子に心からねぎらいの拍手を送りたくなった。