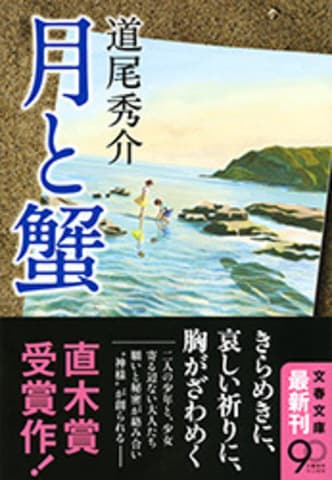

本篇に収められている『月と蟹』を読んだ時、作品の舞台となっている鎌倉の風景が随所に登場し、その中でも特に鎌倉宮の描写を読んでいて、この人は鎌倉宮をよく知っている人なのだ、と感心し、同時に懐かしさを覚えた。懐かしさを覚えたのは個人的なことで、私が若い時に鎌倉に住んでいたからである。鎌倉宮に足を踏み入れたことがある人ならおわかりになると思うが、ひと言で表現すれば“鬱蒼”とした場所である。目前に立てば何やら得体の知れぬものが待ち受けていそうな気配がする。作品中にも斯くある。

風は相変わらず強く吹き、空気をやたらに掻き回していた。だんだんと暗くなっていく山道を戻っているうちに、べそかきがまた泣き出した。誰も相手にしなかった。みんな、先を急ぐのに夢中だった。

まことにこの場所のイメージが伝わってくるのである。

作者は鎌倉宮をよく知っている人なのだ、と書いたが、彼が実際そこに足を踏み入れていようがいまいが、それはどうでもいいことで、小説の描写の肝心は、“鬱蒼”という情景が描ききれているかどうかにある。

実際、足を踏み入れていようがいまいが、とは乱暴に思われるかもしれないが、藤原審爾の名作『秋津温泉』はまったく架空の場所で、それがいかにもすべての人が知り得る温泉地と思えるのだ。肝心は温泉地、街に漂うあの独特な解放感とこの物語で必要な住めば押し寄せる閉塞感が描いてあるかどうかなのだ。

道尾は鎌倉という土地の、その両側を見ているのだ。知っているのだでもよかろう。 おそらく鎌倉でなくとも、茅ヶ崎でも、葉山でも彼は書き切ったであろう。ただ鎌倉でなくてはという一節が作品後半に出てくるので、ここが最適な舞台ではあったと言える。

本篇の中で印象に残った文節は多いが、私がとりわけ好ましく思ったのは、第三章で慎一と春也が煙草を呑む(ここでは吸うになっているが)シーンだった。

煙草が出て来る前に二人はポテトチップスを食べる。これが少年の煙草の味覚を促がすことになるのだが、おそらく故意にそうしたのではなかろう。道尾の文節の構築にはその手のあざとさは皆無である。

実に道尾らしい描写なので紹介する。

「なんかこうして口いっぱいにして食べると、ポテトチップスって芋やったんやなあって思わへん?」

「ジャガイモの味するよね」

二人とも両手を尻の後ろについて空を仰ぎ、しばらくポテトチップスの余韻を楽しんだ。舌で唇を舐めると、まだ甘い塩の味がする。すぐそばを小さな虻が一匹ぶんぶん飛び回っていたが、やがて白い花の一つに潜り込み、あたりはすっかり静かになった。(中略)

「これやねん」

スポーツバッグを探っていた春也が、何でもないような言い方をして取り出したのは、封を切っていないセブンスターの箱だった。慎一は急に臍(へそ)のあたりが縮こまる思いがして、すぐには言葉を返せなかった。家で昭三が喫(す)うので、煙草の箱は見慣れている。しかし、この山の風景の中で、つるりと太陽の光を跳ね返すビニールのパッケージには、(中略)ライターを片手で覆い、春也は眉根を寄せて自分の煙草に火をつける。ぱっと音をさせてひらかれた唇のまわりで、真っ白な煙がふくらんだ。明るい景色の中で煙はすぐに見えなくなったが、目を上げると、色濃い葉の茂りの手前を、白い筋がするすると昇っていくのがわかった。心臓がとくとくと速まり、ちゃんと座っているのに両足が宙ぶらりんになったような感覚があり、慎一は急に尿意をおぼえた。誰もいるはずのない周囲に目を走らせたり、また煙を見たり、春也を見たりした。