実に的確であり、繊細である。小説でしか書きえない情緒というものがある。

風が吹いていて、虻が飛んで、白い花がある。ちいさな少年の尻があり、唇があり、そこに煙草のパッケージが太陽に反射している。心臓の高鳴りと尿意。小説の描写は斯くありたいと思うほどの一節である。これが煙草でなく女体であってもいいのである。

道尾が煙草を呑む人かどうかは知らぬが、ここには描写の肝心がたしかにある。初体験というものが人間の成長期にいかに多くのものを喚起させるかは人であれば誰しも経験しているはずである。

他にも魅力のある文節は多々あるが、それは読者が発見し、記憶にとどめておけばよい。それが小説を読むことなのである。

この一節しかり、道尾の他作品(特に『鬼の跫音』『龍神の雨』『水の柩』)を読んで、時折感じる奇妙な感覚を抱く。

それは“危うさ”のようなものである。冒頭に私は道尾の作品には“自分が人間であることに戸惑っている”と書いた。戸惑いとはかたちのあるものではない。敢えて言えば煙のようなものだ。ではその煙の火元は何かと考えた時、この“危うさ”ではないかと私は想像した。それを“人間の生の危うさ”と言ってしまえば半端な結論で決着する。元も子もない。私は、この“危うさ”は作家自身の中に内在しているもので、しかも小説を表現方法として選ばざるをえなかったのも、この“危うさ”“人間として生きる戸惑い”のような周辺から出発があったのではないかと思う。

人が厄介をかかえて生きるのは常道である。ましてや小説というものを表現方法に選んで日々対峙していかねばならないのだから、常道を超えねばならぬものを日々見つめることになる。“危うさ”の果てにあるのは“喪失”“死”の他にない。道尾の文章表現が、的確で、繊細であるのは彼が見つめ続けている対象の果てにあるものを予期しているからではなかろうか。

文章が解り難くなったので、ここで筆を置くが、道尾秀介は同時代の中で独自の視線を持ち合わせている作家であることはまぎれもない事実である。それは読者の方が深く感じ入っているかもしれない。

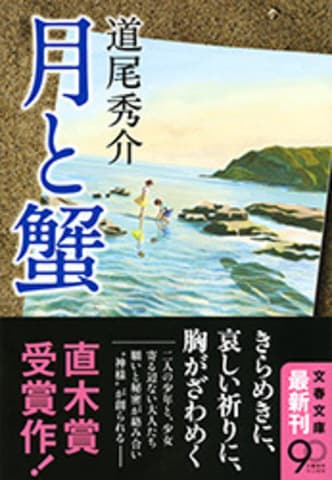

ちなみに『月と蟹』は第一四四回直木賞受賞作品で、彼のあらたなステージにむかう好運な小説でもある。