- 2016.07.10

- 書評

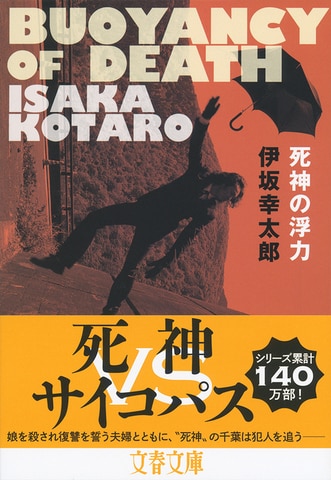

笑いを誘う一方、怖さも感じさせる“死神”を登場させた伊坂幸太郎の技

円堂 都司昭 (文芸・音楽評論家)

『死神の浮力』 (伊坂幸太郎 著)

出典 : #文春文庫

ジャンル :

#エンタメ・ミステリ

こちらもおすすめ

『死神の浮力』 (伊坂幸太郎 著)

出典 : #文春文庫

ジャンル :

#エンタメ・ミステリ